(দেখিলাম, এ জগৎব্যাপারে সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক!)

।। নাদিয়া ইসলাম ।।

কারণহীন অ্যারিস্টোটোলিয়ান লজিক এবং লজিকের আধিপত্যবাদী এনলাইটেনমেন্টকে খারিজ করা, আবার খারিজ করেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় করা ‘জাস্ট ফর দা সেইক অভ ইট’-এর শ্লেষহীন বিদ্রুপহীন নিছক ব্যঙ্গ, “এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু, এই মনে কর তিব্বত, এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে” বা “সাত দু’গুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল” বা “বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ২ সের, খরচ ৩৭ বছর” বা যার নিজের নাম তকাই, মামার নাম তকাই, খুড়োর নাম তকাই, মেশোর নাম তকাই, শুধু শ্বশুরের নাম বিস্কুট- এইসব শ্রীব্যাকরণ ব্যাব্যা শিং, বিএ খাদ্য বিশারদের খিচুড়ি সাহিত্য কি মাথাভর্তি পাগলামি না থাকলে লেখা যায়? ‘মান্ডে’ ক্লাবের যে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ আকারে প্লেটো নিটশে বঙ্কিম বৈষ্ণব ধরে পাগলামির চর্চা, এই জিনিস কি এক্সট্রিম জিনিয়াসনেস ছাড়া তৈরি হয়?

আমার একান্ত উহ্যনাম পণ্ডিত

(দেখিলাম, এ জগৎব্যাপারে সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক!)

ছোটোবেলার স্মৃতির কথা আসলেই আমি চোখের সামনে খুব স্থির একটা সমুদ্র দেখতে পাই। ভূমধ্যসাগর স্থির না অবশ্যই। আমরা কেউই স্থির না, অথচ অস্থির ভূমধ্যসাগরকে আমার একান্ত স্থির সাদা চুলের একটা চশমা পরা বুড়া মানুষ বলে মনে হয়, আমি তার পাশে বাপীকে দেখি চার বছরের আমার পেছনে সাদা বালির ওপর দিয়ে দৌড়াচ্ছেন, দৌড়াচ্ছেন, অথচ তিনি স্থির হয়ে আছেন, আর মা’কে শুনি সমুদ্রের পাড়ে বসে সমুদ্রের আর সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ানো কর্কশ সিগালদের ততোধিক কর্কশ চ্যাঁচানির সাথে পাল্লা দিয়ে উচ্চস্বরে আওড়াচ্ছেন, “কারোর কিছু চাই গো চাই? এই যে খোকা, কি নেবে ভাই, জলছবি আর লাট্টু লাটাই, কেক বিস্কুট লাল দেশলাই! এসব আমার বাক্সে নাই, কারোর কিছু চাই গো চাই?’ বা ”ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম শুনে লাগে খটকা, ফুল ফোটে? তাই বলো, আমি ভাবি পটকা” এই জাতীয় কিছু একটা।

আমার মায়ের- কবিতা, বিশেষত ছড়া মুখস্ত করার এবং সেই মুখস্ত ছড়া জপার বিশেষ রোগ ছিল, বা বলা ভাল, এখনও আছে। আমাকে হাই-চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে মা ঘরের কাজ করতে করতে এক মনে ছড়া বকে যাচ্ছেন, বা দেখা গেলো আমি কোনো কিছু নিয়ে হুঁকোমুখো হ্যাংলা স্টাইলে স্বর্গমর্ত্যপাতাল বিদীর্ণ করা চিৎকার করছি, আর তিনি সেই কান্না থামানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে আমার সামনে এসে খুব হাত পা মাথা নেড়ে “কিন্তু তারা উচ্চঘর, কংসরাজের বংশধর! শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের, কী যেন হয় গঙ্গারামের?” বলে আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকলেন। যেহেতু তিন বা চার বছর বয়সে মা বা ছড়া বা জীবন কোনো কিছু সম্পর্কেই আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, তো আমাকে বাধ্য হয়ে কান্না থামিয়ে সেইসব অদ্ভুত অন্ত্যমিলওয়ালা অর্থহীন বাক্য শুনতে এবং মায়ের এইসব বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখতে হতো।

সেই আমার প্রথম সুকুমার রায় ডোজ। সেটা ১৯৮৮/৮৯ এর ঘটনা, সুতরাং মায়ের কাছে ইন্টারনেট, কিন্ডেল, সুকুমারের বই কিছুই ছিলো না। সুকুমার ছিলেন তার মাথায়। শুধু ছড়া না, পাগলা দাশুর সবগুলি গল্প তার আদ্যোপান্ত মুখস্ত ছিলো। দেখা গেলো ঘরের মধ্যে একটা মাছি ঢুকেছেন, তো মা হাতে একটা টেনিস র্যাকেট নিয়ে সেই মাছির পেছন ছুটতে ছুটতে মাছির ‘গলায়’ বলছেন, “সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার!” এরপর গলা পালটে নিজের গলায় উত্তর দিচ্ছেন, “আয় তবে সম্মুখ সমরে!”

মানুষ হিসাবে আমাদের চরিত্র নির্মাণে আমাদের শৈশবের এইসব সলিপ্সিস্ট অভিজ্ঞতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা একেকজন শিশু একেকটা শূন্য স্লেট হাতে বসে থাকি, আর আমাদের মা বাবা ভাই বোন সমুদ্র সিগাল সুকুমার রায়রা সেই স্লেটে একের পর এক নতুন ছবি এঁকে যান। শব্দের আগে আমরা দেখি সত্য। আবার শব্দ দিয়েও আমরা দেখি। এইসব শব্দ দেখতে থাকার প্রসেস বালজাকিয় সাহিত্যের মতো একেকটা অবিস্মরণীয় কনট্রাস্টের ভেতর দিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞতার স্মৃতির ছবি তৈরি করে হয়তো খানিক সিউডো-মার্ক্সিস্ট মিসটিফিকেশানের ধাঁচে আমাদের শৈশবকে রহস্যময় যাদুর জগতে নিয়ে যায়। সেই মিস্টিফিকেশানে রেঁনেসিয় ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক ‘eyes of beholder’ এর রিয়েলিটি উবে যায়, আমরা ভাসতে থাকি, ডুবতে থাকি, ফুসফুসভর্তি পানি নিয়ে ভূমধ্যসাগরের তলায় ডুবে যেতে যেতে বাবার হাত ধরে উপরে উঠতে উঠতে জীবন নামক ননসেন্সিকাল জার্নি টের পেতে থাকি।

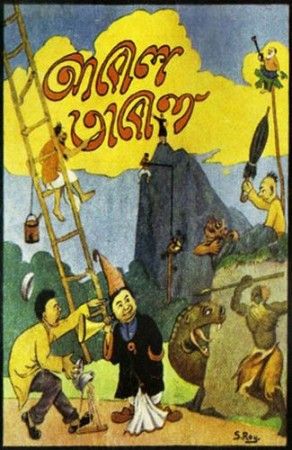

সুকুমার রায় ‘ননসেন্স ক্লাব’ খোলেন ১৯০৬ সালে। আর ১৯০৫ সাল থেকেই ভারতবর্ষে বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাব হচ্ছে। আমি এই হিন্দু মুসলমান কচকচানির দেশ ভাগের সুপারসিরিয়াসনেসের ভেতরে সুকুমারের এই ননসেন্সকে, এইসব “‘আই গো আপ, উই গো ডাউন’ মানে কি?” এর উত্তরে “‘আই’- ‘আই’ কিনা চক্ষুঃ, ‘গো’ গয়ে ওকারে গো- গৌ গাবৌ গাবঃ ইতমঃরঃ ‘আপ’ কিনা আপঃ সলিলং বারি, অর্থাৎ জল। গরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে। কেন কান্দিতেছে? না, ‘উই গো ডাউন’, কিনা ‘উই’ অর্থাৎ যাকে বলে উই পোকা- ‘গো ডাউন’ অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামখানায় উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে ‘আই গো আপ’ গরু কেবলই কান্দিতেছে-” জাতীয় গদ্যকে দেখি খুব মনস্তাত্বিক-রাজনৈতিক জায়গা থেকে।

হ্যাঁ, সুকুমারকে সবাই চেনেন শিশুসাহিত্যিক হিসাবে, তার নাটক ছড়া রম্যরচনা প্রবন্ধ ছোটগল্প বেশিরভাগই শিশুদের জন্য লেখা অবশ্যই, কিন্তু সুকুমার আর যাই হোক, বেশিরভাগ শিশুসাহিত্যিকের মতো অ্যাপোলিটিক্যাল ছিলেন না কখনো। অন্তত আমার মনে হয়নি। সুকুমারের মাতামহ দ্বারকানাথ গঙ্গোপধ্যায় ভারত-সভা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রাহ্মসমাজের সাথে সরাসরি যুক্ত অ্যাকটিভিস্ট ছিলেন। সুকুমারের মা বিধুমুখী দেবী ও বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও ব্রাহ্মসমাজের সাথে যুক্ত থাকার ফলেই পরোক্ষভাবেই সর্বজনীন ধর্মের সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে যান। তাই শুধুমাত্র খুব সারফেস লেভেলে সুকুমারের ‘একুশে আইন’ এর “শিবঠাকুরের আপন দেশে, আইন কানুন সর্বনেশে! কেউ যদি যায় পিছ্লে প’ড়ে, প্যায়দা এসে পাক্ড়ে ধরে, কাজির কাছে হয় বিচার- একুশ টাকা দণ্ড তার” দিয়ে না, বরং তার প্রতিটা স্যাটায়ার এবং আনএ্যাপোলজিস্টভাবে পলিটিকাল কারেক্টনেসকে বুড়া আঙ্গুল দেখানো পাগলা দাশুর ননসেন্স ফর দা সেইক অভ ইট-এর রাজনীতিতে আমি মুগ্ধ হই। এ্যাকটিভিজমে মোরাল পজিশান নেওয়া বাধ্যতামূলক, কিন্তু সাহিত্য এ্যাকটিভিজম না। সুকুমার নিঃসন্দেহে তার লেখায় অ্যাকটিভিজম ফলাননি, কিন্তু তারপরেও মোরাল পজিশান নেওয়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেখিয়েছেন। এবং এই দৃশ্যত অ্যাপোলিটিকাল পলিটিক্স সুকুমারের মতো বাংলা সাহিত্যে আর কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে আমি জানি না। পৃথিবী যে একটা পার্সেপশান মাত্র, রিয়েলিটি যে আমাদের নিজেদের তৈরি করা টাইম-স্পেসের বাউন্ডারির মধ্যে বাউন্ডারি ডিফাইন এবং আনডিফাইন করা একটা অডিও-ভিজুয়াল রেসিপ্রোসিটি, জীবন যে আমাদের রান্না করা মেকানিকাল একটা বস্তুর আইডিয়া বিশেষ, আমাদের রাজনৈতিক অরাজনৈতিক থাকার এবং তা প্রজেক্ট করার রাজনৈতিক অবস্থান যে দিনশেষে একটা শব্দবদ্ধ শব্দহীন সিদ্ধান্ত মাত্র, তা সুকুমার ছাড়া আর কে করেছেন বাংলা সাহিত্যে? নেচার বনাম নার্চারের ডাইকোটমি নিয়ে আমাদের আলাপের শেষ নাই। জিন বনাম পরিবেশ। বায়োলজি বনাম সংস্কৃতি। ইনেট বনাম লার্নেড। এই একই নেচার-নার্চারের ডাইকোটমি সুকুমারের অরাজনৈতিক রাজনীতির দ্বৈত্বতার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। রিচার্ড ডকিংসের খুব মজার একটা এ্যানালোজি আছে এই বিষয়ে। উনি প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা আমরা কি কখনো বলি একটা রুটি হচ্ছে ৭৫% রুটি বানানোর উপাদান, অর্থাৎ ময়দা লবণ পানি আর তেল, আর ২৫% তাপ? বলি না তো। রুটি হচ্ছে সঠিক তাপে সঠিক উপাদানের মিথস্ক্রিয়ায় জন্ম নেওয়া একটা বস্তু। [১] সুকুমারকেও একইভাবে এই নেচার-নার্চারের ডাইকোটমি বাদ দিয়ে দেখার উপায় নেই। দ্রিঘাংচুতে দেখেন। গল্পে রাজা দাঁড়কাকের সামনে দাঁড়িয়ে ‘বৃহষ্পতি মন্ত্র’ উচ্চারণ করছেন।

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং

ইঁট পাটকেল চিৎ পটাং

গন্ধ গোকুল হিজিবিজি

নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি

নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা

নেই মামা তাই কানা মামা

চিনে বাদাম সর্দি কাশি

ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি

মুশকিল আসান উড়ে মালি

ধর্মতলা কর্মখালি।

এই লেখা এক আপাদমস্তক ননসেন্স অবশ্যই। চিনে বাদামের সাথে সর্দি কাশি বা বাঘের মাসির সাথে ব্লটিং পেপারের কী সম্পর্ক? গন্ধ গোকুল কী কারণে হিজিবিজি? কার এ্যাডমিশান, কে ব্যস্ত আছেন? এই জিনিসের সার্থকতা কোথায়? এই বাক্য লেখার অর্থ কী? এই অসংলগ্নতা কী প্রমাণ করে? সুকুমারের নিজের ভাষায় এই “ব্যাকরণ মানি না” সাহিত্যে কার উপকার হয়? লজিকাল রিজনিংকে তিন দু’গুণে একশ’ সাতাত্তর বানানো জিনিস, শব্দের অর্থ পালটে ফেলার, আমাদের মাথার ভেতরের তৈরি হওয়া বল = গোল বস্তু, আম = এই এই সাইজের এই এই স্বাদের একটা ফল জাতীয় সেমান্টিক্স, ফোনেটিক্স, সিনট্যাক্স, কনটেক্সট, ফরমাল ডিকশানের মিথস্ক্রিয়ায় শব্দ-অর্থ-যুক্তি-চিন্তার পৃথিবীর বারোটা বাজানোর অর্থ কী? আমাদের এত কষ্ট করে তৈরি করা যুক্তিপদ্ধতি, আমাদের মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় মায়ের গলার স্বরের রিদমের সাথে পরিচয়ের সূত্রে জন্মের পর মায়ের ভাষার প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়ার প্যাটার্নকে এলোমেলো করে দেবার পদ্ধতি কি রাজনৈতিক নয়? ভাষা তো আধিপত্যবাদী, ভাষা কেন্দ্রিয় ক্ষমতা স্থাপনের যন্ত্র, ভাষা চিন্তার আদিকল্প ভাঙার বিভাজনকারী শক্তি। আমি নামক কর্তাসত্তার জন্ম আর অর্গানাইজড বিহেভিয়ার তৈরি হয় ভাষার মাধ্যমে। এই যে সুকুমার কর্তাসত্তা ভেঙে দিচ্ছেন, ভাষার আধিপত্যকে খারিজ করে দিচ্ছেন, নেচার আর নার্চারের ডাইকোটমিকে স্পষ্ট করে তুলছেন আমাদের মনস্তত্বে যুক্তিহীনতার ফল্টি কজ-এ্যান্ড-ইফেক্ট ঢুকিয়ে, ননসেন্স ডিভাইস দিয়ে নিওলজিজম আবিষ্কার করছেন শিশুদের [এবং বড়দেরও] সাথে বাদবাকি পৃথিবীর, এই যে উনি হলুদ সবুজ ওরাং ওটাং আর টিয়ামুখো গিরগিটি আর হাঁসজারু আর সিংহরিণ আর আকাশে ঝুল ঝোলার ফলে কাঠের ভেতর গর্ত তৈরি হওয়ার যুক্তিহীন যুক্তির জগত তৈরি করে ডোনাল্ড ব্রাউনের ইউনিভার্সাল মানুষের ডিরেকশনাল এভোলুশনারি লার্নিং সিস্টেম থেকে এক ধাক্কায় আমাদের টেনে আনছেন খুব পরিচিত একটা জগতের অপরিচিত একটা ভার্শানে, এসব কি রাজনৈতিক নয়? সুকুমারই প্রথম এই ধারার জন্ম দেননি অবশ্যই, সুকুমারের আগেই লুইস ক্যারল এবং এডওয়ার্ড লিয়ার এই ননসেন্স লিমেরিক ধাঁচের সাহিত্য তৈরি করেছেন। কিন্তু ক্যারল বা লিয়ারের সাথে সুকুমারের অন্যতম প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই দুই লেখকের বেশিরভাগ চরিত্রের সাথে বাস্তবের কোনো প্রকার মিল নাই, যেটা সুকুমারের কাজে প্রকট। ক্যারলের তৈরি করা কাল্পনিক জগত এতোটাই কাল্পনিক, তার ‘জ্যাবারওয়াকি’ কবিতার ‘জুবজুব’ পাখি বা ‘বরোগভ’ বা ‘ব্রিলিগ’ এমনই অদ্ভুত প্রাণী যে তাদের সাথে বাস্তবে যোগাযোগের দ্বিতীয় রাস্তা নাই। সুকুমার এই ক্ষেত্রে আলাদা। সুকুমার রূপকথা লিখেন নি। তিনি বাস্তবকে ডিসটর্ট করেছেন, বাস্তবের হাতির সাথে বাস্তবের তিমির বাস্তবিক ল্যাঞ্জা জোড়া দিয়েছেন। রূপকথা আমাদের ফ্যান্টাসির জগত, সেখানে যাদু থাকে, দৈত্য দানব ভূত প্রেত থাকেন, কোনো কোনো সময় রূপকথা শিক্ষামূলক হয়, তাতে মোরালিস্টিক বেন্ট থাকে, কিন্তু পাঠক খুব সহজেই রূপকথা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে ফেলতে সমর্থ থাকেন, তিনি জানেন রূপকথার ঘোড়ারা কথা বললেও বাস্তবের ঘোড়ারা কথা বলেন না, তিনি জানেন বনের ভেতরে চিনির ঘরে ছেলেধরা ডাইনিবুড়ি থাকেন না। কিন্তু আংশিক বাস্তবের জগত, অর্ধ সত্য বা অর্ধ মিথ্যার জগত থেকে নিজেকে বিযুক্ত করা সহজ জিনিস না। বিশেষত শিশু অবস্থায়। শিশু অবস্থায় আমরা অসচেতন ভাবে ব্যাকরণ শিখে ফেলি [২], ফলত, এই ইমপ্লিসিট লার্নিং এ আমাদের ভিরিডিকাল পার্সেপশান যদি পালটে যায়, তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা ফ্রয়েডিয়ান সাইকো-ডাইনামিক্সে ঢুকে যাই। এবং এই রিয়ালিটি বা সেলফ-ডিসেপটিভ মোড ‘ননসেন্স’কেই ‘সেন্স’ হিসাবে প্রতিস্থাপন করে ফেলে। রিয়ালিটি বলতে আমরা আদৌ যা বুঝি, তা কি রিয়ালিটি কিনা, আমি বলে আমি যাকে ভাবি, তা আদৌ আমি কিনা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের বাইরে অন্য সত্যের উপস্থিতি আছে কিনা, সত্য বলে আদৌ কিছু হয় কিনা- এইসব চিন্তার মারপ্যাঁচে প্লেটোর ‘পারফেক্ট রেল্ম’ এর বাইরে বের হয়ে আমরা এমন এক জায়গায় উপস্থিত হই, যা বাস্তব কিনা তাই আমরা বুঝি না। কান্ট এই অবস্থানকে বলেছিলেন, ‘the noumenal world’ [৩], যেখানে আমরা বাস্তবিক অর্থেই বাস্তব কী বস্তু বুঝি না।

সুকুমার ‘হ-য-ব-র-ল’ লিখেছিলেন ১৯২২ সালে। ক্যারলের ‘এ্যালিস ইন দা ওয়ান্ডারল্যান্ড’ এর অনেকখানি প্রভাব আছে এই গল্পে। কিন্তু এ্যালিসের চাইতেও ‘হ-য-ব-র-ল’ অদ্ভুত, অন্তত পাঠক হিসাবে আমার কাছে। আমি সুকুমারের ব্যাপারে বায়াসড, সুকুমারের প্রতি আমার প্রেম আমার আজীবন মুগ্ধতার আমি জানি, কিন্তু আনবায়াসড হয়েও যদি আমি দেখতে চাই, তাহলে “ছিলো রুমাল, হয়ে গেলো একটা বেড়াল” এই বাক্যের মতো দ্বিতীয় বাক্য আমি বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও পাইনি। তো সেই বেড়াল হয়ে যাওয়া রুমালকে যখন লেখক জিজ্ঞেস করলেন, “তাহলে তোমাকে এখন কি বলে ডাকব? তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছো রুমাল।” তখন বেড়াল উত্তর দিলেন, “[আমাকে] বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।”

তো লেখক আবার প্রশ্ন করলেন, “চন্দ্রবিন্দু কেন?”

[এই কথা] “শুনে বেড়ালটা “তাও জানো না?” বলে এক চোখ বুঝে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে বিশ্রী রকম হাসতে লাগল।”

আমি জানি না কেন, আমি যতবার এই এদ্দূর বাক্য পড়ি, আমার যতই মন খারাপ থাকুক, ততবারই আমি হাসতে শুরু করি। ভাবি, কী কারণে একটা বেড়াল হয়ে যাওয়া রুমালকে চন্দ্রবিন্দু বলে ডাকতে হবে?

তো লেখক অপ্রস্তুত হয়ে বেড়ালের এই চেহারা দেখে বলতে থাকলেন, “ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি!”

এরপর আবার সেই বেড়াল বলছেন, “হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে- চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা- হলো চশমা।”

এই সাড়ে বত্রিশ ভাজা যুক্তির অদ্ভুত চশমা বানান আজকের দিন পর্যন্ত আমার মাথায় হ-য-ব-র-ল তৈরি করে রেখেছে। আজকের দিন পর্যন্ত আমাকে যতবার চশমা বানান করতে হয়েছে, আমি ততবার চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা দিয়ে বানান করেছি মনে মনে। সুকুমারের মতোই আমার নিজের ব্যক্তিজীবন বিজ্ঞান কেন্দ্রিক, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন আর জীববিজ্ঞান কেন্দ্রিক। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়নির্ভর ভারি ভারি জ্ঞানের কচকচানির বাইরেও যে অদ্ভুত কোমল কৌতুহলের মেটাফিজিকাল অদৃশ্য অইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খোসাশুদ্ধ ডিম কড়মড়িয়ে খাওয়া হ্যাংলাথেরিয়াম আর ঠ্যাং ল্যাগব্যাগ করা ল্যাগব্যগর্নিস আর কুমিরও না, সাপও না, মাছও না এমন চিল্লানোসোরাসের “শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব- শব্দই সৃষ্টি- শব্দই সব! আর দেখ সৃষ্টির আদিতে এক অনাহত শব্দ ছিল, আর কিছুই ছিল না। দেখ- প্রলয়ের শেষে যখন আর কিছু থাকবে না- তখন শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, যে শব্দের আর অন্ত নাই, মানুষে ঘাটে ঘাটে ধাপে ধাপে যুগের পর যুগ প্রশ্ন করতে যার কিনারা পায়নি- সেই শব্দের তুমি নাগাল পেয়েছ।”- বাক্যের সেই প্রেতগন্ধর্ব শব্দের স্পিরিচুয়াল জগত আছে, সেই শব্দের সন্ধানে শব্দকল্পদ্রুমের ঘুড়ির ল্যাঞ্জা ধরে যতিনের মতো সাঁই সাঁই করে আমি শূন্যের ওপর দিয়ে উড়ে গেছি, আবার একই সাথে হাত থেকে ঝড়া রক্তের ব্যথার এ্যানালজেসিক্সের লাল রঙের হিমোগ্লোবিনের ব্লাড কোয়াগুলেশানের সাথে মাটির কাছের, ঘাসের কাছের, চোখের দেখার, কানের শোনার ফিজিকাল পৃথিবীর তথ্য যুক্তি বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ডারউইনের এভোলুশানের পৃথিবীতে সুকুমারের হাত ধরে নেমেও এসেছি।

সুকুমার লিখছেন,

“ছেলেবেলায় আমরা শুনিয়াছিলাম “মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিলো।” ইহাও শুনিয়াছিলাম যে ডারুইন নামে কে এক পণ্ডিত নাকি একথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ডারুইন এমন কথা কোনদিন বলেন নাই। আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিলো। সেই এক পূর্বপুরুষ হইতেই বানর ও মানুষ, এ-দুই আসিয়াছে- কিন্তু সে যে কত দিনের কথা তাহা কেহ জানে না।”

আগেই বলেছি, সুকুমারের মূল পড়ালেখা বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে কেমিস্ট্রি ও ফিজিক্সে ডুয়াল মেজোরে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নিয়ে মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেত চলে যান। সেখানে আলোকচিত্র ও মুদ্রণ প্রযুক্তির ওপর পড়াশোনা করে ১৯১৩ সালে কলকাতায় ফিরে এসে লেখালেখি, ছবি আঁকাআঁকি ও সম্পাদনার পাশাপাশি ফটোগ্রাফার ও লিথোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আমি বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানের ছাত্র হবার ফলেই অবিজ্ঞানকে ধারণ করার এবং বিজ্ঞানের যুক্তির সাথে কল্পনার অযুক্তি এবং কুযুক্তিকেও জোড়া দিয়ে লেজেগোবরে বানাতে সুকুমারের কষ্ট হয়নি, বরং এই ডুয়ালিটিই তাকে বাংলার অন্য সব শিশুসাহিত্যিকদের থেকে আলাদা করেছে। তিনি মানব শরীরের জীবাণু নিয়ে লিখেছেন, বিবর্তনবাদ নিয়ে লিখেছেন, মেঘের গায়ে রামধনুকের খেলা আর স্ফটিক পাথর বা কাচের ঝাড়ে ঝিকমিক করা আলোর রহস্য নিয়ে লিখেছেন, জানলার ফাঁক দিয়ে কিলবিল করে ঢোকা ধূলার এলেমেন্ট প্রোফাইল নিয়ে লিখেছেন, মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙে বিদ্যুতপ্রবাহ নিয়ে লিখেছেন, এ্যামোনিয়া কয়লা লোহা ফিউশান ফিশান নিয়ে লিখেছেন, লুই পাস্তুর, আইজ্যাক নিউটন, আর্কিমিডিস, জগদীশচন্দ্র বসু, মাইকেল ফ্যারাডে, এলিয়াস হাউস, গ্যালভানির গল্প বলেছেন, জীবজন্তুর জীবন, গাছদের জীবন, ব্যাকটেরিয়ার জীবনবৃত্তান্ত লিখেছেন, চাঁদ সূর্য শনিগ্রহ নিহারিকা পুঞ্জ নিয়ে লিখেছেন, লিখেছেন, “তোমরা আকাশে কালপুরুষ দেখেছো?”, লিখেছেন পিরামিড, পম্পেইয়ের লুপ্ত শহর, অস্ট্রিয়ার মাটির নিচের নুনের শহর, বিলেতের ঘড়ি, রেলগাড়ির এঞ্জিন সহ বিজ্ঞানের আরো অসংখ্য অসংখ্য অসংখ্য বিষয়।

আবার তার উল্টাপাশে, মিথোলজিকাল থর ওডেন হারকিউলিস অর্ফিউস আর “সাপের মত হয়ে সমস্ত পাহাড় নদী সমুদ্র শুদ্ধ পৃথিবীটাকে শক্ত করে বেঁধে” রাখা, “আপনার টানে পৃথিবীটাকে প্রায় দশখানা হয়ে ফাটবার জোগাড়” করা স্ক্রাইমিড, মাতারিকি নামের আকাশের পরী, পাহাড়ের মতো শরীরের অফেরা থেকে শুরু করে রাম লক্ষণ বিভীষণ রম্ভা থেকে শুরু করে ইতিহাসের কলম্বাস, ডেভিড লিভিংস্টোন, সক্রেটিস, জোয়ান অভ আর্ক বা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, কোন্ এক জাপানি গ্রামের যাদুর আয়না নিয়ে কিকিৎসুম আর তার স্ত্রী লিলিৎসীর ঝগড়া- কী নিয়ে লেখেননি সুকুমার? আর সুকুমারের কাছে এসে এসব মিথোলজি বা রূপকথার চরিত্ররা হয়ে গেছেন পাশের বাসার নাকে সর্দি গড়ানো পেট মোটা ছেলেটার মতো। সুকুমারের রামায়নের চরিত্ররা পুঁইশাকের চচ্চরি রাঁধছেন, হনুমান বাতাসা খেয়ে আর সুগ্রীব পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যমদূতের মাইনে বাকি পড়ে আছে।

কী নিয়ে লেখেননি সুকুমার?

কী নিয়ে তিনি লেখেননি? এবং সবচাইতে মজার বিষয় হচ্ছে, ৮ বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত মুকুল পত্রিকায় দু’টি ছড়া বাদ দিয়ে সুকুমারের মূল লেখক জীবনের বয়স মাত্র ৮ বছর, ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সাল অব্দি। এবং তার মধ্যে শেষের আড়াই বছর তিনি শয্যাসায়ী ছিলেন বিভিন্ন রোগে। সুকুমার মারা যান মাত্র ৩৬ বছর বয়সে। আমার নিজের বয়স ঠিক এই মূহুর্তে ৩৬। আমি ভাবি, একজন মানুষ ঠিক কতখানি প্রতিভাবান হলে, ঠিক কতখানি মাথাখারাপ হলে, ঠিক কতখানি প্যাশনেট হলে, ঠিক কতখানি প্রেমিক হলে মাত্র ৮ বছরে এই এক ভূমধ্যসাগর ভর্তি কৌতুহলের আনন্দের রহস্যের গুপ্তধনের আশ্চর্য্য ভাণ্ডার রেখে যাবার সামর্থ্য রাখেন? আর শুধু তো অন্ত্যমিল বা ছবি আঁকার সামর্থ্য না, শুধু পর্যবেক্ষণের বা কল্পনার বা লেখার ক্ষমতা তো না, কী অদ্ভুত কোমল এক হৃদয় ছিলো তার! তার মতো সকলকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার মানুষ বাংলা সাহিত্যের আর কোথায়? শুধু মানুষ না, শুধু পশুপাখি না, মৌমাছির চাক, মাকড়শার জাল, পিপড়ার বাসা আর গাছের ফুলটাকে, বনচাঁড়ালের কাঁপতে থাকা পাতাটাকে তিনি যে স্নেহের চোখে দেখতেন, প্রেমের চোখে দেখতেন, পায়ে পরার চটি আর ধুতিটাকে যিনি আদরের চোখে দেখতেন, হিংস্র গরিলার হিংস্রতার বাইরেও যে মানুষের মতো ভালোবাসার জগত আছে, চামড়ার জন্য শিকার করা বিভার আর গ্লাটনেরও যে পরিবার আছে, তা সুকুমারের আগে বা পরে শিশুসাহিত্যে কে বলেছেন, তাও আবার এই বাংলা ইংরেজি হিন্দি আর নিজের আবিষ্কার করা জগাখিচুড়ি কিম্ভুত ভাষায়? কে লিখেছেন- “মাঠের পরে, বনের ধারে, ব্যাং-ছাতার আগায় ব’সে কে একজন রোদ পোয়াচ্ছে। রংটা যেন শ্যাওলা-ধরা গাছের বাকল, ল্যাজখানা তার ঘাসের উপর ঝুলে পড়েছে, এক চোখ বুজে এক চোখ খুলে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে। সবাই তখন চেঁচিয়ে বললে, “তুমি কে হে? কস্ত্বম? তুম্ কোন্ হায়? হু আর ইউ?” শুনে সে ডাইনেও তাকালে না, বাঁয়েও তাকালে না, খালি একবার রঙ বদলিয়ে খোলা চোখটা বুঝলে আর বোজা চোখটা খুললে, আর চিড়িক করে এক হাত লম্বা জিভ বার ক’রে তক্ষুনি আবার গুটিয়ে নিলে।”

কার্যকারণহীন ননসেন্সের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। রবীন্দ্রনাথ সিরিয়াস মানুষ ছিলেন, তাই তার ননসিরিয়াস কাজেও সিরিয়াস যুক্তিপদ্ধতি ঢুকে যেতো। তিনি ‘খাপছাড়া’তে লিখছেন, “গাড়িতে মদের পিপে- ছিল তেরো-চোদ্দো, এঞ্জিনে জল দিতে- দিল ভুলে মদ্য।” এই ছড়া মজার, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ছড়ার যুক্তিপদ্ধতিতেও ঝামেলা নাই। অর্থাৎ গাড়িতে মদের পিপে থাকলে কেউ ভুল করে এঞ্জিনে পানির বদলে মদ ঢালতেই পারেন, সেটা হাস্যকর হলেও স্বাভাবিক। এবং দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ রস তৈরি করতে গিয়ে রসের পেছনের কারণও বলে দিচ্ছেন। অন্যদিকে আমরা যদি সুকুমারকে দেখি, দেখবো, সুকুমারের যুক্তির কোনো আগামাথা নাই। এবং সেই আগামাথাহীন যুক্তির কোনো কারণও তিনি দর্শাচ্ছেন না।

কেউ কি জানে সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা-

ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?

রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?

পাউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা?

কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগ্বাজি খায় লোকে?

জোছ্না রাতে সবাই কেন আলতা মাথায় মাখে?

এই ধরণের কারণহীন অ্যারিস্টোটোলিয়ান লজিক এবং লজিকের আধিপত্যবাদী এনলাইটেনমেন্টকে খারিজ করা, আবার খারিজ করেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় করা ‘জাস্ট ফর দা সেইক অভ ইট’-এর শ্লেষহীন বিদ্রুপহীন নিছক ব্যঙ্গ, “এই মনে কর চন্দ্রবিন্দু, এই মনে কর তিব্বত, এই মনে কর গেছোবৌদি রান্না করছে” বা “সাত দু’গুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল” বা “বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা ২ সের, খরচ ৩৭ বছর” বা যার নিজের নাম তকাই, মামার নাম তকাই, খুড়োর নাম তকাই, মেশোর নাম তকাই, শুধু শ্বশুরের নাম বিস্কুট- এইসব শ্রীব্যাকরণ ব্যাব্যা শিং, বিএ খাদ্য বিশারদের খিচুড়ি সাহিত্য কি মাথাভর্তি পাগলামি না থাকলে লেখা যায়? ‘মান্ডে’ ক্লাবের যে জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ আকারে প্লেটো নিটশে বঙ্কিম বৈষ্ণব ধরে পাগলামির চর্চা, এই জিনিস কি এক্সট্রিম জিনিয়াসনেস ছাড়া তৈরি হয়?

হ্যাঁ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অসম্ভব প্রতিভাবান বা মাল্টি-ট্যালেন্টেড অনেক লেখকই আছেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু সুকুমারের মতো জিনিয়াস খুব খুব খুব খুব খুব খুব কম সাহিত্যিক আছেন। এবং সেটাও একটা আন্ডারস্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, আমি এবং আমার বাবা মা সবাই সুকুমার দিয়ে তীব্র ভাবে বায়াসড সন্দেহ নাই, আমার শৈশবের স্মৃতির পুরোটাই সুকুমারের সাথে স্কুলের ফাংশানে বাপীর ডিরেকশান দেওয়া ‘কাজের লোক’ কবিতার আবৃত্তিতে ‘তবু’র পার্ট বা ‘জলপাই কোথা’ নাটকের সংলাপে ভর্তি, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি শৈশবের বায়াসনেসের বাইরে বের হয়ে যতবার ‘আবোল তাবোল’ পড়েছি, যতবার ‘হেশোরাম হুঁশিয়ারি’ পড়েছি, যতবার আমি ঠিক একই খেয়াল রসের সন্ধান করেছি বাংলা এবং বিশ্ব সাহিত্যেও, ততবার টের পেয়েছি, সুকুমারের ধারে কাছে আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

এবং তাই এই কথা বলতে আমি একবারের জন্য দ্বিধা করবো না যে, বাংলা গদ্যে ননসেন্সের শ্রেষ্ঠ নিদর্শণ একজনেরই তৈরি করা। আমার মতো আরও অসংখ্য শিশুর চিন্তার জগতকে পুরোপুরি এলোমেলো করে দিয়ে তাদেরকে চিরজীবনের শিশু বানিয়ে যাদুবাস্তবতার নেভার-নেভার ল্যান্ডে আটকে রেখে তাদের পাগলামির অসীম সাহস আর জীবনকে একইসাথে ভালোবাসার, একইসাথে নন-শ্যালন্টলি ছেড়ে দেওয়ার ঝড়ের মাঝে সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলে উঠে ‘ইয়ো হো হো, এ্যান্ড আ বটল অভ রাম’ বলে সব ত্যাগের বৈরাগ্য একজনই দেখিয়েছেন।

মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে বসে “আদিম কালের চাঁদিম হিম, তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম। ঘুমিয়ে এলো ঘুমের ঘোর, গানের পালা সাঙ্গ মোর” বলে মৃত্যুকে নিয়ে রস করা, মৃত্যুকে নিয়ে ফাজলামো করা, মৃত্যুকে হাসতে হাসতে এক্সেপ্ট করা, মৃত্যুকে ননসেন্স বানিয়ে দেওয়ার কাজ আমাদের সাহিত্যে একজন, মাত্র একজন মানুষই করে গেছেন।

যার নাম সুকুমার রায়।

যিনি আমার একান্ত নিজস্ব প্রেমিক, সুকুমার রায়।

প্রিয় সুকুমার। জন্মদিনে ১ ইঞ্চি মূল্যের ইয়াদি কিদ অত্র কাকতালনামা লিখিতং শুভেচ্ছা নিন। সুতরাং হয় এটা ত্রৈরাশিকের অংক, না হয় ভগ্নাংশ। এবং তা খেতে আপত্তি করলেই আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হবে।

নালিশ বাতলানো হবে,

“এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিস। কচু অনেক প্রকার, যথা- মানকচু, ওলকচু, কান্দাকচু, পানিকচু, শঙ্খকচু ইত্যাদি। কচুগাছের মূলকে কচু বলে সুতরাং বিষয়টার একেবারে মূল পর্যন্ত যাওয়া দরকার।”

তথ্যসূত্র

[১] ডকিংস, রিচার্ড। ১৯৮২। দা এক্সটেন্ডেড ফিনোটাইপ, সান ফ্রান্সিসকো ফ্রিম্যান

[২] গর্ডন, পিটার। ১৯৮৬। লেভেল অর্ডারিং ইন লেক্সিকাল ডেভেলোপমেন্ট, কগনিশান, ২১, ৭৩-৯৩, লিংক- https://www.tc.columbia.edu/faculty/pg328/faculty-profile/files/GordonCognLevelOrder.pdf

[৩] কান্ট, ইমানুয়েল। Königlichen Preußischen (later Deutschen) Akademie der Wissenschaften (ed.), 1900–, অনুবাদ- Guyer, P. and A. Wood (eds.), 1992–, The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Cambridge: Cambridge University Press

নাদিয়া ইসলাম

লেখক, গবেষক, ভিগান, অজ্ঞেয়বাদী, বিড়ালপ্রেমিক, নারীবাদী এবং কনস্পিরেসি থিওরির একনিষ্ঠ ভক্ত। জন্ম ১৯৮৫ সালে।

ব্যাপক!