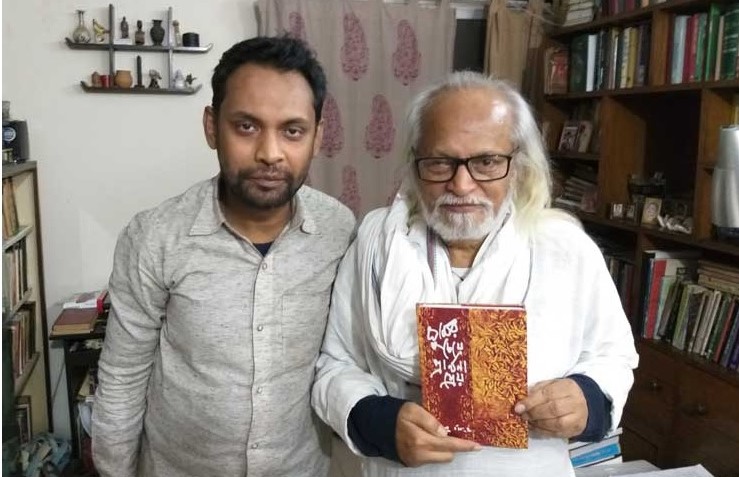

।। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: অতনু সিংহ ।।

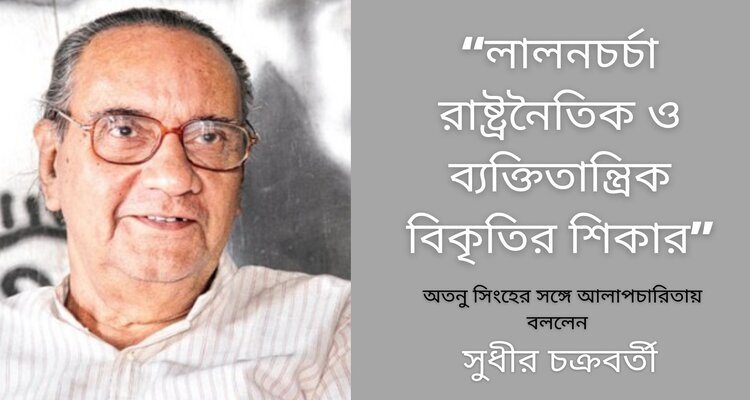

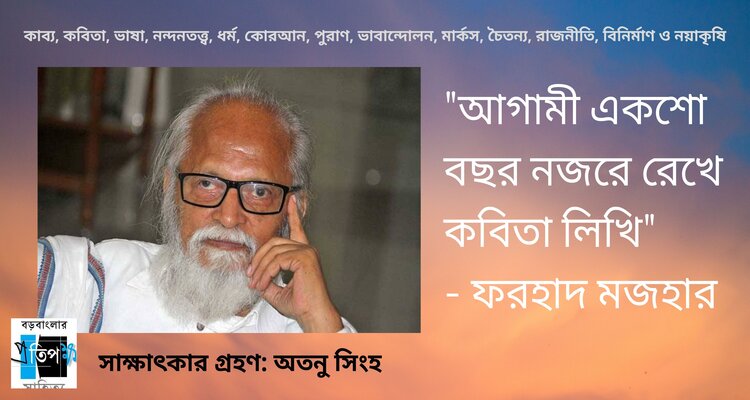

২০১৯ সালে ‘ত্রৈমাসিক দেশকাল’ পত্রিকার অনুরোধে কবি, চিন্তাবিদ ও ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ফরহাদ মজহারের এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, কবি অতনু সিংহ। ‘প্রথম বিপ্লবের খুন বেরুবে ভাষা থেকে’ শিরোনামে এই সাক্ষাৎকার ‘ত্রৈমাসিক দেশকাল’ পত্রিকার ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ফরহাদ মজহার ও এই সাক্ষাৎকারটি সম্পর্কে সাক্ষাৎকারের ভূমিকায় লেখা হয়ছিল, “ফরহাদ মজহার কেবল মাত্র বাংলাদেশ ও সামগ্রিকভাবে বাংলাভাষার একজন গুরুত্বপুর্ণ কবিই নন, সেই সঙ্গে তিনি একজন গুরুত্বপুর্ণ দার্শনিকও। বাংলা ভাষায় দার্শনিক আলাপ, বাহাস, প্রস্তাবনা তৈরির কাজ করছেন কাব্যচর্চার সঙ্গে সমানভাবে। একদিকে তিনি যেমন পাশ্চাত্যের কান্ট, হেগেল, মার্কস থেকে শুরু করে ফুকো, বেঞ্জামিন, দেরিদার চিন্তাজগৎ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় এই বঙ্গের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী হাজির করছেন, তেমনই বাংলার ভক্তি আন্দোলনকে তিনি তাঁর লেখায়, আলাপে হাজির করছেন নতুনভাবে। আর এসবের সঙ্গে বাংলায় ইসলামের সম্পর্কের দিকটাও চিহ্নিত করছেন তাঁর মতো করে। বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতি এই আলাপের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপুর্ণভাবে রয়েছে”। পরবর্তীতে সাক্ষাৎকারটি পুণরায় প্রকাশিত হয় ‘চিন্তা’ পত্রিকায়। বড় বাংলর ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকার পাঠকের জন্য ফের প্রকাশ করা হলো। কাব্য, কবিতা, ভাষা, নন্দনতত্ত্ব, ধর্ম, কোরআন, পুরাণ, ভাবান্দোলন, মার্কস, চৈতন্য, রাজনীতি, বিনির্মাণ ও নয়াকৃষির প্রসঙ্গ সাক্ষাৎকারটিতে উঠে এসেছে।

কাব্য, কবিতা, ভাষা, নন্দনতত্ত্ব, ধর্ম, কোরআন, পুরাণ, ভাবান্দোলন, মার্কস, চৈতন্য, রাজনীতি, বিনির্মাণ ও নয়াকৃষি

” বেসিক্যালি কবিতার কাজটা ভাষার সঙ্গে চ্যালেঞ্জের, কাব্যের কারবার ভাষার ঘরে বসে সেই ভাষারই বিরুদ্ধে কুস্তিগীরদের মতো লড়া। ভাষার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা।”

অতনু সিংহ: ত্রিভঙ্গের তিনটে জ্যামিতি’ কাব্যগ্রন্থে ‘কবি’ নামক কবিতায় আপনি শব্দ অতিক্রম করে শব্দের আগের শুদ্ধ বিবাহের কথা বলেছেন। বলেছেন ‘বিশুদ্ধ’ বস্তুর কথা। আপনি কী শেষমেষ শব্দ ছাড়িয়ে মর্মবস্তুর, উপলব্ধির, চৈতন্যের কাব্যজগতে যাওয়ার কথা ভাবেন?

ফরহাদ মজহার: শব্দ যেমন আমাদের একদিকে আশ্রয়, অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতাও বটে। আমি যখন ‘বৃক্ষ’ কথাটা বলছি, বা ‘গাছ’ কথাটা বলছি, আমি তখন শব্দচিহ্নের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। শব্দ বা প্রতীকের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কিন্তু গাছের অভিজ্ঞতা তো আমার হচ্ছে না। সত্যিকারের গাছের কথা — গাছের তলায় বসে আছি, পাতা ঝরছে বা ফল ঝরে পড়ছে, এমন নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা তো গাছ বা বৃক্ষ শব্দের মাধ্যমে হচ্ছে না। শব্দের বাইরের যে ভাষাপূর্ব অভিজ্ঞতা, যদি তেমন কোন অভিজ্ঞতা আদৌ থাকে, সেই অভিজ্ঞতা কবির জন্য খুবই দরকার। এই অর্থে শব্দ অতিক্রম করার কথা বলছি। শব্দ একদিকে কবির জন্য সম্বল, উপায় বা আশ্রয়, অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রতিবন্ধক। প্রত্যেকটা কবিই এটা উপলব্ধি করেন। কবিরা শব্দ নিয়ে স্ট্রাগল করেন। শব্দের প্রথাগত যে মানে, সেই মানে থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চান। শব্দের মূর্ছনার মধ্যে নিঃশব্দ অশ্রুত গান, বাক্যের বিন্যাসের মধ্যে নতুন সম্বন্ধ কিম্বা ভাংচুর করতে করতে তিনি কবিতাকে ধরতে চেষ্টা করেন। এই দিক থেকে কবিতা লেখার মানে হচ্ছে শব্দের প্রথাগত মানেগুলো এলোমেলো করে দেওয়া, বাক্যের ও শব্দের অন্য বা ভিন্ন সম্ভাবনা তৈরি এবং উপলব্ধির দিকে ইশারা করা, শব্দ বা বাক্য এ যাবতকাল যা ধরতে অক্ষম বোধ করেছে সেই বাধা সরিয়ে নতুন সম্ভাবনায় পোঁছানো…

অতনু: এবং ‘কবি’ শব্দের প্রচলিত অর্থের স্থান-কাল-পাত্রের বিনির্মাণ করে ভাষার উত্তরমুখে এগিয়ে যেতে চান, তাই তো?

ফরহাদ : হ্যাঁ সেটাই বলছি। কিন্তু আপনি অনেক কঠিন করে বললেন। কঠিন এই কারণে বলছি, কবিতা বেসিক্যালি ভাষা বিরোধী একটি কাজ। কবিরা ভাষার দুষমণ, কিম্বা ভাষা কবির সতীনের মতো। বাধ্য হয়ে ভাষার সঙ্গে সংসার করতে হয়, কিন্তু প্রচলিত বিদ্যমান ভাষা কবির দুই চোখের বিষ। কবিতা বেসিক্যালি ল্যাঙ্গুয়েজকে অস্বীকার করে। কবি হলো প্রথম বিশুদ্ধ বিপ্লবী, যে মনে করে ভাষা তার জন্যে একটা বোঝা, একটা অভিশাপ। কারণ সে অলওয়েজ ভাষা থেকে মুক্ত হতে চায়। এটাই কাব্য। সে যতটুকু মুক্ত হতে পারলো, ততটুকুই তার কবিতাটা তৈরি হোলো। আর যতটুকু মুক্ত হতে পারে নাই, ততটুকু তার কবিতা হয় নাই। সেটা হলো বর্ণনা। ধরেন, পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে বনলতা সেন…এক বনলতা সেন তাকায়ে আছে, নীড় দেখছেন- ব্যাপারটা তা কিন্তু নয়। কারণ এই দৃশ্যকল্প তার সামগ্রিক বিষয়টা – কবির অনন্য অভিজ্ঞতাকে — আপনাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। সমুদ্রে হাল ভেঙে গিয়ে গিয়েছে, দিশাহীন, ক্লান্ত, অবসন্ন পরাজিত নাবিক – কিন্তু তারপর দেখছেন বনলতা সেন তাকায়ে আছেন, এমন বর্ণনার মতো করে ভাবলে তো আর কবিতা হলো না। ভাবলেও হয়তো দোষ নাই। কিন্তু কবিতা নিষ্ক্রান্ত হোলো।

তবে আমার ব্যাখ্যাটা হয়তো অনেকটা মালার্মিয়। ফরাসী কবি, দার্শনিক মালার্মের ব্যাখ্যার মতো। সবকিছু মিলিয়ে যে এফেক্টটা তৈরি হোল তাকে আর ভাষা, উপমা, অর্থ ইত্যাদি দিয়ে বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। এই মুশকিল কবিতা তৈরি করে, কিন্তু মুশকিল আসান করে না।

এখন কেউ যদি বলেন, কবিতায় কি অন্য কিছু কাজ করে না? আমি বলবো, হ্যাঁ করে। অন্যভাবে যে কবিতা হবে না, সেটা আমি বলছি না। কিন্তু বেসিক্যালি কবিতার কাজটা ভাষার সঙ্গে চ্যালেঞ্জের, কাব্যের কারবার ভাষার ঘরে বসে সেই ভাষারই বিরুদ্ধে কুস্তিগীরদের মতো লড়া। ভাষার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা।

অতনু : এই সূত্রেই আরেকটা কথা জানতে চাই। আপনার সঙ্গে ভাষা, স্থানিকতা, দেশ ইত্যাদি নিয়ে কথা হচ্ছিল, ছেঁউড়িয়ার নবপ্রাণ আখড়াবাড়িতে মাতৃভাষার অধিকার, নিজস্ব ভাষিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার ব্যাপারে আমরা আলাপ করছিলাম। এই অবধি সকলেই সহমত ছিলাম। আপনিও। তো আলাপের এক পর্যায়ে আমাদের এক বন্ধু বলছিলেন সংস্কৃতে বৈদিক মন্ত্রপাঠ কিংবা আরবীতে কোরআন তেলাওয়াত না করে তার বাংলা অনুবাদ হওয়া দরকার। বাংলায় তেলাওয়াত বা স্তবগাথা দরকার। আপনি তখন ভিন্ন মতামত পোষণ করেছিলেন। আপনি বলেছিলেন কবিতার অনুবাদ হয় না যেমন, ঠিক তেমনই এগুলোরও অনুবাদ অসম্ভব। আপনি তেলাওয়াত বা স্তবগাথার ধ্বনিসৌন্দর্যের কথা বলেছিলেন। সেক্ষেত্রে কি অর্থ তৈরি হওয়া বা কমিউনিকেটিভ হওয়ার থেকেও ধ্বনিমাধুর্যের পক্ষে সওয়াল করছেন আপনি?

ফরহাদ: নিশ্চয়ই। কিন্তু অর্থ আর ধ্বনিমাধুর্য আলাদা ভাবাটাই ভুল। ভাষা মাত্রই মিনিং তৈরি করে, সেটা বহু প্রকার হতে পারে। একবার প্রকাশ হয়ে পড়লে অর্থের ওপর কবির আর কোন হাত থাকে না। ভাষা তৈরি করে অর্থ, তার মধ্যে মূর্ছনা আছে, মেটাফর রয়েছে, ইত্যাদি। আর কোরআন হচ্ছে ওই মেটফোরের ভাণ্ডার। ব্যাপারটা হচ্ছে, কোরআন আমাদের কাছে এসেছে টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে, অ্যাপিয়ার করেছে আল্লার ‘কালাম’ হিশাবে, খোদ ভাষার মূর্ছনা, মেটাফোর ও সকল প্রকার দৈবী জটিলতা সহ। এমনকি ‘আল্লার কালাম’ কথাটা নিজেই মেটাফোর হয়ে নানান অর্থ উৎপাদন করতে থাকে।

কিন্তু কোরানুল করিম তো তথাকথিত ‘মিনিং’ আকারে আসেনি। কিন্তু আপনি ‘মিনিং’ করে, কোন একটি সুরা ব্যাখ্যা করে বললেন, আল্লাহ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। এটাই বলেছেন, ইত্যাদি। কিন্তু আপনি কি করে জানেন? আপনি কি আল্লাহ? এই দাবিটা বা বলাটা তো আল্লার ওপর খোদকারি। নিজেই আল্লাহ বনে যাওয়া, যেন আপনি আল্লার মনের কথা আগে জেনে ফেলেছেন। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কোরান ‘আল্লার কালাম’, রসুলে করিমের কাছে এটা ‘ওহি’ হিশাবে অবতীর্ণ হয়েছে, এই দাবিটা স্রেফ বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয় না। দর্শন বলুন, কাব্যতত্ত্ব বলুন — একদমই নতুন কথা। এটা আপনি আদৌ উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা, আপনার শিহরণ হচ্ছে কিনা, সেটা আগে; কিম্বা ধরুন আদৌ ‘বিশ্বাস’ করেন কি করেন না সেটা ভিন্ন।

খেয়াল করুন, ‘উপলব্ধি’ বলছি– মিনিং না, তাফসীর না, অর্থ না। কোরান আল্লাহর ‘ওহি’, একে রাসুলে করিমের জিহাদি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আক্ষরিক ভাবে পাঠ করা যায় না। আক্ষরিকতার দোষমুক্ত প্রশ্ন হচ্ছে আল্লার কালামের সঙ্গে আপনার সকল বৃত্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটছে কিনা। ‘শাহাদা’ হচ্ছে কিনা, আপনি আল্লার কালামের সাক্ষী হতে পারছেন কিনা, যাতে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলদের আপনি সাক্ষী হতে পারেন।

আল্লার কালামে কাব্যভাষার মতোই ছন্দ আছে, শ্রুতি আছে, প্রতীক, ইশারা, ভঙ্গী, উপমা সবই আছে, কাব্যে যা থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা আল্লারই কালাম। অতএব কোরানের এর ‘মানে’ বোঝা্র অর্থ হচ্ছে আপনার সকল বৃত্তিসহ তাঁকে উপলব্ধি করা; স্রেফ যুক্তি, বুদ্ধি , ছাপা বাক্যের আক্ষরিক সরল রৈখিকতা দিয়ে অর্থ বানানো নয়। আর সেটা ঘটে কেবলমাত্র তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত আক্ষরিক পাঠের সরলরৈখিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। তার মানে কোরান শুধু আক্ষরিক ভাবে পাঠ ও তাফসিরের বিষয় নয়। অনুবাদ বা বিভিন্ন জনের তাফসীর থেকে যে ইসলাম তৈরি হয়েছে, সেই ইসলাম থেকেই নানা রকম মযহাব, মতপার্থক্য ও ফান্ডামেন্টালিজমের উদ্ভব। তাই আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কোরানের কালামের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন। এই সম্বন্ধই আমাদের আল্লার নিকটবর্তী করে।

অর্থাৎ, কোরানের অনুবাদ ও তাফসীর করতে গেলেই একেকরকমের ব্যাখ্যা হাজির হয়। তাতে দোষ নাই। তাফসির ও ব্যাখ্যা তো লাগবেই। কিন্তু যখন দাবি করা হয় কোরানে আল্লাহ এই বলেছেন ঐ বলেছেন, তখনই আমরা ফেরেবে পড়ি। কারণ আল্লাহ তো আপনাকে বলে নাই। যদি কিছু বলার সেটা তাঁর নবী-রসুলদের বলেছেন। তাহলে কোরানের যা কিছু আপনি ব্যাখ্যা করছেন সেই ব্যাখা আপনার। ব্যাখ্যা আপনার, কিন্তু দাবি করছেন এটাই আল্লাহ বলেছেন, তখন আপনি ফেতনা ফ্যাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যবস্থা করেন। আপনার একটা ব্যাখ্যা থাকতেই পারে, তাতে অসুবিধা নাই। সেভাবেই বলুন। বলুন যে আপনি একটি আয়াত এভাবে বুঝেছেন। আল্লাহ যা বলেছেন তা তাঁর পেয়ারা হাবিব মোহাম্মদ(সা.)কে বলেছেন, আমাদের বলেন নি, তাই তার ছহি বা শুদ্ধ মানে একমাত্র তিনিই জানতেন। কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় আপনি নবির চেয়েও বড়। কিন্তু তিনি আখেরি নবী।। আর কোনো নবী এর পর আসবে না। এখন আমাদের যার যার ব্যাখ্যা তার তার।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআন যে আল্লাহর কালাম, এটা বুঝবেন কী করে? এটা বোঝার জন্য আপনার তো আল্লাহ’র কালামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এক্সপিরিয়েন্স লাগবে। সেই জন্যই তেলাওয়াতকে বাদ দিয়ে প্রিন্টেড কোরান বিপজ্জনক। রুহানি শিহরণ না ঘটলে কোরান পড়ে কি করবেন? এটা কবিতা না যে পড়ে নানানজনের তৈরি কবিতার অর্থ পাঠের মতো!

অতনু: উপলব্ধির মাধ্যমে বোঝা যাবে যে কোরআন আল্লাহর কালাম?

ফরহাদ: হ্যাঁ কিন্তু সেই উপলব্ধির স্তরে পৌঁছাবেন ক্যামনে? একটাই উপায়। অনলি থ্রু তেলাওয়াত। কারো তাফসীর, অনুবাদ বা অর্থ পড়ে না। কারণ এটা হাজির আছে টোটাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে। এবং আমি আপনি যে ভাষায় কথা বলছি এটা সেই কহতব্যের ভাষা নয়। ফলত এই বিশ্বাস থেকে চ্যুত হয়ে আপনি যদি ভাবেন আল্লাহর কোথাও একটা প্রিন্টিং প্রেস আছে, সেখান থেকে কোরআন ছাপা হচ্ছে, তাহলে তো আপনি উপলব্ধির স্তরে যেতে পারবেন না। কারণ ছাপাখানা তো ভাষা নয়। ভাষা তো সেটাই, এই যে আমরা কথা বলছি, আমাদের ভাব-বিনিময়, আমাদের সম্পর্ক, আমাদের বন্ধুত্ব। এইসব তো অর্থ তৈরি করছে। এগুলো বাদ দিয়ে তো ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো মানে তৈরি করছে না। এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলছি, এর মধ্যে আগের হিস্ট্রিও রয়েছে। এই যে আপনি কুষ্টিয়ার প্রসঙ্গ টানলেন, এটা তো একটা ইতিহাস চেতনাই বটে। ফলত প্রত্যেক কথার একটা হিস্ট্রি আছে। জীবন্ত স্মৃতি আছে। ভাষা তো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। কিন্তু যখনই এটাকে বিচ্ছিন্ন করে একটা বই বানিয়ে দেন, ইট বিকামস আ প্রবলেম। ইসলামের ক্ষেত্রেও এটা ভয়ংকর প্রবলেম, যে অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন যে আল্লাহর একটা প্রিন্টিং প্রেস আছে, সেখান থেকে তিনি কোরআন ছাপিয়ে নবীর কাছে পাঠিয়েছেন।

আল্লার কালামে কাব্যভাষার মতোই ছন্দ আছে, শ্রুতি আছে, প্রতীক, ইশারা, ভঙ্গী, উপমা সবই আছে, কাব্যে যা থাকে। কিন্তু কোরান কবিতা না। ফলে কোরানের ‘মানে’ বোঝার অর্থ হচ্ছে আপনার সকল বৃত্তিসহ আল্লার কালাম উপলব্ধি করা; স্রেফ যুক্তি, বুদ্ধি , ছাপা বাক্যের আক্ষরিক সরল রৈখিকতা দিয়ে নয়। আর সেটা ঘটে কেবলমাত্র তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তেলাওয়াত আক্ষরিক পাঠের সরলরৈখিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। তার মানে কোরান শুধু আক্ষরিক ভাবে পাঠ ও তাফসিরের বিষয় নয়। অনুবাদ বা বিভিন্ন জনের তাফসীর থেকে যে ইসলাম তৈরি হয়েছে, সেই ইসলাম থেকেই নানা রকম মযহাব, মতপার্থক্য ও ফান্ডামেন্টালিজমের উদ্ভব।

অতনু: কবিতার ব্যাপারটাও কি তেমন?

ফরহাদ: কবিতাকে তো কেউ আল্লাহর কালাম মনে করে না। কিন্তু আপনি যদি সিরিয়াসলি আর্গু করেন যে সকল নবীই কবি। কিন্তু কবি মাত্রই নবী নয়, অথবা নবীর যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন যুগ কবির…

অতনু : এবাদতনামায় আপনি যেটা লিখেছিলেন?

ফরহাদ: হ্যাঁ সেটাই বলছি। আপনাকে বুঝতে হবে আপনি যে কবিতা লিখছেন, সেই বাক্য তো আগে উচ্চারিত হয় নি। কবিতা আপনি লেখেন কেন? কবিতা লেখার তো কোনো উদ্দেশ্য নাই আমাদের। আপনি লেখেন কারণ আপনি বিশ্বাস করেন যে ভাষা থেকে নতুন সম্ভাবনা তৈরি সম্ভব, অতএব মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন সম্বন্ধ রচনাও বটে। এবং যে ল্যাঙ্গুয়েজ উপস্থিত আছে, কবিরা হাতের কাছে পায়, তা কবিদের পক্ষে অস্বস্তিকর। কবিরা এই কারণেই রাতে ঘুমোতে পারে না। একটা শব্দ তার মাথায় এলে মনে হয় যেন ওই শব্দটা ভ্রমরের মতো কানের সামনে সমানে গুনগুন করে যাচ্ছে। বা কোনো একটা ছবি কোথাও মনের মধ্যে গাঁথা আছে, কিন্তু কোনো বিদ্যমান ভাষা দিয়ে তা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এই অস্বস্তি কবিদের স্বভাবজাত। পাগল হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়।

কিন্তু তফাত কি? কবিদের সঙ্গে নবীদের তফাত হল, কবিরা মন্দির বা মসজিদের বাগানের মালি, ইমাম কিম্বা পুরোহিত নয়। তারা অবশ্য ইমাম কিম্বা পুরোহিত হতেও চায় না। কিন্তু কবি ও নবী হাত ধরাধরি করেই চলে। কোরআন যখন নাজিল হয়েছিল, তখন আরবের বিখ্যাত সাতজন কবি ছিল, তাঁদের সাবায়ে মুআল্লাকা বা (মুআল্লাকার সাতজন কবি) বলা হয়। কবিরা বললেন, আরে মোহাম্মদ আবার নবী কিসের? ওগুলো কবিতা, ও আর কী লিখবে, এগুলো তো আমরা লিখতে পারি। মক্কার কাবাঘরে কবিতা লিখে কবিরা তখন ঝুলিয়ে দিতো, লোকে পড়তো। মনে রাখবেন কাবাঘর তখন কবিদের আড্ডাখানা ছিল, আমরা কাবাঘর বলতে যা বুঝি এমন ছিল না।

তো যাই হোক, গল্প হোল এই যে একবার রসুলের এক সাহাবা এসে কোরআনের সুরার দুটি আয়াত কবিতা হিশাবে টাঙিয়ে দিয়ে বললো, তোমরাও যদি এ ধরনের কবিতা লিখতে পারো, তাহলে এর পরের লাইনটা লেখো। গল্প আছে যে ইমরুল কায়েস বা কোন এক কবি সেটা পড়ে যা লিখলো তার অর্থ এই যে, এই কালাম মানুষের লেখা নয়। কবিরা নবীদের প্রশংসা করেছে। আর পৃথিবীর এমন কোনো অলি, আওলিয়া, নবী নাই যে তিনি কবি নন। আর নবী নয় এমন কবির সঙ্গে নবীর তফাত এই যে ওই কবির মধ্যে স্পিরিচুয়াল অ্যারোমা পুরাপুরি ঢুকে নাই, সে তার কবি-স্বভাবের মর্ম পুরাপুরি বুঝতে অক্ষম। তারা আত্মভোলা হয়ে, দাস হয়ে, পরওয়ারদিগারের জগতে পুরাপুরি প্রবেশ করে নাই। মাস্তান হয় নাই বা প্রবেশ করতে পারে না। অক্ষম। এখানেই কবি আর নবির ফারাক হয়ে যায়। কবি কবিতার মোহে পড়ে যায়, নবী রসুল অলি আউলিয়া আল্লার প্রেমে পড়ে, কবিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু অলি, আওলিয়া, নবীরাও তো কবি। তারাও প্রচলিত শব্দ ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন অর্থ তৈরি করেন। দ্বীনের জগতে বিপ্লব ঘটে।

কবিদের মধ্যেও প্রকার ভেদ আছে। আপনি লালন সাঁই বা বুল্লে শাহর কথাই ধরুন। তাঁরা তো কবিতার মধ্যে বাস করেছেন। ওনারাও শব্দকে ভেঙে নতুন মানে তৈরি করেছেন। তাই কবিতা আদতে একটি স্পিরিচ্যুয়াল কাজ, যা ভাঙে, কিন্তু নির্মাণ করতেও জানে। কবিতা রচনা কোনো ‘অপবিত্র’ (?) কাজ নয়। এখন কবিতাকে যেমন অপবিত্র করা হচ্ছে, তেমন নয়। অর্থাৎ কবিতার স্পিরিচুয়াল বা দিব্য স্বভাব অস্বীকার করে তাকে নান্দনিক হিশাব নিকাশে পর্যবসিত করা। এখন কবিতা ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। আমরা ওইটা পড়ি। আবৃত্তিও করি না। এটা তো কবিতার আদিরূপ নয়। কবিতামাত্রই একটা মিউজিক। কবিতা গাওয়া হয় বা আবৃত্তি করা হয়। কারণ, তার মূর্ছনা, তার শব্দ, তার সাউন্ড- এসবই ম্যাটার করে।

আমরা ছাপাখানার আগের জগতে পড়ে থাকব, সেটা আমার তর্ক না। নিদেন পক্ষে কবিতা তার যে দিব্যগুণ হারিয়েছে তার জন্য আমরা শোকাকুল হই। ছাপাখানার কারনে কবিতার মধ্যে যে চারিত্রিক বদল হয়েছে কবিতা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সেটা আমলে নিয়েই এগোতে হবে। কারণ, আমরা তো মুদ্রিত কবিতাকেও ফেলতে পারবো না। কিন্তু ইতিহাসের রদবদলটা বুঝতে হবে। প্রিন্টিং প্রেসের মাধ্যমে যে কবিতা ছাপা হয়ে হাজির হয়, তার মধ্যে বর্ণনা আধিপত্য তৈরি করতে শুরু করে। বর্ণনার জন্যই উপমা দেওয়া শুরু হয়েছে। আদিতে উপমার আধিপত্য ছিল না। থাকলেও ভাষার মূর্ছনা ও ধ্বনি কাব্যকে শ্রুতি প্রধান করে রেখেছিল। প্রিন্টেড পোয়েট্রির মতো চক্ষু প্রধান ছিল না। ইন্দ্রিয়ের রদবদলের মধ্যে কবিতারও রদবদল ঘটে দিয়েছে।

কবিতা আদিতে অলয়েজ সাউন্ড। তেলাওয়াত কিম্বা ওম, ওঙ্কার। ফলত শব্দের ধ্বনি ও মূর্ছনা কাব্যের অর্থ তৈরি করে, শারিরীক শিহরণও বটে।। কবিতার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় আমরা এটাও দেখবো যে কবিতার ধ্যান-ধারণা বদলেছে। পাশ্চাত্যে এলিয়টের সময় বদলেছে। আমাদের এখানেও বদলেছে।

আমাদের এখানে এক সময় পয়ার হয়ে গিয়েছিল দর্শনচর্চার মাধ্যম। কৃষ্ণদাস কবিরাজের হাত ধরে পয়ার হয়ে গেছে জীবনী লেখার মাধ্যম। জীবনী হয়ে গিয়েছিল ভাবচর্চার বিষয়। ফলে ছন্দ ও লিখিত শব্দের যে রূপটা, সেই ফর্মও কবিতাকে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ ছাপা বাক্যের সরলরৈখিকতা, মাঝখানে দৃশ্যমান ফাঁক রাখা, দাঁড়ি-সেমি-কোলন-কমা ইত্যাদি নতুন চিহ্নব্যবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে ওঠার কারণে কবিতার চরিত্রে ও রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই কবিতার হিস্ট্রি অনেক রিচ, তাকে নানানভাবে দেখতে হবে।

কিন্তু বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাইছি যে কবির কাজ হোলো ভাষার মধ্যে প্রথম বিদ্রোহ করা। অর্থাৎ যে কোন চিহ্নব্যবস্থার মধ্যে বিদ্রোহ। সেটা শ্রুতিপ্রধান ভাষা হোক, কিম্বা হোক মুদ্রণের, অর্থাৎ চোখে দেখে পড়বার ভাষারও ভাংচুর করা। ষাট দশকে আমাদের শ্লোগান ছিল, ‘প্রথম বিপ্লবের খুন বেরোবে ভাষা থেকে’ । অর্থাৎ যেকোনো সমাজের বিদ্যমান ভাষার ভেতরে বসে, গোটা ভাষাব্যবস্থাকে ওলোটপালট করে দেওয়া। করে দিয়ে বিপ্লবের উন্মেষ ঘটানো। ভাষা ভেঙে গেলে নতুন চিন্তার আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠে। কার্ল মার্কসের আগে গ্যেটেকে আসতেই হয়, আসেন। কবির আবির্ভাব ছাড়া কোন সমাজেই বিপ্লব সম্ভব না।

অতনু: আপনার কবিতায় ভাষা, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, সমষ্টি ও ব্যক্তির অবস্থান, মিথ এগুলো খুবই বলিষ্ঠভাবে ঘুরে ফিরে আসে। এবং এগুলো আপনার কবিতার সম্পদও। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কমিউনিকেশনের একটা বিষয় চলে আসছে। কিন্তু আবার এই আপনি ধ্বনিমূর্ছনার দিকে যেতে চাইছেন করে- এই দুইটি বিষয় সাংঘর্ষিক কি? এইক্ষেত্রে কি কবি ফরহাদ মজহার আর সমাজ-ইতিহাস-রাষ্ট্র-রাজনীতির মধ্যে থাকা ফরহাদ মজহারের মধ্যে কোনো দ্বান্দ্বিক অবস্থান তৈরি হচ্ছে?

ফরহাদ: আমরা এতক্ষণ কবিতা নিয়ে যে কথা বলছি সেটা ‘রিভিল্ড রিলিজিয়ন’-এর কনটেক্সটে। দিব্য কালাম হিশাবে, স্পিরিচুয়াল কনটেক্সট থেকে। কবির বা মানুষের এক্সিস্টেনশিয়াল জায়গা থেকে… সে যেভাবে বর্তমান থাকে… এটা আমার কাব্য ভাবনাও বলতে পারেন। কিন্তু আমি যখন কবিতা লেখা শুরু করি তখন এই ভাবনা এত স্পষ্টভাবে ছিল না। কিন্তু তখনও দেখবেন শব্দ, বাক্য নিয়ে অনেক ভাঙচুর করেছি…

অতনু: জ্বী

বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাইছি যে কবির কাজ হোলো ভাষার মধ্যে প্রথম বিদ্রোহ করা। অর্থাৎ যে কোন চিহ্নব্যবস্থার মধ্যে বিদ্রোহ। সেটা শ্রুতিপ্রধান ভাষা হোক, কিম্বা হোক মুদ্রণের, অর্থাৎ চোখে দেখে পড়বার ভাষারও ভাংচুর করা। ষাট দশকে আমাদের শ্লোগান ছিল, ‘প্রথম বিপ্লবের খুন বেরোবে ভাষা থেকে’ । অর্থাৎ যেকোনো সমাজের বিদ্যমান ভাষার ভেতরে বসে, গোটা ভাষাব্যবস্থাকে ওলোটপালট করে দেওয়া। করে দিয়ে বিপ্লবের উন্মেষ ঘটানো। ভাষা ভেঙে গেলে নতুন চিন্তার আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠে। কার্ল মার্কসের আগে গ্যেটেকে আসতেই হয়, আসেন। কবির আবির্ভাব ছাড়া কোন সমাজেই বিপ্লব সম্ভব না।

ফরহাদ: এবং সোসাইটি, সমাজ, রাষ্ট্র এসব তো কবিদের ওপর প্রভাব ফেলে। এটা একটা তাত্ত্বিক বিতর্ক বটে। কিন্তু এই বিতর্কের খুব একটা গুরুত্ব নেই। কারণ, মনে রাখতে হবে সমর সেনও বড় কবি, হুইটম্যানও একজন রাজনৈতিক কবি। কিন্তু বড় কবি। খেয়াল রাখতে হবে কবি যা হাজির করছেন তা কতটা কাব্যিকভাবে হাজির করতে পারছেন। কমিউনিকেশনের নান্দনিকতার কোনো বিরোধ নাই। আবার কবি নান্দনিক হতে পারেন কমিউনিকেটিভ না হয়েও। আপনি তো উৎপলকুমার বসুর কবিতা পছন্দ করেন। উৎপল তো ওই অর্থে কমিউনিকেটিভ নয়। উৎপল আমার আদর্শ নন। এমনকি আমরা যে ছড়া পড়ি, সেই ছড়াও তো আসলে কমিউনিকেটিভ নয়। তার সুর, তাল, ছন্দ আছে। কিন্তু কমিউনিকেটিভ তো ওই অর্থে না। ফলত এই তর্কগুলো বেহুদা।

এখন আমাদের দেখতে হবে কবি যে জায়গায় যে কনটেক্সটে কবিতা লিখেছেন সেটা কি রাজনৈতিক সাহিত্য নাকি আসলেই কবিতার যেমন চরিত্র হওয়া উচিত সেগুলো কবিতায় বিদ্যমান। কবির সমসাময়িক কালে কবিতার যে বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে, সেগুলো তার কবিতায় কীভাবে রয়েছে, এই দিয়েই কবি ও কবিতাকে বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু ধরেন আপনি আধুনিক কবিতা আকারে শুরু করলেন কিন্তু লিখলেন জালাল উদ্দিন খাঁয়ের মতো করে। মনে রাখতে হবে জালাল উদ্দীন খাঁ আল মাহমুদের থেকেও বড় কবি, সেক্ষেত্রে শিক্ষিত বই পড়ুয়া মধ্যবিত্ত মানুষের শ্রেণীর আঁতে ঘা লাগবে। মনে রাখবেন জালাল উদ্দিন খাঁয়ের কাছে শামসুর রাহমান কিছুই না। আল মাহমুদও কিছুই না। এমনকি রাধারমণের কাছে কিংবা বিজয় সরকারের কাছে… । লালনের নাম নিলাম না। কিন্তু বাংলা কবিতার ইতিহাস থেকে এদের বাদ দেওয়া হয় আভিজাত্য ও শ্রেণীগত কারণে।

ছেলেবেলায় একটা গান আমায় খুব এফেক্ট করতো, এখনো করে, ছেলেবেলায় সেটার মাত্রা আরও বেশি ছিল… গানটায় বলা হচ্ছে নদীর পাশে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে, আমার পাশে ননদী শুয়ে আছে, আমার শাশুড়ি শুয়ে আছে। এখন আমি কী করবো! আমার কাছে কি ঘরটাই আসল নাকি বাহিরটা? বাংলার মজা এইখানে। বাংলা অপূর্ব। দেখুন ঘরের ভিতরে যে রাধিকার কথা ভাবা হচ্ছে, আয়ান ঘোষের স্ত্রী, যিনি স্ফেয়ার অব রিপ্রোডাকশন বা জীব জীবনে প্রজাতি পুনরুৎপাদনের ভূমিকায় আবদ্ধ। এখানে সেই জীব জীবনের কথা বলা হচ্ছে। এখানে আমরা রাধাকে ‘মানুষ’ আকারে চিনি না। অর্থাৎ সে স্বকীয়া না পরকীয়া করছে সেটা মোটেও গুরুত্বপূর্ণ না। কিন্তু সে যখন শ্বাশুড়ি ও ননদীর পাহারা ভেদ করে বাইরে যেতে চাইছে, জীব জীবনের সীমা অতিক্রম করে পরামার্থিক ইচ্ছা ও আকাঙ্খার স্বাদ নিতে চাইছে, ভগবানের সঙ্গে প্রেম করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে — তাকে নিছকই পরকীয়া হিশাবে দেখলে হবে না। স্বকীয়া-পরকীয়া- এইসব খুবই ফালতু আলাপ এবং স্থূল ব্যাপার। প্রেম, যা জীবের জীবনের বাইরের পরমার্থিক আনন্দ সেই দিকটাই এ গানে ব্যক্ত হচ্ছে। এবং সেটাই আসল সম্পর্ক। টানাপড়েনটা এখানে। জীব-পরমের দ্বন্দ্ব বাংলার ভাবচর্চার গোড়ার জিনিস। সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা একই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

আর জীবের সম্পর্ক তো আপনি করবেনই। আপনার হাগা আছে, মুতা আছে, কাম আছে, সবই আছে, সন্তান জন্ম দেন বা না দেন, জীবের যা যা করার করার সবই আপনি করেন। জীবের জীবন হিশাবে এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের জীবন তো কেবল জীবের জীবন নয়। মানুষের জীবন হচ্ছে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। অপর মানুষের সঙ্গে প্রেম করা। এটাই তো বাংলার ভাব। আমাদের সমাজের এই সরল ভাবগুলোর ব্যাপারেই আমরা আগ্রহী না। তথাকথিত আধুনিকতার নামে এগুলোকে আমরা অবজ্ঞা করেছি। আধুনিকতা আমাদের এখানে নতুন কোনো চিন্তা দেয় নি। আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায় নি। অথচ চরম ক্ষতিটা হচ্ছে আমরা আমাদের ভাব, ভাষা থেকে সরেও গিয়েছি। পরম শব্দের বাংলা অর্থ কী, আমরা বলতে পারবো না। ইংরেজি ‘এবসলিউট’ দিয়ে বুঝবেন না। এভাবে প্রত্যেকটা শব্দে যাবেন, দেখবেন অর্থ আগের মতো নেই। আর আমরাও পাশ্চাত্যের বর্জ্য ধারণ করে ‘আধুনিক’ হবার কোশেশ করেছি।

অতনু: ভাষা থেকে আমাদের এই চ্যুতি তো আমাদের উপনিবেশিক সংস্কৃতির ফলাফল?

ফরহাদ: আপনি তো আস্তে আস্তে কলোনাইজড হয়েছেন এবং আমরা আমাদের ভাষা ভুলে গেছি আস্তে আস্তে। যেমন ধরুন ‘লিঙ্গ’ শব্দটার অর্থ ছিল চিহ্ন, সেটার আজ কী অর্থ হয়েছে ভাবুন। ‘শিবলিঙ্গ’ মানে পরমার্থিক চিহ্ন, শিবের লিঙ্গ নয়। তো যাই হোক, এই আধুনিককালেও আমাদের একটা জীবের জগত আছে, আরেকটা পরমার্থিক জগত আছে। জীবের জগতে আমরা খাওয়া-দাওয়া করি, বিনোদিন করি, সবকিছু করি। তারপরেও তো আমাদের একটা পরমার্থিক জীবন আছে, যার জন্য আমরা লড়াই করি। ধর্ম ছাড়াও শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নানান রূপে তার প্রকাশ দেখি। পরমার্থিকতার মানে উৎপাদন সম্পর্ক বা আর্থ-সামাজিক পরিসর (Civil Society) ছাড়াও আমাদের পলিটিক্স আছে, রাষ্ট্র আছে (Political) । রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাও তো পরামার্থিক। কারন আমি কিভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে পরমার্থিক সম্পর্ক রচনা করব সেই ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থেকেই রাষ্ট্র বানাবার নৈতিক বৈধতা তৈরি হয়। তাই আমি কীভাবে রাষ্ট্রকে দেখতে চাইছি, সেই আকাঙ্খাটাও তো পরমার্থিক। প্রাচীন বামদের মতো রাষ্ট্র মানেই বল প্রয়োগের হাতিয়ার বললে শুধু তার ফাংশানাল রূপের একটা খণ্ডিত দিক মাত্র বোঝা যায়, কিন্তু গোটা রাষ্ট্র কিভাবে আমাদের পরমার্থিক আকাঙ্ক্ষার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায় না। ‘পরম’, পরমার্থ’ ইত্যাদি ধারণা তায় স্রেফ আধাত্মিক ব্যাপার না। রাষ্ট্রটা কী? অর্থাৎ আমার জীবের জীবনের বাইরে রাজনৈতিক জীবন- যেখানে আমি সকলের সঙ্গে একাত্ম ফিল করি বা করতে পারি। আর জীবের জগতে – অর্থাৎ সমাজে তো আমি পরের সঙ্গে একাত্ম নই। সেখানে আমার কম্পিটিশন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সারাক্ষণ চলছে। এই যে জীবের জগতে আমি আর আপনি, আমরা তো এক নই। আমরা তো প্রতিদ্বন্দী।

অতনু: জীব কি নিঃসঙ্গ?

ফরহাদ: জীব তো নিঃসঙ্গই, তার জৈবিক জীবন রাখার জন্য। বেঁচে থাকার জন্য আপনার খাদ্য আপনাকেই খেতে হবে। আমি আপনার হয়ে খেলে আপনি তো আর আপনার জীবন বাঁচাতে পারবেন না।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে জীবের ফারাক হচ্ছে জীব তার জৈবিক প্রবৃত্তি অতিক্রম করে মানুষের মতো আচরণ করতে পারে না। মানুষ তার ভাষা দিয়ে একটা পরমার্থিক জগত তৈরি করতে পারে, যার মধ্যস্থতায় সে তার প্রকৃতি বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক করতে পারে। মানুষ সহ অন্যান্য জীব ও প্রাণসকলের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে পারে।

অতনু: তার মানে মানুষের বিশেষত্ব সে কালেক্টিভ।

ফরহাদ: জ্বী, ‘মানুষ’ মাত্রই সামাজিক। ‘মানুষ’ একা নয়। কিন্তু ‘জীব’ একা। কিন্তু মজা হচ্ছে জীবের সেই একাকীত্ব বোধ নাই। মানুষ সামাজিক বলেই ‘একা’ বোধ করতে সক্ষম। ‘নিঃসঙ্গতা’ একমাত্র মানুষেরই হতে পারে, জীবের নয়।

অতনু: আচ্ছা ভাই, এই যে চিহ্নিতকরণ বা ধরেন পরিভাষার দিক থেকে আমরা সাহিত্যে মধ্যযুগের সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এমন সব ক্যাটাগরি করে থাকি, এবং মিন করি মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে, কবিতা থেকে আধুনিক যুগের সাহিত্য এগিয়ে… এটা কী ভাষা ও সাহিত্যে একটা উপনিবেশবাদী রাজনীতির খেলা? কিন্তু আমাদের অনেকেরই তো মনে হতে পারে বাংলায় আধুনিককালের কবিতার থেকে মধ্যযুগের কাব্যভাষা অনেক বেশি শক্তিশালী!

ফরহাদ: হ্যাঁ, ওই যুগবিভাগের ব্যাপারে আপনি ঠিকই বলেছেন। এটা ইউরোপীয় ইতিহাসের যুগ বিভাজন থেকে আমদানি। এই যুগবিভাগটা আধুনিককালের লোকেরা করেছে। মধ্যযুগের লোকেরা এই বিভাজন করেন নি। এই বিভাজন করা হয়েছে একটা বায়াসডনেস থেকে, যে আধুনিক যুগটাই সবচেয়ে অগ্রসর। এইটা যে ঔপনিবেশিক, এইভাবে যদি নাও দেখি, তাহলেও বলতে হবে এই বিভাজন আধুনিককালের। এবং এটা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য কোনো মাপকাঠি নয়।

আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে! আমি তাহলে শ্রী শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথাই বলব। তিনি চৈতন্য চরিতামৃতে বায়োগ্রাফি, ফিলোসফি এবং পোয়েট্রি- এই তিনটে একসঙ্গে করেছেন। এর সঙ্গে পুরান ও ইতিহাসও যোগ করতে পারেন। এটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ভাবেন। এটা আধুনিক কালের কোনো লোকের পক্ষে করা দূরের কথা, ভাবতে পারাও অসম্ভব। কিংবা সৈয়দ সুলতানের কথাই ধরুন। বইয়ের নাম ‘জ্ঞানচৌতিশা’। চৌতিশা হলো পয়ার। সেখানে তিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে বলছেন,

“খণ্ডিলে খণ্ডন নাহি সে অখণ্ডন

খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে তেঁই সে কারণ…”।

অখণ্ড সত্ত্বা সম্পর্কে এই এক অসাধারণ উপলব্ধি। অখণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে বিরাজ করলেও সে ‘এক’।

অর্থাৎ ধরুন অতনু, মুরাদ, ফরহাদ মজহার নামে এক বা অখণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে- এইসব খণ্ড খণ্ড নিয়েই এক। সৈয়দ সুলতান বলছেন, তাতে কি? এই ‘এক’ চাইলে ‘অনেক’ হয়ে বিরাজ করতেই পারে। অতনুর মধ্যে যিনি আছেন, তিনি আমার মধ্যেও আছেন। একই পর, একই পরমার্থিক সত্তা। তাই পরম স্বভাবগুণেই অখণ্ড। এক ও অখণ্ড বলেই ‘এক’ বিভিন্ন নামে খণ্ড খণ্ড হয়ে থাকতেই পারে। যে যে অসাধারণ পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি- এটা তো মধ্যযুগেই। আপনি আলাওল দ্যাখেন। এরা তো এখনকার কবিদের থেকে হাজার হাজার গুণে শক্তিশালী। পরিশ্রমী, অধ্যাবসায়, স্টোরি টেলার—সব অর্থেই তাঁরা মহৎ।

অতনু: জীবনানন্দকে কি তাঁর সমসাময়িকতা থেকে আলাদা করবেন? ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব, শিল্পবিপ্লব, আলোকায়ন, মর্ডানিজম—এগুলোর বাইরের জীবনানন্দ রয়েছে? তিনি কি আধুনিকতা, আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতায় ক্লান্ত? তিনি কি এই হেমন্তের ধান, পেঁচা, ফসলীর ঘ্রাণ ইত্যাদিকে ঘিরে নিখিল বাংলাতেই ফিরে আসতে চাননি? তিরিশের দশক নিয়ে আপনার যে সমালোচনা রয়েছে, জীবনানন্দ কি তার বাইরে নাকি তিনি তাঁর সমসাময়িক কলিকাতার বাবুদের মধ্যেই মিশে গিয়েছিলেন? কী মনে হয়?

ফরহাদ: আধুনিক কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ মহৎ কবি, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দ কতটুকু? আপনি যদি বলেন আমার কবিতার প্রথম দিকে জীবনানন্দ দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়েছি কি না, সেক্ষেত্রে আমি বলবো, আমিও একজন আধুনিক কবি আকারে কবিতা লেখা শিখেছি, কিন্তু এই আধুনিকতা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চেয়েছি। কখনো কবিতাকে ভাঙচুর করেছি, কখনো আবার নেহাত পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট বানিয়ে দিয়েছি। সে যাই হোক, আমি তিরিশের দশক সম্পর্কে আগে বহু জায়গায় বলেছি যে তিরিশের দশক কেরানিদের দশক বলে মনে হয়েছে। কাব্যভাবনা এবং কবিতার আঙ্গিকের দিক থেকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ হয়েছে, পাশ্চাত্যের বিপরীতে মৌলিক কিছু করবার সাধনা তৈরি হয় নি। এই দেশের সাধারণ মানুষের ওপর নান্দনিক বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের জন্যই ভাষা আর ভঙ্গী অনুকরণ হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু বলুন কিংবা সুধীন্দ্রনাথ। সুধীন্দ্রনাথের ভাষা নির্দিষ্ট কিছু এলিটদের জন্য, সেই প্রেক্ষিতে সুধীন্দ্রনাথ ঠিক আছে, কিন্তু এটার কোনো ইম্প্যাক্ট তৈরি হয় নি বাংলা কবিতার কাব্য ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে। তিরিশের দশকের কবিদের আধুনিক কবিতা মাত্রই খারাপ তা বলছি না, বুদ্ধদেবের বোদলেয়ারের কবিতাও ভালোই। যদিও ওটা অনুবাদ নয় ওটা বরং ওনার নিজেরই কবিতা। কিন্তু তিরিশের যে প্রবণতা তা হলো কেরানি হওয়া, অর্থাৎ বিদেশী সাহিত্য এবং আদর্শ অনুকরণ করা। পাশ্চাত্য ভাব ও ভঙ্গী অনুকরণ করা। এর কারণ এরা ছোট একটা গোষ্ঠির জন্য লিখেছেন, নিজেদেরই বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তাদের যোগযোগ ছিল বিচ্ছিন্ন। নাই বললেই চলে।

জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতাও ওই একই বিচ্ছিন্নতা থেকেই আসছে। সেটা কিছুটা ভিন্ন কারণে। তাঁর মধ্যেই প্রথম আধুনিক বুর্জোয়া সার্বভৌম ‘আমি’কে আবিষ্কার করি। অন্যদের সঙ্গে তার তফাত হচ্ছে বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে যে ‘আমি’ বা ব্যক্তির উত্থান ঘটেছে, তার একটা ছাপ তার মধ্যে আছে। এমনকি আত্মহত্যাকে কাব্যিক ভাবে বোঝার ক্ষেত্রেও। কোন কারণ ছাড়াই ‘আমি’ বা স্বাধীন বা সার্বভৌম ‘ব্যক্তি’ আত্মহত্যা করতে পারে বা করে। এই ‘আমি’কে আমরা আগে চিনতাম না। তিনি চিনিয়েছেন। ঈশ্বর মৃত। তাই মানুষ একা, ঈশ্বর হারিয়ে একাকী মানুষ নিজের অর্থ হারিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথবা সার্বভৌম ব্যক্তি মানে যিনি ঈশ্বরকে অতিক্রম করে গিয়েছেন, কিন্তু এক আচ্ছন্ন ধূসরতার মধ্যে উপমা ও প্রতীকের জগতে ঈশ্বরের মৃত মুখই আবিষ্কার করছেন যেন। অন্যদের এই সাহস ছিল না। তিনি বরিশালের মানুষ। তখন গ্রাম ভাঙছে, বাংলাদেশ থেকে বাড়িঘর ছেড়ে লোকে কলকাতায় থাকতে যাচ্ছে, জীবিতের আশায়। কবিতায় তার ছাপ আসবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু তিরিশ সামগ্রিক ভাবে কোনো জগত তৈরি করতে পারে নি। তিরিশের দশকে কোনো দার্শনিক চিন্তা এবং পলিটিক্যাল চিন্তাও তৈরি হয় নাই। যা আছে সেটা মার্কসবাদী সাহিত্যে। কিন্তু দেখবেন তার মধ্যে তিরিশের কবিরা প্রবেশ করছেন না। বাংলাদেশ থেকে দেখলে তিরিশের দশকে সিরিয়াস ডিবেটটা হয়েছে বুদ্ধদেব বসু আর আবুল মনসুর আহমেদের সঙ্গে। সেখানে আবুল মনসুর আহমদ বুদ্ধদেব বসুর থেকে বৃহত্তর সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছেন। সমাজ এবং ইতিহাস সম্পর্কে তিরিশ অনেকাংশে বিমুখ। তাই তিরিশের দশক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফুটনোট ছাড়া কিছুই নয়।

অতনু: আমি নির্দিষ্ট করে জীবনানন্দের কথা যদি জানতে চাই। সেক্ষেত্রে ধরেন তিনি বরিশাল থেকে কলকাতায় গেলেন, সেখানে তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর সময়ের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, আন্তজার্তিক রাজনীতি, পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন শিল্প আন্দোলন ও শিল্পরাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব— এসবের মধ্যে প্রভাব পড়ছে তাঁর ওপর আবার এসবের বাইরেও জীবনানন্দের তাঁর নিজস্ব জগত, যা এই বাংলার তা খুব স্পষ্টভাবেই এসেছে, মোটিফ আকারে, আবহ হিশাবে, তো আমি জানতে চাইছি জীবনানন্দ কি তাঁর ইমিডিয়েট পূর্বসূরী ও তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে কাব্যজগত থেকে ভাষার দিক থেকে বেরিয়ে যেতে পারেননি?

ফরহাদ: – হ্যাঁ আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। জীবনানন্দ বাকিদের থেকে আলাদা, কারণ, আমি খুব পজিটিভ আকারেই জীবনানন্দকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বুর্জোয়া কবি বলবো। বুর্জোয়া ব্যক্তিতন্ত্রের যে অমোঘ পরিণতি তা একমাত্র জীবনানন্দ টের পেয়েছেন। স্ত্রীও পাশে ঘুমায়ে ছিল, শিশুটিও ছিল, কিন্তু সে দড়ি হাতে বেরিয়ে গেল আত্মহত্যার জন্য…আত্মহত্যা করাটা তার ইচ্ছা, কিন্তু এমনিতে আত্মহত্যার কোনো কারণ নাই। বুর্জোয়া ব্যক্তিতন্ত্রের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার আবির্ভাব ছাড়া এই কবিতা লেখা যেত না। জীবনানন্দের কীর্তি হোল তাঁর কবিতায় ইচ্ছার আত্মঘাতী শক্তির স্বাদ তিনি আমাদের দিতে পেরেছেন।

অতনু: হ্যাঁ তবু সে দেখিলো কোন ভূত

ফরহাদ: এই ভূতটাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভূত। এই জায়গায় সোশিও-পলিটিক্যাল অর্থে জীবনানন্দ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু অন্যরা সিম্পল পেটিবুর্জোয়া। বিষ্ণু দে বলেন কিংবা সুধীন্দ্রনাথ। বুদ্ধদেব রোম্যান্টিক। কিন্তু সাহিত্যে তার কন্ট্রিবিউশনটা কী? আগেই বললাম বোদলেয়ারের অনুবাদ বুদ্ধদেব বসুর নিজের কবিতাই। কিন্তু থিমটা নিজের নয়। তাঁর মনে হয়েছে বোদলেয়ার ফরাসী সাহিত্যের আধুনিকতার গুরুত্বপূর্ণ কবি। ঠিক আছে সেটা। কিন্তু কলকাতা তো ফ্রান্সের প্যারী নয়। বোদলেয়ার মাথার চুল কামাইয়া, সবুজ রঙ লাগায়ে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, বেশ্যাপাড়ায় ঘুরেছে… কলকাতার কবিরা নকল করতে গেছে ঠিকই কিন্তু কিছু তো করে উঠতে পারে নি। আপনি দেখুন তিরিশের দশকের এই কবিরা তরুণ সমাজকে কীভাবে নষ্ট করেছে, তারা যেভাবে কবিদের জীবনের ছবি হাজির করেছে যার পরিণতিতে পরে ‘হাঙরি জেনারেশন’ ইত্যাদি এসেছে।

আমি কোনো নৈতিক সমালোচনা করছি না, কিন্তু এইটাকে যেভাবে ফিলোসফাইজ করা হয়েছে, আর কিছু হয় নি, তরুণ প্রজন্ম নষ্ট হয়েছে। নৈতিক অর্থে নয়, কাব্য বা কবি সম্পর্কে তাদের ধারণা সংকীর্ণ খাদে পড়ে গিয়েছে। এর প্রভাবটা খারাপভাবে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সমস্যাটা হলো তিরিশের কাব্যচর্চা ও তার প্রভাবে সুনীল-শক্তিদের জীবনাচার, কৃত্তিবাস গোষ্ঠির জীবনযাপন। এরপরের কবিরা এইসবকেই খামাখা রোমান্টিসাইজ করেছে। কিংবা তারপর এখানে রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণদের কথাই ধরুন। তরুণদের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। মদ খাওয়া বা ওই ধরনের জীবনযাপন নিয়ে এখানে আমি নৈতিক তর্ক করব না। বুর্জোয়া কালপর্বে জীবনাচার যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু ঐ জীবনাচারের মধ্যে কবি ও কাব্য সম্পর্কে অনুমানও কাজ করে। কিন্তু এটাকেই কবি হওয়ার অপরিহার্য দিক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতাটা ভয়ঙ্কর। এর ফলে কবিতার ব্যাপারটা লঘু হয়েছে। আমি শুরুতে যে বলেছিলাম কবি আর নবীর জীবন এক। কিন্তু এটা আর রইলো না। কবিতাকে আপনি নীচের দিকে নামিয়েছেন। ওপরে তোলেন নাই। কবিতাকে নবীর জায়গায় বা অলি, আউলিয়ার জায়গায় তো আধুনিক কবিতা তুলল না। কবিতাকে নামানো হয়েছে যে জায়গায় সেটা কবিতা সম্পর্কে ভুল ধারণা সমাজে তৈরি করে দিয়েছে। বিপরীতে কবিতাকে কারা অলি, আউলিয়ার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন? নিয়ে যাচ্ছেন লালন সাঁই, জালাল উদ্দিন, বিজয় সরকার, রাধারমণ, শরত গোঁসাই। বা রামকৃষ্ণের কথা নিয়ে তৈরি হওয়া কথামৃতের কথাই ধরুন। হুঁশে আসার পর তিনি বলতেন মানুষ কি কম গা! মানে মানুষ কি কম কিছু? তাঁর মতো সরল করে গভীর কথা কে বলতে পারতেন? কমলকুমারের রামকৃষ্ণের ব্যাপারে কেন এত আগ্রহ ছিল? আগ্রহটা এই কারণেই। আর তাই কমলকুমারই এক অর্থে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সুপার্ব কবি, শুধু ভাষাশৈলীর জন্যে বলছি না তাঁর থিমের জায়গা থেকে বলছি। তাঁর ভাষাশৈলির আধুনিকতা আপনাকে বিভ্রান্ত করবে, কার তিনি তো আধুনিকতার লোক ছিলেন না। আগাগোড়া আধুনিকতা বিরোধী মানুষ। পশ্চিমবঙ্গে কাব্যের স্ট্রং ইতিহাস ছিল। কীর্তনের ক্ষেত্রেই ধরুন। কিন্তু এটা ইগনোর্ড হয়েছে। যেভাবে সুকুমার সেনের মতো বাঙালি হিন্দু ঐতিহাসিকরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বাংলা সাহিত্য থেকে ইসলামকে আলাদা করার চেষ্টা করেছেন।

আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে! আমি তাহলে শ্রী শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথাই বলব। তিনি চৈতন্য চরিতামৃতে বায়োগ্রাফি, ফিলোসফি এবং পোয়েট্রি- এই তিনটে একসঙ্গে করেছেন। এর সঙ্গে পুরান ও ইতিহাসও যোগ করতে পারেন। এটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ভাবেন। এটা আধুনিক কালের কোনো লোকের পক্ষে করা দূরের কথা, ভাবতে পারাও অসম্ভব। কিংবা সৈয়দ সুলতানের কথাই ধরুন। বইয়ের নাম ‘জ্ঞানচৌতিশা’। চৌতিশা হলো পয়ার। সেখানে তিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে বলছেন…

অতনু: : কমলকুমার সম্পর্কে আপনার বাকি সব কথার সঙ্গে এক মত, কিন্তু উনি তো সুনীল-শক্তি-উৎপলদের লাইফস্টাইলের ক্ষেত্রে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। ওদের নিয়ে কলকাতার বাংলা মদের বিখ্যাত শুঁড়িখানা খালাসিটোলায় মদ খেতে যেতেন কমলকুমার… এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার!

ফরহাদ: না না, এটা কেবলমাত্র বন্ধুত্বের সম্পর্কের কারণে। জীবনযাপন আর জীবন বোধের ফারাক আলাদা। শিব গাঁজা খান, তাই বলে তিনি গাঁজাখোর না। শিব শিবই। এইটার সঙ্গে জীবনবোধের সম্পর্ক নাই। আমিও নির্মলেন্দু গুণ আর রফিক আজাদদের সঙ্গে শুঁড়িখানায় গেছি, নির্মলেন্দুকে কাঁধে করে নিয়ে ফিরেছি। মাতাল রফিক আজাদকে প্রায় রোজই মাহবুব আলি ইন্সটিটিউট থেকে কাঁধে নিয়ে ফিরতে হয়েছে। বমি করতে করতে রফিক আজাদ আমার সঙ্গে ফিরেছে। এটা তো আলাদা ব্যাপার। এটা তো সঙ্গে পড়ে যাওয়া! সমসামিয়কতার ফল। এর জন্য আলাদা ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে … তা বলে তো রফিক, নিমর্লেন্দু আর আমার কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প বিষয়ে অবস্থান এক জায়গায় নয়।

অতনু: ‘খোকন এবং প্রতিপুরুষ’, ‘ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি’, এবং ‘আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের মুখোমুখি’- এই কাব্যগ্রন্থগুলি এবং তার বেশ কিছুটা পরে ‘এবাদতনামা’। প্রথমগুলির যাত্রাপথ থেকে ‘এবাদতনামা’য় আসার মাঝে কি দার্শনিক যোগসূত্র হিসেবে ‘বৃক্ষ: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক’ ও ‘মেঘ-মেশিনের সঙ্গীত’ বইগুলোকে ধরা যেতে পারে?

ফরহাদ: হ্যাঁ এটা বলতেই পারেন। আপনি বোধহয় ট্রানজিশনের কথা বলছেন। ‘

অতনু: জ্বী। আপনি ওই ট্রানজিশনটা নিয়ে বলেন। ‘এবাদতনামা’ থেকে আপনার কবিতার ভাবের ক্ষেত্রে যেমন বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তেমনই ভাষার ক্ষেত্রেও বাঁকবদল ঘটেছে। আপনার প্রথম তিনটে কাব্যগ্রন্থের পর ক্রমে আপনি যখন ‘এবাদতনামা’য় এলেন সেই রূপান্তরের মধ্যবর্তী স্তর হিশাবে ‘বৃক্ষ: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক’ ও ‘মেঘ-মেশিনের সঙ্গীত’ বইগুলোর কথা বলছি আর কী!

ফরহাদ : ‘খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ’, ‘ত্রিভঙ্গের তিনটি জ্যামিতি’, এবং ‘আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে’ একটা কালপর্ব। মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইমপ্যাক্ট রয়েছে, মাওবাদী রাজনীতি বা নকশালবাড়ির রাজনীতির ছাপও রয়েছে। আমাদের জেনারেশনের যে সঙ্কটগুলো, সেগুলো পাবেন। ‘খোকন এবং তার প্রতিপুরুষ’-এর মধ্যে বলতে চাইছিলাম আমার ভেতরকার ‘খোকন’ তো বিপ্লবী হতে চায় কিন্তু ঘর থেকে বের হতে চায় না। বাংলাদেশের পেটিবুর্জোয়া ক্লাসের এইটাই তো সঙ্কট। তো যাইহোক এই বইগুলোর পরে মেঘ মেশিনের সংগীত যখন লিখছি তখন এসব থেকে বিরতি নিয়ে আমি ফের কবিতায় প্রবেশ করছি। আর বৃক্ষটাও দার্শনিক জার্নি। যদিও ওই বইটা আসলে অসমাপ্ত। আরও লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোনো একটা কারণে আগেভাগেই বের করেছিলাম। কেন ওইটা বের করেছিলাম মনে নেই। যাইহোক…

আর ‘এবাদতনামা’র হিস্ট্রিটা একদম আলাদা। তখন তো চারপাশে ইসলামোফোবিয়া হাজির হয়েছে…

অতনু: আমি যেটা বলতে চাইছি, ‘বৃক্ষ: মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ক কবিতা’ বইটতে বৃক্ষ, প্রকৃতি, আপনার মাটি, আপনার ভাষা, পরম্পরা এগুলো স্পষ্টভাবে হাজির হচ্ছে। আর সেই অনুযায়ী কাব্য ভাষাতেও বদল আসছে- আর এটা পূর্ণতা পাচ্ছে ‘এবাদতনামা’য়। তার সঙ্গে ইসলাম হাজির হচ্ছে। ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে আপনার অবস্থান তৈরি হচ্ছে। শুধু ইসলাম নয়, তার পাশাপাশি সনাতন পরম্পরা ও তার ভাববৈচিত্রের জগত ইসলামের সঙ্গে হাজির হচ্ছে। এবং ভাবান্দোলন কেন্দ্রিক আজকের যে রাজনৈতিক অবস্থান আপনার, এইটাকে বোধহয় কাব্যভাষার জায়গা থেকে ধারণ করে আছে এবাদতনামা। কী বলেন?

ফরহাদ: হুম। ঠিক ধরেছেন। এবাদতনামা একটা পলিটিক্যাল প্রোটেস্টও। রাজনৈতিক প্রতিবাদের জায়গা থেকেই ‘এবাদতনামা’ নামটা। আর এটা আমি সাহসের সঙ্গেই করতে পেরেছি। এই বইটা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত কবিতার বই। এই বইটা আমি যাদের কাছে পোঁছাতে চেয়েছি, তাদের সকলের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। যাদের কাছে বইটা গেছে, তাদের অনেকেই এর আগে চৈতন্যের ব্যাপারে জানতো না। রামকৃষ্ণকে চিনতো না। কিন্তু তারা দেখলো একজন বাঙালি মুসলমান তার নিজের জায়গা থেকেই এসব নিয়ে ভাবতে পারে, লিখতে পারে।

‘এবাদতনামা’ দুটি কাজ করতে পেরেছে, প্রথমত ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলতে পেরেছে এবং বাঙালি মুসলমানের জায়গাটা রিক্লেইম করতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত বাঙালি কালচারকে ধরে রাখতে পেরেছে। মনে রাখবেন, আমি বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে বাস করি। তাই আমার অবশ্যই একটা সাধনা রয়েছে, যার লক্ষ্য বাংলাভাষীদের মধ্যে ঐক্য। কিন্তু সেটা জাতিবাদী অর্থে নয়। পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে নানারকম বৈচিত্র আছে আবার তার থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা একটু আলাদা হতে পারে, অসমের বাংলা ভাষা আরেকটু আলাদা হতে পারে কিংবা ত্রিপুরার বাংলা ভাষা… বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাংলা ভাষা আরেকটু অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু এই ফারাক সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে শিকড় — মান্রে ভাষা সূত্রে তো মিল আছে। প্রাকৃত, মাগধী হয়ে যে বাংলা ভাষা সেই ভাষা তো আমাদের সবার। আমি এই বৃহৎ বাংলা ও বাংলা ভাষার সবটাকেই ধারণ করি। সম্ভব হলে বাঙালি মুসলমান বা শেখের ছাওয়াল ‘অপার ভারতবর্ষ’কেও ধারণ করতে চায়। এবং এটাই আমার পোয়েটিক সাম্রাজ্য বিস্তার, আমার ফিলোসফিক্যাল ও পোলিটিক্যাল অবস্থানকে ধরে রেখেছে। কারণ কোঠাও নিশ্চয়ই একটা ঐক্তান আছে, ঐক্য আছে, যা মাই খুঁজে পেতে চাই।

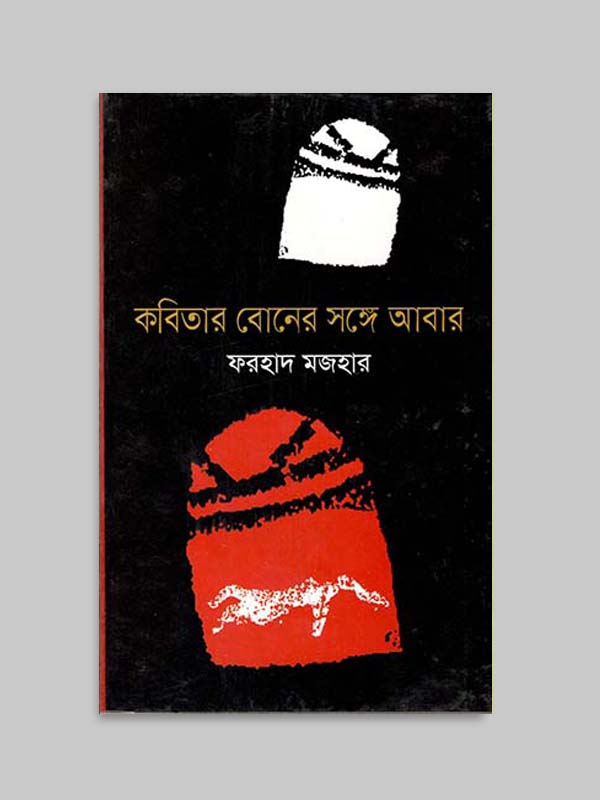

অতনু: এই জায়গাটারই এক্সটেনশন ‘দরদী বকুল’, ‘কবিতার দুই বোন’ এবং সবশেষে ‘সদরুদ্দীন’।

ফরহাদ: হ্যাঁ ‘সদরুদ্দীন’-এর কথায় পরে আসছি। আমি এইটুকু বলতে পারি, আমি এই কাজগুলোতে যা করেছি, তা বাংলাভাষায় আমার সমসাময়িক অন্য কোনো কবির পক্ষে করা অসম্ভব। আমি জোর গলায় এটা বলতে পারি। আপনি বোধহয় আমার ‘অকস্মাৎ রপ্তানিমুখী নারীমেশিন’ নামক কবিতার বইটা পড়েন নি, তাই না?

অতনু: আপনার কবিতার বইগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই আমার পড়া। বাট এইটা পড়া হয় নি।

ফরহাদ: আপনি এটা একবার বলছিলেন, মনে পড়েছে। ওই বইটা পড়ে দেখবেন। এক্সপোর্ট নির্ভর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেন যখন আসে, তখন নারী শ্রমিকদের নিয়ে নেওয়া হয়। ওই বইটিতে বইয়ের নামের যে কবিতাটা ওইটা ডেভলপমেন্টের রাজনীতির একটা কাব্যিক সামারি বলতে পারেন। কিন্তু এই কবিতার বইটিকে এখানে ইগনোর করা হয়েছে। আপনি যে এই উন্নয়নমূলক অর্থনীতিকে বিষয় করে সিরিয়াস একটা কবিতার বই লিখতে পারেন, সেটা তো চাট্টিখানি কথা নয়, তাই না! আপনি শক্তি পড়েন, উৎপল পড়েন, আল মাহমুদ পড়েন, শামসুর রাহমান পড়েন, কিন্তু তাদের মধ্যে এই শক্তি নাই এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে একটা কবিতার বই লেখার মতো। এবং লেখার ভাষাও নাই। এসব ক্ষেত্রে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি।

অতনু: ‘সদরুদ্দীন’-এর পর আপনি কী লিখছেন? মানে কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রে বলছি

ফরহাদ: আপনি লক্ষ্য করবেন, আমি থিমেটিক আকারে কবিতার বইগুলো লিখি। অ্যান্থোলজি আকারে নয়। এই ক্ষেত্রে আমায় সহায়তা করেছে দর্শনচর্চা। আমি বেসিক্যালি ফিলোজফির লোক। ফলে কবিতা আমার কাছে পোয়েটিক্যাল থিম ও ফিলোজফিক্যাল থিম আকারে একসঙ্গে এসেছে। ‘এবাদতনামা’ই বলেন, ‘অকস্মাৎ রপ্তানিমুখী নারীমেশিন’ই বলেন কিংবা ‘সদরুদ্দীন’… যেমন ‘‘শিবানী বন্দনা’’, ওখানেও ফিলোজফি আর পোয়েট্রি একসঙ্গে এসেছে। এবং এটা পলিটিক্যাল ব্যাপারও। তাই আমায় শিবকে নিয়ে, শিবানীকে নিয়ে পড়তে হচ্ছে। এর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসবে। ‘যাই হোক আমি ঠিক করেছি এবার নতুন করে ‘বিদ্যাসুন্দর’টা রি-রাইট করবো। বাংলার দুজন বড় কবি ‘বিদ্যাসুন্দর’ নিয়ে লিখেছেন। আমিও সায়েন্স ফিকশনের মতো করে কবিতা আকারে এটা নতুন করে লিখবো। যদি পারি, তাহলে বিদ্যাসুন্দরে নন্দনতত্ত্ব ও জ্ঞানচর্চার যে বিরোধ, সেটা আসবে। বিদ্যা, সে তো জ্ঞানী মেয়ে। আর সুন্দর হচ্ছে সৌন্দর্য। হ্যান্ডসাম। বিদ্যা তার প্রেমে পড়েছে। এই থিমটা খুবই আকর্ষণীয়। আমার আগের বড় বড় কবিরা কেন বিদ্যাসুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁদের সেই যুক্তিটা আমি বুঝি। রামপ্রসাদের মতো ভক্ত বিদ্যাসুন্দর লিখেছেন, কেননা তাঁকে স্পর্শ করেছে। আমার লেখাতেও সেক্সুয়ালিটি আসবে। তবে সেটা ফিলোজফি আকারে, ভারতচন্দ্রের মতো করে নয়। আমি একটু প্রাচীনপন্থী বলতে পারেন।

অতনু: হাহা! ইহা মোটেও প্রাচীনপন্থা নহে।

ফরহাদ: ‘এবাদতনামা’ লেখার কারণ যত না ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই, তার চেয়ে অনেক বেশি আমার অঞ্চলের মানুষকে এনগেইজ করা, একটা যোগসূত্র তৈরি করা, আর আধুনিক কবিতার যে বিচ্ছিন্নতা— এখান থেকে বেরিয়ে আসা। এবাদতনামার সবচেয়ে বড় সাফল্যের একটা ঘটনাবলি। একদিন ভোরবেলা আমার বাসার লোকজন আমায় বললো এক হুজুর এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে। আমি ভাবলাম, খাইসে, এই বোধহয় আমায় মুর্তাদ টুর্টাদ বলবে ‘এবাদতনামা’ লিখেছি বলে। তো আমি নীচে গিয়ে তার সাথে দেখা করলাম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমিই ফরহাদ মজহার কি না। তারপর ওপরে এলেন। আমি তাকে এটা ওটা নানা কিছু বলি। তিনি এবার ‘এবাদতনামা’র কথা বললেন। আমি ভাবলাম এবার বুঝি আমার কপালে দুঃখ আছে। উনি বললেন যে বইটা উনি পড়েছেন। আমি বললাম, মানে ওই বইতে নবী সম্পর্কে কিছু কথা আছে, খাদিজা সম্পর্কে কথা আছে, এগুলো দেখেছেন? কেমন লেগেছে? তিনি মুচকি হাসতে লাগলেন। এরপর তিনি যেটা বললেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। উনি বললেন। হ্যাঁ পড়েছি। পড়ে মনে হয়েছে ছেলেটা দুষ্ট। কিন্তু আমাদেরই ছেলে। ওনার আমাকে দুষ্ট মনে হয়েছে ঠিক কথা। কিন্তু মনে হয়েছে আমি ওনাদেরই সন্তান। আমি এটাই চেয়েছি, সকলকে এনগেইজ করতে চেয়েছি। ওই কথাটা আমি জীবনে ভুলবো না। ওই কথাটা মনে পড়লে আমার চোখে পানি চলে আসে। দেখুন, তার আগে অনেকে বলেছে ‘এবাদতনামা’য় এমন অনেক কবিতা আছে যা পড়লে নাকি মোল্লারা আমায় এই করে দেবে সেই করে দেবে, ইত্যাদি। আমি কবিতা হাতে মানুষের হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করতে চাই। মানুষের কাছ থেকে আলাদা হতে চাই না।

“জীবনানন্দ বাকিদের থেকে আলাদা, কারণ, আমি খুব পজিটিভ আকারেই জীবনানন্দকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বুর্জোয়া কবি বলবো। বুর্জোয়া ব্যক্তিতন্ত্রের যে অমোঘ পরিণতি তা একমাত্র জীবনানন্দ টের পেয়েছেন। স্ত্রীও পাশে ঘুমায়ে ছিল, শিশুটিও ছিল, কিন্তু সে দড়ি হাতে বেরিয়ে গেল আত্মহত্যার জন্য…আত্মহত্যা করাটা তার ইচ্ছা, কিন্তু এমনিতে আত্মহত্যার কোনো কারণ নাই। বুর্জোয়া ব্যক্তিতন্ত্রের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার আবির্ভাব ছাড়া এই কবিতা লেখা যেত না। জীবনানন্দের কীর্তি হোল তাঁর কবিতায় ইচ্ছার আত্মঘাতী শক্তির স্বাদ তিনি আমাদের দিতে পেরেছেন…”

অতনু: এযাবতকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় বাংলার কবিতা যেভাবে পশ্চিমা আধুনিকতার উত্তরাধিকার বহন করেছে, ‘এবাদতনামা’র ভাষার ক্ষেত্রে কি আপনি আমাদের ভাষার ইতিহাসচেতনাকেও ধারণ করতে চেয়েছেন?

ফরহাদ: ভাষার প্রশ্নটা কবিতার প্রসঙ্গে অনেক গভীর। সেই প্রসঙ্গে আসবো। কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যাপারে আলাপ করতে গিয়ে আমরা থিম নিয়ে কথা বলি। সেই ব্যাপারেও বলবো। আমার সমস্ত কবিতার মধ্যে কাব্যচর্চার একটা বিষয় আছে, সেটা তার ভাষা, প্রতীক, ইমেজ, ইশারা, মূর্ছনা— এর মধ্যে রয়ে গেছে… সে বিষয়েও বলা যাবে। কিন্তু এবাদতনামা যা করতে চেয়েছিল, সেটা হচ্ছে, বাংলা ভাষার মধ্যে সজ্ঞানে যে আরবী-ফার্সিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বাঙালি মুসলমানকে বোঝানো হয়েছিল যে তোমার থিম বাংলা সাহিত্যের বিষয় নয়। তোমার জগতটা বাঙালির জগৎ নয়। বাঙালির জগত মানে যেন কেবলমাত্র বাঙালি বর্ণহিন্দুর জগত। দ্বিতীয়ত আরো একটা প্রোটেস্ট ছিল যেটা নাম কবিতায় লেখা ছিল, সেটা এই যে নাস্তিক তো অনেকেই আছে। বুর্জোয়াও তো নাস্তিক, তাহলে নাস্তিক বলতেই কেবলমাত্র কমিউনিস্টদের দিকে আঙুল দেখানো হবে কেন? আমিও তো কমিউনিস্ট। আমি যদি নাস্তিক হয়ে থাকি, আমি তো মানুষকে ভালোবাসি বলেই নাস্তিক হয়েছি। আমি যদি বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাহলে তো এখানকার মানুষের চিন্তা, চেতনা, ভাব— এসবের সঙ্গে জড়াজড়ি করেই থাকতে চাই। আমি তখন তাই আল্লাহকে বলতেছি, যে হ্যাঁ আমি নাস্তিক। কিন্তু আমি তো স্পুটনিক নিয়ে আকাশে খুঁজতে যাই নাই যে তুমি আছো কি নেই। আমি মানুষকে ভালোবাসি, মানুষ যেহেতু ধর্ম করে, তাই আমি ধর্মকেও ভালোবাসি। আমার সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নাই। এখান থেকেই উৎসর্গপত্রের কবিতাটা শুরু হয়েছিল। এবং এটা ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সিরিয়াস একটা প্রতিবাদ।

দ্বিতীয়ত ওখানেই আমি থেমে থাকি নি। পাশাপাশি পুরো বাংলার অন্য সকল ভাব, যে সনাতন ধারায় আমি বিলং করি, এটাকেও আমি নিয়ে এসেছি। রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, নিত্যানন্দ তাঁদেরকে কবিতায় নিয়ে এসেছি। কালীর কথা বলেছি। বলেছি, ‘হিন্দু কবে ভুলে গেছে, যবন এশেকে বলে ‘তারা’। হিন্দুর ভুলে যাবার কথা নয়, কিন্তু ভুলে গিয়েছে, তারার কথা ভুলে গেছে। কালীর কথা ভুলে গেছে। হিন্দু তো কিছুই জানে না কালীর সম্পর্কে। কালীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তো এখানে দুর্গাকে আনা হয়েছে। দুর্গা তো বাংলার দেবী নয়। কালী বাংলার। ফলে বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে সনাতন ধারার বড়রকম ছেদ ঘটেছে। ফলে আমাকে বলতে হয়েছে যে আমি এই ধারার লোক। আমি বাঙালি মুসলমান বটে, কিন্তু আমি এই সনাতন ধারাকে নিজের মধ্যে ধারণ করি। বাংলার যে রাজনৈতিক তর্ক কাব্য সংক্রান্ত, ভাব সংক্রান্ত, ইতিহাস সংক্রান্ত এটাকে এনেছি। এটা করতে গিয়েই আমি বাংলার মধ্যে থাকা আরবী-ফার্সিকে রিক্লেইম করেছি, ভাবগত জায়গা থেকে।

শুধু ভাবগতই বা কেন, এসব শব্দ তো আসলেই থাকা দরকার। শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও। গোটা বাংলার ভাষার ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গে যারা বড় লেখক তাদের লেখায় বাংলার অন্দরে থাকা আরবী-ফার্সি নাই কেন? না থাকাটাই তো সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ। বাঙালি মুসলমান কি বাংলার অন্তর্গত নয়? তাহলে তার ভাষা কেন বাংলা ভাষার অন্তর্গত হিশাবে বিবেচিত হবে না? আপনারা খালা অর্থ জানবেন না, ফুফু অর্থ জানবেন না, আপনি আমাদের নাম বিকৃত করে লিখবেন— এটা তো বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না! আর এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে অজ্ঞতা ছিল, সেই ব্যাপারেও একটা প্রতিবাদ হাজির হয়েছিল এবাদতনামায়। এর যে পজিটিভ পরিণতি, সেটা হচ্ছে বাংলাভাষীদের একত্রিত করার একটা প্রয়াস… বাংলাভাষীদের যে একত্রিত করতে চায়, সে তো দেখবেই বাঙালি মুসলমান কোথায় কোথায় আহত হয়েছে, কলোনিয়াল সময়ে যে ভেদগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলো আমলে আনবেই। আর এটা তো হিন্দুর দোষ নয়, এমন নয় তো যে সে ইচ্ছাকৃত এটা করেছে।

ব্যাপারটা হলো আমরা ঔপনিনেশিক আমলের সাংস্কৃতিক লিজ্যাসিগুলো ধারণ করে আছি, এটাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট হলো এই লিজাস্যিকে কাটিয়ে ওঠা। যে হারামজাদা বাংলা থেকে আরবি-ফার্সী বাদ দিতে চায় সে বেসিক্যালি কলোনিয়াল লোক, গোলামের বাচ্চা… আমার কাছে তো সংস্কৃতও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা এসেছে, এটা তাই আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমি তো এর থেকেও বিযুক্ত হতে চাই না। সেটাও আমারই ইতিহাস

অতনু: ধর্ম, ভাষার ইতিহাস, সংস্কৃতি, বাংলার দর্শনচর্চা- এগুলো থেকে এবাদতনামা ও তার রাজনীতির যে অভিমুখ তৈরি হয়েছে, তারই পরিণতিতে কি সদরুদ্দীন বইটি?

ফরহাদ: হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু তাকে আমি রাজনৈতিক বিপ্লবী বা জীবনদেবতা করি নি। সদরুদ্দীন বাংলায় ‘ধর্মের সেনাপতি’। আমার সংস্কৃতিতে ধর্মের যে মানে, আর পাশ্চাত্যে রিলিজিয়নের অর্থ এক নয়। ধর্ম মানে আমার স্বভাব। এই দেশের ভূগোল, ভাষা, আচার, লোকাচার— এই সমস্তটা নিয়েই আমার স্বভাব। আমি শুধু ইসলাম নিয়ে ভাবি না। আমি এই গোটা পূর্বদেশে একটা বৃহত্তর কমিউনিটির স্বপ্ন দেখি। আমি একটা ভাষার মধ্যে বাস করি, ভাষার মধ্যে বাঁচি। এবং স্পষ্ট করেই বলি যে আমি আরব নই, আমি ইরানি নয়, আমি তুরানি নয়, আমি পাঠান না, আমি বাঙালি। বাংলা আমার ভাষা।

আমি আরেকটা জিনিসে জোর দিচ্ছি, কলোনিয়াল পিরিয়ডে বাংলাভাষীদের বা বাঙালীদের বিভক্ত করার যে ঔপনিবেশিক কাজটা হয়েছে, সেটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি করেছে। এবং এখন যে পুঁজিতান্ত্রিক গোলকায়ন বা গ্লোবালাইজেশনটা চলছে এবং সেখানে পৃথিবীব্যাপি যে রি-কনফিগারেশন বা নতুন পুনর্গঠন, নতুন করে নিজেদেরকে নিয়ে ভাবা — সেক্ষেত্রে বাংলাভাষীদের ভাবতে হবে যে বাংলা ভাষা, তার সংস্কৃতি, তার ভূগোল এবং তার স্বভাব, যেটাকে বাংলা ভাষায় আমরা ‘ধর্ম’ বলি, এইসবগুলোকে নিয়েই সে তৈরি। এটা একদিকে প্রাকৃতিক, আরেক দিকে একটা হিস্টোরিক্যাল প্রসেস বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াও বটে। একই সঙ্গে এই প্রক্রিয়া তৈরি হয়, মানুষই তার কর্তা, কারণ মানুষ ভাষাসম্পন্ন জীব। সে ভাষায় বাস করে এবং ভাষাকে ব্যবহার করে এবং ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সে কথা বলে। ফলে এর মধ্যে দিয়ে যে কমিউনিটি গড়ে ওঠে, এটা শক্তিশালী একটা প্রক্রিয়া, এটা স্বাভাবিক কমিউনিটি। মানে মানুষ তার ধর্মসহ, স্বভাবসহ বিকশিত হয়ে চলেছে।। আমি তো এটা মনে করি। আর আমার লেখার মধ্যে যদি কোনো সন্নিহিত স্বপ্ন থেকে থাকে সেটা হোলো বাংলাভাষীরা বা বাঙালীরা একদিন বুঝবে যে ভাষায় বাস করা এবং করতে পারার ব্যাপারটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার মধ্য দিয়েই সকলকে একত্রিত করবার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। সেটা না হলে সমাজ সামনে এগোতে পারবে না, বৃহত্তর সমাজ গড়তে পারে না। অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রচনাও আমার নিজ ভাষার মধ্য দিয়েই হয়। এবং যখনই বাংলাভাষীরা তাদের কলোনিয়াল লিজ্যাসি বাদ দিয়ে একত্রিত হতে পারবে, তখন এই পুঁজিতান্ত্রিক গোলকায়নের বর্তমান পর্বে তারা একটা শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারবে, এগিয়ে যাবে দ্রুত গতিতে। কারণ বাংলা ভাষা একটা শক্তিশালী ভাষা। বাংলা সাহিত্য অন্য সাহিত্যের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী। বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চা বা জ্ঞানচর্চা বা প্রজ্ঞাচর্চা যথেষ্ট একটা শক্তিশালী জায়গায় দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের একজন তরুণ কবিকেও দেখাতে হবে যে বাংলাভাষা ভাবচর্চার ক্ষেত্রে খুব শক্তিশালী। ভাব নাই তও আঙ্গিকের ভড়ং মেরে কাজ হবে না। তরুণ কবিদের খুব নিষ্ঠার অভাব, কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে। তাঁরা মনে করেন, কবিতা খুব সহজ ব্যাপার, লিখলেই হলো… ভাষাকে ভালোবেসে, তার মধ্যে প্রবেশ করে নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্যচর্চা করতে হবে। বাংলা ভাষা নিয়ে নানা কিছু লিখতে হবে। ভাষার মধ্যে ডুবে যেতে হবে। বাংলা ভাষার স্ফূরণ আমরা যত ঘটাতে পারবো, ততবেশি ঐক্যের জায়গা তৈরি হবে।

অতনু: তার মানে, বাংলা ভাষায় আধুনিকতা ও ঔপনিবেশকতার যে কুপ্রভাব পড়েছে, তার থেকে ভাষাকে মুক্ত করতে প্রথমে ‘এবাদতনামা’ ও পরে ‘সদরুদ্দীন’- রাজনৈতিক প্রকল্পের জায়গা থেকে কাব্য হিসেবে হাজির হয়েছে?

ফরহাদ: হ্যাঁ তা তো বটেই। কিন্তু এটা যে খুব প্ল্যান করে করেছি তা নয়। আমি তো কবি হিসেবে কথা বলছি। একটা প্রতিরোধের জায়গা থেকে। সব কুফল বা কুপ্রভাব কিনা সেটাও প্রতিরোধের জায়গা থেকেই বিচার্য। মোদ্দা কথা হচ্ছে কবি তার নিজের অজান্তেই কাজগুলো করে যায়, এটা একটা প্রক্রিয়া। কবিদের কাজ অ্যান্টিসিপেট করা। কবি আগে থেকে সব কিছু দেখে ফেলে। কবি দেখে ফেলতে পারে তার কাব্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। দেখে ফ্যাকে তার কাজের মাধ্যমেই। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আমার কবিতার যদি কোনো গুরুত্ব থেকে থাকে তবে তা অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টির। দূরকে দেখবার আন্তরিক শক্তি। আগে থেকে আমি তো জানি না বৃহৎ বাংলার ইতিহাস কী হবে, কিন্তু আগে থেকে ইতিহাস দেখার যে অন্তর্দৃষ্টি তা আমার কাব্যচর্চার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে, এটা আমার কাছে আনন্দের। পুলকের। কিন্তু এটা অসচেতনভাবেই হয়েছে, আমি সজ্ঞানে করি নি, বরং ব্যাখ্যা করেতে গিয়ে সজ্ঞান হচ্ছি। আগে থেকে ভবিষ্যত দেখার বিষয়টা কাব্য আমায় দিয়ে করিয়ে নিয়েছে।

আমার একটা বড় স্বপ্ন কালীকে নিয়ে কাল ও মহাকালের যে নোশন বা ধারনা আর কার্ল মার্কসের উৎপাদনের সংক্রান্ত ধারনা এই দুইয়ের মিল ও অমিল নিয়ে আমি কিছু লিখি। এই দুটো নিয়ে ফিলোজফিক্যাল একটা ব্যাপার তৈরি করি। সেটা আমার ফিলোজফিক্যাল কাজ হবে। আমি শাক্ত নই। আমি ভক্তিধারার মানুষ। রামপ্রসাদকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু আমি কমলাকান্তের ভক্ত। তাঁর ভক্তিভাব আমায় থতমত খাইয়ে দেয়। আমি তো সেই কবি, কমলাকান্তের কাছে গিয়ে যার নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়। আমি যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ পড়ি, তখন আমাকে শরমে লজ্জায় মরে যেতে হয়। সৈয়দ সুলতান বা আলাওলের কথাও একই ভাবে বলতে পারি। এদের কাছে আমি তো তুচ্ছ। বাংলা সাহিত্যে এই যে বড় বড় ঘটনাগুলো, এগুলো তরুণদের কাছ থেকে একদম আড়াল করে ফেলেছে এই তথাকথিত আধুনিকতা।

বাংলা আধুনিক কবিতা মানেই তো অনুবাদ কবিতা। এটা কেরানীদের কাজ। এখানে তো কোনো আধুনিকতা আসে নাই। আপনার চামড়া কালো, হতে চান সাদা চামড়ার লোক। ফলে এখানে আধুনিকতার কথা বলাটাই একটা বিড়ম্বনা। বাংলভাষীরা ইয়েটস জানেন, বোদলেয়ার জানেন। কিন্তু তারা উড়িষ্যার কবিতা সম্পর্কে জানে না। অসমের কবিতা সম্পর্কে জানে না, ইত্যাদি। তাহলে আমি এই সাহেবদের নিয়ে কী করবো। আপনি ভাবেন ইউরোপের আধুনিকতাই আধুনিকতা? ইউরোপের যুদ্ধই ‘বিশ্বযুদ্ধ’? বুঝুন। ইউরোপের যে অনুকরণ এখানে, ইউরোপের কাব্যাদর্শ মানদণ্ড করে কবিতা লিখছেন, আবার গর্ব করে বলছেন যে আধুনিক কবিতা লিখছেন।

তার মানে এই নয় যে আমরা পাশ্চাত্ত্যের কবিতা পড়বো না। পড়বো তো নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজেদেরকে তো আগে জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েছেন, পাশ্চাত্যের কবিতা পড়েছেন। সবই ঠিক। কিন্তু সবার আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতা পড়েছেন। তিনি বাংলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ভাষার মধ্যে থেকেই কবিতা লিখেছেন বলে তিনি এতবড় কবি হতে পেরেছেন। সুধীন দত্তের মতো ডিকশনারি পড়ে কবিতা লেখেন নি।

পশ্চিমবঙ্গে যারা বড় লেখক তাদের লেখায় বাংলার অন্দরে থাকা আরবী-ফার্সি নাই কেন? না থাকাটাই তো সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ। বাঙালি মুসলমান কি বাংলার অন্তর্গত নয়? তাহলে তার ভাষা কেন বাংলা ভাষার অন্তর্গত হিশাবে বিবেচিত হবে না? আপনারা খালা অর্থ জানবেন না, ফুফু অর্থ জানবেন না, আপনি আমাদের নাম বিকৃত করে লিখবেন— এটা তো বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না! আর এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে অজ্ঞতা ছিল, সেই ব্যাপারেও একটা প্রতিবাদ হাজির হয়েছিল এবাদতনামায়। এর যে পজিটিভ পরিণতি, সেটা হচ্ছে বাংলাভাষীদের একত্রিত করার একটা প্রয়াস… বাংলাভাষীদের যে একত্রিত করতে চায়, সে তো দেখবেই বাঙালি মুসলমান কোথায় কোথায় আহত হয়েছে, কলোনিয়াল সময়ে যে ভেদগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলো আমলে আনবেই। আর এটা তো হিন্দুর দোষ নয়, এমন নয় তো যে সে ইচ্ছাকৃত এটা করেছে।

অতনু: আপনি ইসলাম, বৈষ্ণব, শাক্ত বাংলার এইসকল ভাবকে এবং ভাষার ঐতিহ্য এসবকে আপনার কবিতায় নিয়ে আসছেন, আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করছেন— তো এই আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যই কি রাষ্ট্রীয় জীবনের মতো সাহিত্যেও আপনাকে ইসলামিস্ট বলে ট্যাগ দেওয়া হয়?

ফরহাদ: যারা এইসব ট্যাগ দেয় তারা মূর্খ। মূর্খদের সঙ্গে তো আর ঝগড়া চলে না। তাই ওদের ক্ষমা করে দিই। আমি তো আগামী একশো বছরকে দেখে বা নজরে রেখে কবিতা লিখি। আজ থেকে একশো বছর পরে কী সম্ভব হতে পারে, সেই ভেবে কবিতা লিখি। ফলে কে আমার গায়ে কী ছুঁড়ে মারলো, কে কী বললো, এই বিষয়ে আমার কিছু যায় আসে না।

অতনু: আচ্ছা আপনার কবিতার যে রাজনৈতিক প্রবণতা, তা কোথাও কোথাও রাজনীতিগতভাবে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মিলে যায় বলে আমার ধারণা। ধরেন, বৃহৎ বাংলা প্রসঙ্গে বা বাংলায় ইসলামকে বোঝার প্রসঙ্গে। বা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে আপনি যেভাবে ইসলামের ঐক্য তৈরি করতে চান… অনেকটা লাতিন আমেরিকার লিবারেশন থিয়োলজির মতো…

ফরহাদ: বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন। ভাসানীর পক্ষাবলম্বন করি। ভাসানী সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের ধারনা ঠিক নয়। তারা ধরে নিয়েছেন ভাসানী পুরোপুরি কমিউনিস্ট ছিলেন না। তারা আরও ধরে নিয়েছেন যে ‘লাল’ ভাসানী ভালো। কিন্তু তিনি যখন ‘সবুজ’ হয়ে গিয়েছেন, যখন তিনি পীর, যখন তিনি রবুবিয়াতের কথা বলেন, তখন না কি তিনি চ্যুত হয়ে গেছেন তাঁর চেতনা থেকে! এটার আমি প্রতিবাদ করি।

আমার প্রস্তাবনা হচ্ছে, প্রথমত, তিনি বাংলাদেশের আজকের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষত প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর। আমরা এতক্ষণ দীর্ঘ একটা ইতিহাসচেতনার জায়গা থেকে বাংলা বা বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলেছি। ভাসানী বাংলাদেশের আজকের রাজনীতির ক্ষেত্রে মতাদর্শিক ও ইতিহাস সচেতনতার দিক থেকে প্রাসঙ্গিক।

দ্বিতীয়ত, সেন্ট্রালাইজড আধুনিক রাষ্ট্রকে তিনি মেনে নেন নাই। কেন্দ্রীভূত আধুনিক রাষ্ট্র মাত্রই মানুষকে শোষণ করে। ভাসানী কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের চিন্তা করেন নি। রাষ্ট্র নয়, তিনি একটা সমাজের চিন্তা করেছেন। সেখানে সমাজ পরিচালনা ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু সেটা ‘শাসন’ হবে না, হবে সমাজের ‘প্রতিপালন’।

ভাসানী কখনো ক্ষমতায় পার্টিসিপেট করেন নি। আর তিনি যে রবুবিয়াতের ধারনা দিয়েছেন, সেটা একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে বাংলাদেশের মতো ইসলাম প্রধান দেশে কী ধরণের সম্ভাব্য রাষ্ট্র হতে পারে, তারই একটি প্রস্তাবনা। সেই রাষ্ট্র ইসলাম এবং তার প্রস্তাবনা থেকে উপকৃত হতে পারে

রবুবিয়াত কী? রবুবিয়াত হলো এই যে আল্লাহর অনেকগুলো গুণ আছে, তার মধ্যে প্রধান একটি গুণ হচ্ছে তিনি প্রতিপালক, একই ভাবে বিষ্ণুও প্রতিপালন করেন, (দেখেন আমি ভাসানিকে কীভাবে বড় বাংলার পরিমণ্ডলে উপলব্ধির জায়গায় নিয়ে আসছি), তিনি প্রতিপালক, তিনি রব, তিনি প্রভু মাত্র নন, তিনি প্রতিপালক। এই গুণটাই আমাদের আত্মস্থ করতে হবে যদি আমরা নতুন করে সমাজ গড়তে চাই। আমাদের ভাবতে হবে, আমরা কিভাবে জনগণকে প্রতিপালন করবো। ভাসানী বলছেন ‘শাসনবাদ নয়’, উনি শাসনবাদে বিশ্বাস করেন না, উনি চান পালনবাদ। রাজনৈতিক দিক থেকে এটা নতুন ধারনা। পিপলকে মোবিলাইজ করতে এই ধারনা তো খুবই কাজে লাগতে পারে। ফলে আমার এখনকার রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে ভাসানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাসানী সো-কল্ড গণবিচ্ছিন্ন অর্থে হাওয়াই কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি সত্যিকার অর্থে মার্কসের অনেক কাছের মানুষ। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কী ধরনের রাষ্ট্র মানুষেরর জন্য কাজে লাগতে পারে, তার জন্য তিনি তাঁর বয়ান তৈরি করেছেন হুকুমতে রব্বানীর মধ্যে। যার অর্থ প্রতিপালনের নীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্র নয়, সমাজ। রাষ্ট্র মানুষকে শোষণ করে, তাই ভাসানী সমাজের কথা বলেছেন। ভাসানী তাঁর প্রতিপালনের সমাজব্যবস্থার ধারনায় বলছেন, আল্লাহ যখন সকালে সূর্যের আলো দিয়ে জগত উজ্জ্বল করেন, তিনি কি হিন্দুকে সেই আলো দেওয়া বন্ধ করেছেন? পানি দেওয়া বন্ধ করেছেন? ভাসানী একটা মুসলিম প্রধান দেশে ইসলাম ধর্ম দিয়েই হিন্দুর প্রতি, খ্রিস্টানের প্রতি, বৌদ্ধের প্রতি কর্তব্য কী সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন আল্লাহর প্রতিপালিত জীবের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান রয়েছে, গাছপালা রয়েছে, পশুপাখী রয়েছে, কীটপতঙ্গ রয়েছে। সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিপালন মানে সকল নাগরিকের প্রতিপালন। উনি তো বলেন নাই যে কেবল মুসলমানের প্রতিপালন।

অতনু: প্রতিপালনের সমাজ ব্যবস্থা আর সেক্যুলারিজমের মধ্যে ফারাকের জায়গাগুলো বলুন।

ফরহাদ: প্রথমত উপমহাদেশে সেক্যুলারিজম তো বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক প্রিন্সিপ্যাল বা ধর্মের স্বাধীনতাকে অনুসরণ করে না। এখানে সেক্যুলারিজম তো পাশ্চাত্যের সেকুলারিজমও নয়। পাশ্চাত্যে সেক্যুলারিজম ধর্মের স্বাধীনতার কথা বলে। ধর্মকে তো বাদ দেয় না। মার্কস তাঁর ‘On the Jewish question’-এ কী বলছেন! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্র ইম্যানসিপিটেড, অর্থাৎ ধর্ম থেকে মুক্ত রাজনৈতিক রাষ্ট্র। মানে একটা সেক্যুলার স্টেট। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে ধার্মিক সমাজ। পাশ্চাত্য তো ধার্মিক। পাশ্চাত্য সমাজ খ্রিস্টিয় সমাজ। আর আমাদের এখানে ধর্ম বাদ দিয়ে, বিশেষত সমাজ থেকে ইসলাম নির্মূল করাকে সেক্যুলারিজম বলা হচ্ছে। মার্কস বলছেন ইহুদীরা তো ধর্ম ত্যাগ না করেও, ধর্ম থেকে মুক্ত না হয়েও, রাজনৈতিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে। তো সে সেই অধিকার পেতেই পারে। ধর্ম থেকে মুক্ত রাজনৈতিক রাষ্ট্রে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী, মুসলমান সকলেই তো রিলিজিয়াস ফ্রিডম পেতেই পারে, তাতে তো অসুবিধার কিছু নেই।

এখন রিলিজিয়ন থেকে মুক্ত হওয়ার তর্কটা হলো সে হিন্দু থাকতে চায়, নাকি মানুষ হতে চায়? সে ‘মুসলমান’ থাকতে চায় নাকি মানুষ হতে চায়— এটা তো সেকুলারিজমের তর্ক নয়, এটা তো আলাদা তর্ক। সেক্যুলার স্টেট তো আলাদা ব্যাপার। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে মুক্ত হতে হবে, বুঝলাম, কিন্তু ধর্মের জায়গায় যদি জাতিবাদ বসান, তাহলে তো আরেকটা ধর্মই কায়েম হোল। কারণ আপনি তো পলিটিক্যালি ইম্যানসিপেটেড স্টেট করেন নি। এখানে একটা বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক স্টেট কায়েম করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে নানাভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের পরে ইন্দিরা গান্ধীও ভারতের সংবিধানকে সেক্যুলার বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সংবিধান যদি গণতান্ত্রিক হয়, তাহলে তো তাকে আলাদা করে সেক্যুলার বলতে হয় না। জনগণ তাদের ইচ্ছা, অভিপ্রায়ের ওপর যে রাষ্ট্র তৈরি করে, সেটা তো অলরেডি সেক্যুলার। গণতন্ত্র কায়েম মানে তো ধর্মরাষ্ট্র কায়েম না। সেক্যুলার তো আর ধর্ম পরিচয় নয়। ধর্ম নিজেই পরিচয় হতে পারে না। আমি যখন বলি আমি মুসলিম, আমি তখন একটা জাতি পরিচয়ে নিজেকে পরিচয় দিতে চাই। কিন্তু ইসলাম যখন বলি, সেটা তো পরিচয় নয়, আমি যখন সনাতন ধর্মের কথা বলি সেটা তো পরিচয় আকারে হাজির করি না। সেক্যুলারজিম মানে স্পষ্টতই রেসপেক্ট রিলিজিয়ন অব আদার। আপনি রিলিজিয়ন বিরোধী হলে তো আপনি সেক্যুলার নন, বুর্জোয়া নন, ব্যক্তি স্বাধীনতায় আপনি বিশ্বাস করেন না। অর্থাৎ আপনি ধর্ম চর্চার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্রের ধর্ম থেকে মুক্তি মানে রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকবে, কিন্তু রাষ্ট্রে নাগরিকদের ধর্মপালনের অধিকার থাকবে, এটাই তো সেক্যুলারিজম।

অতনু: বিভিন্ন ভাব ও মতের সহাবস্থান আর পাশ্চাত্যে ধ্রূপদী অর্থে সেক্যুলারিজম তো এক নয়।

ফরহাদ: এবার বলি, বিভিন্ন কনটেক্সটে ইতিহাসে সেক্যুলারিজমের নানান মানে। খ্রিশ্চানিটির বিভিন্ন ফ্রাকশনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার মীমাংসার একটা পথ হিশাবে সেক্যুলারিজমের চর্চা। রিলিজিয়াস টেক্সটের ওপর ভিত্তি করে তো আলোচনা হবে না। যেমন যারা রামায়ন-মহাভারতে বিশ্বাস করেন তাঁদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আমি যদি আলোচনা করতে চাই, তাহলে তো একটা কমন প্লাটফর্ম লাগবে আলোচনার। কথা বলতে গিয়ে তো এটা বললে চলবে না যে এটা মহাভারতে আছে তাই সত্য। তখন তো আমি বলতে পারি তোমার মহাভারতে আছে তো আমার কী। আমি বলতে পারি আমার কোরআন-এ আছে তাই আমারটাই সত্য, সে তখন বলতে পারে, তোমার কোরআনে আছে তো আমার কী। এই ভাবে তো কোন আলোচনা বা ডায়ালগ চলে না। চিন্তার বিনিময়ের জন্য বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শের বৈচিত্র্য নিয়ে পলিটিক্যাল কমিউনিটি তৈরি করার ক্ষেত্রে পশ্চিমে সেক্যুলারিজমের একটা অবদান আছে। মোটা দাগে এটা বলতে পারি।

আমাদের এখানে ঐতিহাসিক কারণে পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম আসার দরকার পড়ে নি। কারণ, এখানে ধর্ম এবং রাজনীতির ফারাক আলাদাভাবে ঘটে নি। উপমহাদেশে যা রাজনীতি তাই ধর্ম, যা ধর্ম সেটাই রাজনীতি। আমি যা ধারণ করি সেটাই ধর্ম, এই ভাবটা ছিল এথিক্যাল, এটা নীতি-নৈতিকতার জায়গা; তুমি সমাজে কেমন করে আচরণ করবে তাই এখানে ধর্ম। ধর্ম কথাটাই তো সেক্যুলার। লালন, রামকৃষ্ণ সেক্যুলার নয় তো কী। এখানে ধর্ম আলাদা কিছু নয়, ‘রিলিজিয়ন’ নয়। এখানে আধুনিক রাষ্ট্র যখন গড়ে ওঠে নি, ধর্ম এবং রাজনীতির দুটো স্ফেয়ার পৃথক হয়ে যায় নি। এখানে সেক্যুলারিজমের তর্কটা কুতর্ক।

এখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বাদে ব্যবহারিক জীবনে আপনি যখন বাজার করতে বের হন, আপনি কি বগলে করে রামায়ণ নিয়ে বের হন, যে পাতা খুলে দেখেন যে বাজারে আপনার আচরণ রামায়ণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে এগোচ্ছে কিনা! কেউ কি হাদিস-কোরআন নিয়ে যায়? যায় না। তাহলে তো আপনি সেক্যুলার জীবনের মধ্যেই সারাক্ষণ থাকছেন। সামাজিক জীবনের একটা সেক্যুলার আসপেক্ট তো আছেই। কিন্তু এটা আলাদা কীভাবে হলো? যখন বলা হলো ধর্ম তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়ে আসবা না। পশ্চিমে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে উৎখাত করা হয়েছে, সেটা তো বুঝতে হবে। খেয়াল করে দেখুন, এটা তো খালি ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই নয়। ওখানে চার্চ ছিল সম্পত্তির মালিক, কৃষকরা বঞ্চিত, লুথার লড়তেছে চার্চের বিরুদ্ধে। প্রোটেস্ট্যান্টিজম গড়ে উঠছে। পলিটিক্যাল পাওয়ার ও ইকোনমিকাল পাওয়ার, এই দুটো ক্ষমতা গির্জার। সার্বভৌমত্ব গির্জার, তারা রাজা ঠিক করে দিচ্ছে। পলিটিক্যাল লড়াই করতে গিয়ে গির্জা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্মুখসমরে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে গির্জা আলাদা হয়ে গেছে। রাষ্ট্র আলাদা হয়ে গেছে। রাষ্ট্র আর ধর্মের লিজ্যাসি বহন করতে রাজি হয় নি। পাশ্চাত্যে এটাই তো ব্যাপার। কিন্তু আমাদের এখানে তো মন্দির-মসজিদ জনগণের জমির মালিক নয়। এগুলোর সঙ্গে তো কৃষকের কোনো সংঘাত তৈরি হয়নি। কখনো শুনবেন না কৃষককে অত্যাচার করার জন্য মন্দির বা মসজিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিরোধ তৈরি হয়েছে। এখানে তো সেটা হয়নি। কিন্তু এখানে ইডিওলজি আকারে বা ধর্মীয় মতাদর্শের আকারে নির্যাতন আছে। তার চরিত্র ভিন্নরকম। ফলে এখানে ধর্মীয় মতাদর্শের নিযার্তনের প্রেক্ষিতে যে সেক্যুলার কাজটা হয়েছে সেটা ভক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়েই হয়েছে। ভক্তি আন্দোলনের কাজটা কী? কাজটা হোলো ধর্মের যে বয়ানটা পুরোহিত দেয়, বা মোল্লারা দেয়, সেই বয়ানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। আলাদা ইন্টারপ্রিটেশন খাড়া করা। মোল্লা-পুরোহিতদের মতাদর্শিক আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করা। ফলে এখানে ধর্মের পরিমণ্ডলে সেক্যুলারিজম গড়ে উঠেছে। ধর্মচিন্তার বিকাশের মধ্যেই এটা ঘটছে।

“আমাদের এখানে ঐতিহাসিক কারণে পাশ্চাত্যের সেক্যুলারিজম আসার দরকার পড়ে নি। কারণ, এখানে ধর্ম এবং রাজনীতির ফারাক আলাদাভাবে ঘটে নি। উপমহাদেশে যা রাজনীতি তাই ধর্ম, যা ধর্ম সেটাই রাজনীতি। আমি যা ধারণ করি সেটাই ধর্ম, এই ভাবটা ছিল এথিক্যাল, এটা নীতি-নৈতিকতার জায়গা; তুমি সমাজে কেমন করে আচরণ করবে তাই এখানে ধর্ম। ধর্ম কথাটাই তো সেক্যুলার। লালন, রামকৃষ্ণ সেক্যুলার নয় তো কী। এখানে ধর্ম আলাদা কিছু নয়, ‘রিলিজিয়ন’ নয়। এখানে আধুনিক রাষ্ট্র যখন গড়ে ওঠে নি, ধর্ম এবং রাজনীতির দুটো স্ফেয়ার পৃথক হয়ে যায় নি। এখানে সেক্যুলারিজমের তর্কটা কুতর্ক।”

অতনু: তার মানে, চার্চের মতো করে এখানে মন্দির বা মসজিদ ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি কেবল ভাবান্দোলনের জন্যেই?

ফরহাদ: না আমাদের এখানে মন্দির বা মসজিদ কখনোই ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল না। তার ইকোনমিক পাওয়া্র কখনো ছিল না। পশ্চিমে যেটা চার্চের মধ্যে ছিল। তাই চার্চের সেই ইকোনমিক পাওয়ার ও ফিউডালিজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভিলিউশনারি লড়াই হয়েছে। আমাদের এখানে মন্দির বা মসজিদ ইকোনমিক পাওয়ার, এমনকি পলিটিক্যাল পাওয়ারও কখনো ছিল না। একে যে নামই দিন সেটা পাশ্চাত্যের ফিউডালিজম না।

অতনু: কিন্তু ধরেন এই পুরীর মন্দিরের কথা। সেখানে তো মন্দিরের পুরোহিতরা রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যার পরিণতিতেই শ্রীচৈতন্যকে পুরীর পাণ্ডাদের হাতে খুনও হতে হয়েছিল বলে অভিযোগ।

ফরহাদ: মন্দিরের পুরোহিত রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এটা ঠিক আছে। কিন্তু ওই মন্দিরই যে সার্বভৌম তা তো বলা যাবে না। পুরীর মন্দিরের সঙ্গে রাজার বিরোধও তৈরি হয়, কারণ পুরীর রাজা চৈতন্যের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। চৈতন্যের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছিলেন, জাতপাত-বর্ণবাদের বিরোধিতা করছিলেন। এগুলো তো ইতিহাস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। সেক্যুলারিজম দিয়ে তো ব্যাখ্যা করা যাবে না। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও স্মার্ট ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চৈতন্যের যে বিরোধ বা বৈষ্ণবদের যে বিরোধ, সেটা তো ধর্মেরই বিরোধ। এবং সেটা তো ধর্মেরই বিষয়। ধর্মের বিভিন্ন বয়ানের বিরোধ। এটা তো আমাদের মধ্যে আছেই, এটা নিয়ে সন্দেহ নাই। এটা তো সেক্যুলারিজম দিয়ে বোঝার কিছু নাই। মোটা দাগে বলা যেতে পারে ধর্মের যে থিওলজিক্যাল জায়গা, তার ব্যাখ্যার জায়গা থেকে মোল্লা-পুরোহিতদের সরিয়ে দেওয়ার জন্যই ভাবান্দোলন। কারণ, সাধারণ মানুষের ধর্মচিন্তা স্বতঃস্ফূর্ত, এটা তার মধ্যে সবসময় বিরাজ করে। মানুষ মাত্রই ধার্মিক। ফলত আপনি তাকে আলাদাভাবে বয়ান দিয়ে তার মনে স্বতঃস্ফূর্ত যে গতি তা রোধ করতে পারবেন না। আমি মানুষকে ভালোবাসি, আমি প্রেম দিয়েই জগতকে জয় করতে চাইছি: এই ভাব তো এখানকার নিজস্ব বিষয়, এবং এটা নতুন জিনিস। পাশ্চাত্যে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটে নাই। আধুনিক পাশ্চাত্যে পলিটিক্সের যে আধুনিক ধারণা, সেটা হচ্ছে শত্রু-মিত্র ভেদ বিচার। শত্রু-মিত্র চর্চা করেই ওদের রাজনীতিচর্চা করতে চেয়েছে। কিন্তু এখানে ভেদবুদ্ধি নয়,প্রেমটাই বড়। প্রেমের চর্চাই এখানে মূখ্য। এখানে শত্রু-মিত্র ভেদ বিচারের সুযোগ নাই। সেই দিক থেকে ধর্ম এখানে রাজনীতি বটে, কিন্তু রাজনীতি বলতে আমরা যে ভেদবুদ্ধি বুঝি তা নয়,বরং উল্টা। শত্রুমিত্র ভেদ জ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া, মানুষকে এক ও ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য তার সামাজিক বা গোষ্ঠবৃত্তিকে জাগ্রত করা, যার উৎস পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা না বদলালে আমরা ভক্তি আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ধরতে পারবো না।

অতনু: কিন্তু শঙ্করাচার্য যেভাবে ধর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক করেছে গণহত্যার মাধ্যমে, বৌদ্ধদের নির্মূল করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কিংবা ধরেন আধুনিক সময়ে সালাফিজম, ওয়াহাবিজমের উদ্ভব বা আরএসএস-বিশ্বহিন্দু পরিবার, ভারতের হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানি আধিপত্য… ইতিহাসের পাতা থেকে শুরু করে আজকের ঘটমান সময়ে তো এগুলো হাজির রয়েছে। এই ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য?

ফরহাদ: এগুলো আসলে অহং এবং আধুনিক জাতিবাদ। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ‘অপরায়ন’, অর্থাৎ নিজের বিপরীতে ‘অপর’ খাড়া করে তাকে তার বিপরীতে নিজেকে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা। যেমন হিন্দু দিয়ে মুসলমান, কিম্বা মুসলমান দিয়ে হিন্দু। ঠিক তেমনি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ কায়েম করতে গিয়ে বৌদ্ধ নিধন, যেহেতু বৌদ্ধ কোন বিমূর্ত ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানতে রাজি না। সরল ভাবে বোঝার জন্য বলে রাখলাম, কিন্তু শংকরাচার্য ও বৌদ্ধ নির্মূলের করুণ ইতিহাস তুলনামূলক ভাবে জটিল কিন্তু আপন পর ভেদ থেকেই তো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি।

আমাদের আধুনিক কালে জাতিবাদ থেকে ধর্মকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। উপমহাদেশে নানা অর্থনৈতিক সংঘাত ধর্মীয় সংঘাত হিশাবে হাজির হয়েছে। এখানে যখন বৌদ্ধবাদের প্রসার হয় এবং যখন ইসলামের মতো করে শংকারাচার্য মনোথেইজিমের কথা বলেন… লক্ষ্য করবেন, শঙ্করাচার্যের মনোথেইজিম ইসলামেরই মনোথেইজিম, মানে তার অদ্বৈতবাদের কথা বলছি। এই মনোথেজিম অ্যাবস্ট্র্যাক্ট মনোথেইজিম। এই মনোথেইজম কায়েম করতে গিয়ে তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য এসেছে। ফলে যখন বৌদ্ধরা জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাকে কাউন্টার করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য এসেছেন। তাই সেটাও তো ধর্মেরই আন্দোলন। এটা তো সেক্যুলারিজমের সঙ্গে ধর্মের লড়াই নয়। এটা ধর্মের দুটো বয়ানের মধ্যে লড়াই। দুটো মতাদর্শের মধ্যে লড়াই। ধর্ম তো মতাদর্শ। ইডিওলজির লড়াই তো থাকবেই। ইউরোপে যেভাবে ইডিওলজির মেনিফেস্টেশন হয়েছে। এখানে সেভাবে হয় নাই। ফলে এখানে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বলুন আর শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ বা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভক্তি আন্দোলন বলুন—এসব ইউরোপকে দিয়ে বোঝা যাবে না।

অতনু: এখানে ‘ধর্মীয় রাজনীতি’ নামক যে টার্মিনোলজির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এটা কি খ্রিস্টিয় পরম্পরা থেকে যে সেক্যুলারিজম তৈরি হয়েছে পশ্চিমে, এটা কি তারই বাইপ্রোডাক্ট?

ফরহাদ : নিশ্চয়ই। ওই যে বললাম, ধর্ম এবং রাজনীতি এখানে একই কথা। তার মানে ‘ধর্ম’ কথাটা এখানে পরিচয়ের অর্থে নয় যে আমি হিন্দু বা আমি মুসলমান— পরিচয়বাদটা তো আসলে জাতিবাদ। যেমন নরেন্দ্র মোদীর হিন্দুত্ববাদ – এটা জাতিবাদ। জাতিবাদ এসেছে কলোনিয়াল পিরিয়ডে। তখন তার লড়াইটা আলাদ। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে, মুসলমান কৃষকরা তাদের ভূসম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার সৃষ্টি হচ্ছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব—এর হিস্ট্রি তো আলাদা। সেটা ধর্মের ইতিহাস নয়। জাতিবাদকে ধর্ম বলতে পারবেন না।

অবশ্যই জাতিবাদ এসে ধর্মের বিষয়টাকে জটিল করে দিয়েছে, এটা আলাদাভাবে বিচার-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সেকুলারিজমের সঙ্গে এটাকে তো গুলিয়ে দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্যে আধুনিক রাষ্ট্রের অনুমান হলো, সমাজে আমরা প্রত্যেকে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। সমাজে ইহুদী আছে, খ্রিস্টান আছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছে। তারা সমাজে থাকবে, তাদের সামাজিক পরিচয়ের মধ্যে ভেদ আছে, সেই বিরোধ মীমাংসাটা সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য জরুরী নয়। সেক্যুলার রাষ্ট্র বলে আমি রাষ্ট্র, আমি ধর্ম থেকে মুক্ত, আমার চোখে তুমি নাগরিক, তুমি হিন্দু না মুসলমান আমার কাছে সেটা বিবেচ্য নয়। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে তাই রাষ্ট্র রাজনৈতিক অর্থে ধর্ম থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু সমাজ তো খ্রিস্টিয়।

এটা পাশ্চাত্যের সেক্যুলার স্টেটের প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনাকে যখন বিবেচনা করবেন দেখবেন ধর্ম থেকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মুক্তি কথাটার মানে কিন্তু মানুষের মুক্তি নয়। সেক্যুলার হওয়ার মানে এই নয় যে সে দেশের সমাজ ধর্ম থেকে মুক্ত হয়েছে। সেক্যুলার রাষ্ট্র মানে সেক্যুলার সমাজ নয় বরং আরও বেশি ধর্মীয় সমাজ। কারণ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রস্তাবনা হলো ধর্মাচরণের স্বাধীনতা। আর এখানে সেকুলারিজম এসেছে পারভার্টেড ফর্মে। এখানে সেক্যুলার রাষ্ট্রের তর্কটাকে তারা নিয়ে এসেছে সমাজকে সেক্যুলার করার তর্কে। তারা মানুষের মধ্য থেকে ধর্মকে উৎখাত করতে চায়। এবসার্ড। এটা আপনি আপনাদের সিপিএম থেকে শুরু করে আজকের সো-কল্ড নকশালপন্থীদের মধ্যে দেখতে পাবেন, আর এখানে সিপিবি-বাসদ টাইপ বামদের মধ্যেও দেখতে পাবেন। এদের মূল বক্তব্য মানুষকে প্রগতিশীল হতে হলে ধর্ম ত্যাগ করতে হবে।

অতনু: ভাবান্দোলন এখানে ধর্মকে কীভাবে দেখেছে?

ফরহাদ: ধর্মকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করতে শিখিয়েছে, কিন্তু ধর্ম আর দর্শনের বিরোধ বাঁধিয়ে নয়। এই জন্য ভক্তি আন্দোলন পাশ্চাত্য দর্শন অর্থে ‘দার্শনিক’ আন্দোলন নয়, ভাবান্দোলন। প্রথাগত ধর্মের বয়ান বদলে তাকে ডিসপ্লেসড করে দেয় ভাবান্দোলন। ফলত সেখানে পুরোহিতের বয়ান, মোল্লার বয়ান আর থাকে না। পুরোহিত এখানে আপনার সঙ্গে পারছেন না, কারণ আপনি যেহেতু আরও বৃহৎ, বৈশ্বিক বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসছে। সে মানুষকে আর শত্রু মিত্রে ভাগ করতে পারছে না, হিন্দু-মুসলমান করতে পারছে না।

লক্ষ্য করে দেখুন, মজার ব্যাপার এই জায়গায় ভাবান্দোলন পলিটিক্যালি অ্যান্টি পলিটিক্যাল। কারণ রাজনীতি শত্রু-মিত্র ভেদ করছে যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান। পাশ্চাত্যের পলিটিক্যাল সোসাইটি সামাজিক ভেদকে অনুমান করে। বলে, তোমাকে নিত্যদিন বাস্তব সমাজে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। একা একা বেঁচে থাকতে হয়, কিন্তু কল্পনা করতে হয় যে তুমি সমাজের বাইরের কেউ না, সোসাইটির অংশ। কোথায়? তাদের উত্তর, সেটা রাজনৈতিক সমাজ বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। ফলে মার্কস বলছেন, আধুনিক রাষ্ট্র আসলে একটা ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র। কারণ, ধর্মেও তো বলা হয় ইহলোকে তুমি যেমনই হও আল্লাহর চোখে তুমি সমান। আধুনিক রাষ্ট্র বলে সমাজে তুমি যেই হও কিন্তু রাষ্ট্রের চোখে সমান। সিভিল সোসাইটি বা বাস্তবের সমাজে অন্যের সঙ্গে তোমার নিত্যদিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, কিন্তু পলিটিকাল বা রাজনৈতিক সোসাইটিতে তুমি আর সবার মতোই পলিটিকাল কমিউনিটির একজন সদস্য।

কিন্তু আসলে তো আপনি সমান নন, একটা বড়লোকর সঙ্গে আপনি কীভাবে সমান হবেন, আপনার জীবন অনিশ্চিত, আপনার জীবন নির্ভর করছে পুঁজিপতির ওপর, তাই পুঁজিপতি আর আপনি কীভাবে সমান হবেন? ফলত এই রাষ্ট্রের চোখে, পলিটিক্যাল সোসাইটির সকলের মধ্যে, ‘সাম্য’, ‘নাগরিকতা’ ইত্যাদি স্রেফ ইলিউশন ছাড়া কিছুই না। অথচ বুর্জোয়া স্টেট বলছে তুমি পলিটিক্যাল সোসাইটিতে সকলের সঙ্গে সমান। বুর্জোয়া স্টেট এই মিথ তৈরি করে। সে এই মিথ্যাচারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

সেই জন্যে শ্রেণী সংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। পলিটিক্যাল সোসাইটিতে মানুষের মুক্তি আসে নাই। ফলে একমাত্র ইকোনমিক সোসাইটি, বা বাস্তবের সমাজ, যেখানে আপনি লড়তেছেন, সেই জায়গায় আপনার একমাত্র সম্ভাবনা ক্লাস স্ট্রাগলের মাধ্যমে।

অতনু সিংহ: মানে এখান থেকেই ডিক্টেটরশিপ অব প্রলেতারিয়েত কনসেপ্ট?

ফরহাদ মজহার: এটা আবার একটু আলাদা, এটা মতাদর্শিক চাওয়া নয়। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চায়, এটাই তাদের আদর্শ, ব্যাপারটা এমন নয়। এগুলা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ভূয়া প্রপাগাণ্ডা। বুর্জোয়া শ্রেণি যেহেতু ক্ষমতার বলে নিজের শ্রেণীর জন্য গণতন্ত্র আর অন্যদের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র তৈরি করেছে, তাই সর্বহারা শ্রেণিও ক্ষমতায় এলে বাস্তব ঐতিহাসিক কারণে তো আর ভিন্ন কিছু করবে না। সেও ক্ষমতায় এলে নিজের শ্রেণীর জন্যে গণতন্ত্র আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র তৈরি করবে। এটা অটোমেটিক ঐতিহাসিক প্রসেস আকারে ঘটবে। কিন্তু এটা মতাদর্শ আকারে নয়, এমন নয় যে মার্কস সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছেন কিম্বা চান। কিন্তু তিনি বলছেন এটাই ঘটবে, ক্ষমতার ঐতিহাসিক লড়াইয়ের এটাই পরিণতি। মার্কস শ্রেণীও আবিষ্কার করেন নাই, শ্রেণী সংগ্রামও না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যা বলেছেন সেটা হলো, শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। কিন্তু এটা ‘করতে হবে’ টাইপের কর্মসূচি নয়। আপনি চান বা না চান, এটাই ঘটবে। তাই শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র কোনো মতাদর্শিক প্রকল্প নয়, কোন আগাম তৈরি আদর্শ নয়, যা বাস্তবায়িত করতে হবে। এটা ক্ষমতার তর্ক, বাস্তবে ক্ষমতার গঠন ও রূপান্তর সংক্রান্ত তর্ক।

অতনু: এখানকার ভক্তি আন্দোলনের কন্ট্রিবিউশনগুলোর ব্যাপারে বলেন। ভক্তি আন্দোলনের কাছেই বা ইসলাম কীভাবে হাজির হয়েছে?

ফরহাদ: ইসলাম মানে আনকন্ডিশনাল সাবমিশন অর্থাৎ কোনো শর্ত ছাড়া নিজেকে সমর্পন। নিঃশর্ত আত্মসমর্পন। তাহলে সেটা কী? এটাই তো ভক্তি। তাহলে ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ থাকবে কেন? কোনো বিরোধ নেই। বর্তমানের মুসলিম জাতিবাদীরা এই বিরোধটা খাড়া করেছে। আত্মপরিচিতির বয়ানে ইসলামকে দেখতে গিয়ে। এটা জাতিবাদ। এর ফলে সে অনেককে বেদাতি ভাববে, হিন্দুর বিরুদ্ধে লড়বে। যেহেতু হিন্দুও কলোনাইজড আকারে, ব্রাহ্মণ্যবাদের খপ্পড়ে পড়ে মুসলিমদের ঘৃণা করে। কিন্তু কলোনিয়াল পিরিয়ডের আগে এখানে যখন ইসলাম এসেছে, তখন সে এসেছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের বাণী নিয়েই, অর্থাৎ ভক্তির বাণী নিয়েই। ভক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক রূপের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র বা বর্তমান রূপ দেখে সেটা বোঝার উপায় নাই যে ভক্তি আন্দোলন মূলত নিঃশর্ত আত্মসমর্পনেরই অভিপ্রকাশ ও চর্চা মাত্র। বৃহৎ বঙ্গে ইসলামের ইতিহাস থেকে তাকে আলাদা করাটাই ভুল এবং অনৈতিহাসিক চিন্তা। আর, ইসলাম মানে তো শুধু আরব, ইরান তুরানিদের ইসলাম হতে পারে না। উপমহাদেশে ইসলামের অতীব সমৃদ্ধ ভিন্ন ইতিহাস আছে।

অন্যদিকে দেখুন এদেশে সুফিরা কাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে? তারা তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, এই অঞ্চলের সাধনার ধারা তাদের আপ্লূত করেছে। ফলে ইসলাম আর ভক্তি আন্দোলন, কিম্বা ইসলাম ও ভাবান্দোলনের সম্পর্কের ব্যাপারটা এতো সাদাকালো না। ভক্তির জায়গায় ইসলামের যে তাৎপর্য, সেটা দারুণ।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ যখন অন্য মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে তখন ভক্তি আন্দোলন রাজনৈতিক হয়ে উঠছে। বর্ণাশ্রম প্রথা ও জাতপাতের বিরোধিতা করছে। বঙ্গে সুলতানি আমল বা ইসলাম না এলে তা সম্ভব হোত না। লক্ষ্য করুন, ভক্তি আন্দোলন আসলে জাত-পাত বিরোধী আন্দোলন। এই ক্ষেত্রেও ভক্তি আন্দোলন ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে বঙ্গের ভক্তি বা ভাবান্দোলন বিমূর্ত সেমিটিক মনোথেইজমের মতো শঙ্করাচার্যের মনোথেইজিমেরও বিরোধী। ভক্তি আন্দোলনের দার্শনিক বিবেচনা এই যে আমি যখন বুদ্ধির দ্বারা জগতকে বিচার করি তখন তা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্য দিয়ে লাভ করা জগতেরই বিচার করি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধির কাঁচামালগুলোকে বুদ্ধির প্রক্রিয়াজাত করেই জ্ঞান তৈরি করি আমরা। ভক্তি আন্দোলন বুদ্ধির এই কারবারটা বোঝে। এটা বুদ্ধিবৃত্তির বিকার বটে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বাস্তব উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হয়ে বুদ্ধির বিমূর্তায়ন, বুদ্ধির বিকার। দেখুন এই কারনে ‘বিজ্ঞান’ কথাটার অর্থ বাংলায় ‘জ্ঞানের বিকার’, অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বাস্তব ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের রূপান্তর। বিচিত্র জগতের বৈচিত্রকে বিমূর্তায়িত করে বিমূর্ত ‘এক’- বা একত্ববাদের যে জগত সেই জগতের সীমাবদ্ধতা বাংলার ভক্তি বা ভাবান্দোলন ভালোমতোই বোঝে।

“ভাবান্দোলন পলিটিক্যালি অ্যান্টি পলিটিক্যাল। কারণ রাজনীতি শত্রু-মিত্র ভেদ করছে যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান। পাশ্চাত্যের পলিটিক্যাল সোসাইটি সামাজিক ভেদকে অনুমান করে। বলে, তোমাকে নিত্যদিন বাস্তব সমাজে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। একা একা বেঁচে থাকতে হয়, কিন্তু কল্পনা করতে হয় যে তুমি সমাজের বাইরের কেউ না, সোসাইটির অংশ। কোথায়? তাদের উত্তর, সেটা রাজনৈতিক সমাজ বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। ফলে মার্কস বলছেন, আধুনিক রাষ্ট্র আসলে একটা ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র। কারণ, ধর্মেও তো বলা হয় ইহলোকে তুমি যেমনই হও আল্লাহর চোখে তুমি সমান। আধুনিক রাষ্ট্র বলে সমাজে তুমি যেই হও কিন্তু রাষ্ট্রের চোখে সমান। সিভিল সোসাইটি বা বাস্তবের সমাজে অন্যের সঙ্গে তোমার নিত্যদিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, কিন্তু পলিটিকাল বা রাজনৈতিক সোসাইটিতে তুমি আর সবার মতোই পলিটিকাল কমিউনিটির একজন সদস্য।”

অতনু: আপনার কবিতায় এটা আছে। ওই যে, ‘জ্ঞানের প্রতিমার হাত ধ’রে বাণী ও বীণার কসম নিরাকারে আমি পৌঁছে যাবো , ইনশাল্লাহ…’

ফরহাদ: হ্যাঁ আমার সঙ্গে অনেকে আকার/নিরাকার নিয়ে তর্ক করতে আসে। আমি তাদের ঠাণ্ডা করে দিই। আমি বলি, আল্লাহ তো সর্বশক্তিমান, তার আবার নিরাকার কী, সাকার কী! তিনি চাইলে নিরাকার হতে পারেন, সাকারও হতে পারেন। এমন কি, তিনি চাইলে অবতার/ অবতারীও হতে পারেন:

অবতার অবতারী

সেও তো সম্ভব তারই

দেখি জগৎ ভরি

এক চাঁদে হয় উজালা।

তিনি বিচিত্র রূপ পরিগ্রহণ করতে পারেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। অতএব—

সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা

জীবের কী সাধ্য বলো গুণে পড়ে তাই বলা।

অর্থাৎ জীবের পক্ষে কি এই ‘এক’-কে বোঝা সম্ভব? যিনি একই সঙ্গে সাকার কিম্বা নিরাকার? ‘এক’ এবং ‘অনেক’? জগৎব্যাপী তো সেই ‘এক’-এর উজ্জ্বল আলোই উজালা হয়ে আছে। লালনের এই কালাম যদি বোঝেন তাহলে বুঝবেন এটি মূলত সেমিটিক কিম্বা বিমূর্ত একত্ববাদের পর্যালোচনা।

অতনু: কিন্তু ইসলাম তো গায়েবিতে বিশ্বাস করে। আর আপনি বলছেন নিত্য উপস্থিতির কথা।

ফরহাদ: গায়েবী বিষয় আলাদা। সাকার-নিরাকার আমাদের এখানকার বা উপমহাদেশের তর্ক। আমি সাকার পূজা করব না কি নিরাকার, ইসলামের দিক থেকে এই তর্ক অর্থহীন। আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান হয়, তাহলে আল্লাহ সাকার রূপ নিতে পারেন, নিরাকার রূপও নিতে পারেন। তিনি চাইলে ‘অবতরণ’ বা অবতারও হতে পারেন। তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন। তাই এই নিয়ে তর্ক তো অমূলক তর্ক। এই তর্কের কোনো মানে নেই। ইসলাম এটা বলে নাই আল্লাহ সাকার কী নিরাকার। ইসলামে এই তর্ক নাইও। তর্কটা এখানে নয়। ইসলাম বলছে, নিরাকারই মানুষের একমাত্র উপাস্য। এটা ভিন্ন বিষয়। দেখুন আল্লাহ আকার নাকি সাকার এই তর্কের সঙ্গে নিরাকারই মানুষের উপাস্য – এই প্রস্তাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা ঔচিত্য সম্পর্কিত কথা। অর্থাৎ মানুষের কী উপাসনা করা উচিত। এই ব্যাপারে ইসলামের যুক্তি আছে। সেটা দারুণ।

সেমেটিক রিলিজিয়নে এই তর্কটা গড়ে উঠেছে। কেন নিত্য অনুপস্থিত ‘এক’-এর উপাসনাই মানুষের উচিত? কারণ, ধর্ম বা দ্বীনের লক্ষ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ সৃষ্টি নয়, একটা কমিউনিটি তৈরি করা। একটা বিশ্ব সমাজ গঠন। মানুষ তাদের আপনাপন বৈচিত্র্য সহ একটা সমাজ তৈরি করতে চায়। উম্মাহ তৈরি করতে চায়। যদি তাই চাই তাহলে জগতের বৈচিত্রের মধ্যেও একের উপলব্ধি দরকার, যেই একের উপলব্ধি মানুষকে একটা সামাজিক-রাজনৈতিক বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ রাখবে। অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব কায়েম হবে। তৌহিদ। মানুষে মানুষে বিভেদ চায় না ইসলাম।

আর আমরা বঙ্গে ভক্তি আন্দোলনে এই বিষয়টা অর্জন করতে চাই প্রেম দ্বারা। চৈতন্য যেটা করেছে, ফকিররা যেটা করে। আর ইসলাম বলছে শুধু প্রেম যথেষ্ট নয়, তোমাকে একটা উম্মাহ তৈরি করার ক্ষেত্রে এক্টিভ হতে হবে। আর এই একত্রিত সমাজ তৈরির জন্য গায়েব বা যিনি নিত্য অনুপস্থিত তার কথা বলা হচ্ছে। যিনি নাই, কিন্তু সবসময় আছেন এবং যার কাছে সবাই সমান। তাই গায়েবের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলছে ইসলাম। বিশ্ব সমাজের সম্ভাবনা সব সময় জারি রাখার জন্যই এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পন।

কিন্তু ইসলামে নাস্তিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এমনকি পৌত্তলিক হতেও সমস্যা নেই। যদি তাকে আমরা ‘আল্লাহ’ বলে পূজা না করি। কালী বা সরস্বতীকে তো কেউ ‘আল্লাহ’ বলে পূজা করে না। সাকার রূপের মধ্য দিয়ে একটা প্রতীকী ভাবের চর্চা। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে ‘শেরেকি’। পৌত্তলিকতা এবং শেরেকির তর্ক ইসলামের খুবই মৌলিক তর্ক। আরবের কাবাঘর কেন্দ্রিক পৌত্তলিকতা আর বঙ্গের প্রতিমা পূজা এক নয়।

পোত্তলিকতার তর্ক অনেক গভীর তর্ক। দেখুন, আমি তো প্রতিদিন একটি পাথরের দিকে রুকু করে নামজ পড়ছি, সেই পাথরটা তো এইখানে নয়, মক্কায়। তাহলে পৌত্তলিকতার তর্কটাও ইন্টারেস্টিং তর্ক।

তো যাইহোক, ভক্তি আন্দোলন একটা বৃহত্তর সমাজ গড়তে চায়। ইসলামও চায় একটা উম্মাহ তৈরি করতে। ইসলাম তার আবির্ভাবের আমলে তিনটে ধর্মের মানুষকে চিনতো, খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুসলমান। এই তিনটি সম্প্রদায়কে নিয়েই ইসলাম সমাজ গড়তে চেয়েছিল। মদিনা সনদে তিনটে সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল। আর মানুষকে ‘এক’ সমাজে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যই তার নৈতিক প্রস্তাবনা গায়েব-এ-ঈমান। যা নাই, কিন্তু আছে তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিষয়টার মাধ্যমেই সে বৃহত্তর সমাজ গড়তে চেয়েছে। ইসলাম নফি বা ‘না’ এবং এজবাত অর্থাৎ ‘হ্যাঁ’ বলার চর্চার মাধ্যমে এই চিন্তাটা তৈরি করেছে। তাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মধ্যেই নাই কিন্তু আছের ধারণা স্পষ্ট, আল্লাহ নাই কিন্তু আছে। তার জন্যই প্রথমে নেগেশান বা নেতি বা নাস্তি বা ‘নাফি’, পরে এফারমেশন বা ‘এজবাত’ বা হ্যাঁ বলা। এই জন্যে লালনের গানে রয়েছে। ‘নফি-এজবাত যে জানে না/ মিছে রে তার পড়াশুনা/ লালন কয় ভেদ উপাসনা/ না জেনে চটকে মরে!’ । ইঙ্গিত হচ্ছে যদি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ই তুমি বোঝ নাই, তো তুমি কোরান পইড়া কী করবা!

অতনু : লালন, চৈতন্যের জায়গায় আসবো। তার আগে শঙ্করাচার্যের মনোথেইজম আর ইসলামের মনোথেইজমের মধ্যে মিল আর ফারাকের জায়গাগুলোর ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করছে।

ফরহাদ: ইসলামের মিল নেই। তবে ইসলামের যে একটা টেন্ডেন্সি, যা অনেক সময় প্রকট হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে মিল আছে, সেটা হলো অ্যাবসস্ট্র্যাক্ট আল্লাহর ধারণা। মুসলমানদের চিন্তার একটা প্রবণতা আছে, যে আল্লাহ একটা বিমূর্ত কিছু। কোথাও বসে আছেন আসমানে। এবং তাঁর পক্ষে সমস্ত জগতকে সাজাইতে হবে। শঙ্করাচার্যেরও তাই-ই প্রস্তবনা। এক ব্রহ্ম আছেন, যিনি নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের জন্য আপনার সমস্ত জীবন এবং জগতকে সাজাইতে হবে। ব্রহ্মই সত্য আর সমস্ত কিছুই মায়া।

আমি যেহেতু ভক্তি ধারার লোক, তাই এই মোনোথেইজম, ইসলাম হোক কিম্বা শংকরাচার্যের, মেনে নিতে পারি না। কিন্তু আমি মনে করি ভক্তির জায়গায় দাঁড়িয়ে, বাংলার ভাবান্দোলনের জমিনে খাড়া থেকে, মনোথেইজিমের একটা ক্রিটিক দরকার। জুডাইজম, খ্রিশ্চিয়ানিটি আর ইসলামের এই ট্রেডিশনাল (ইব্রাহিমি) মোনোথেইজিম কী করে? সে বৈচিত্র্যের নিরাকরণ ঘটায়। সে বলে বৈচিত্র্য সত্য নয়, সত্য হচ্ছে সেই বিমূর্ত সত্তা, যাকে আপনি ‘আল্লাহ’ বলেন। বৈচিত্র্য মায়া কিন্তু জগত এক! একই সত্য কিন্তু বৈচিত্র্য মিথ্যা! ভক্তি আন্দোলন এটাকে মানে না। বুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপাদানগুলোকে জ্ঞানে রূপান্তরিত করে, ভক্তি আন্দোলনের চোখে, সেটা জ্ঞান নয়, জ্ঞানের বিকার। দরকারি বটে, কিন্তু বিকারও তৈরি করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বুদ্ধির দ্বারা বিমূর্ত জ্ঞানে রূপান্তর করলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সত্যকে আমরা ভুলে যাই, অভিজ্ঞতার বিকার, যা ‘জ্ঞান’ হিশাবে গণ্য করা হয়, সেই বিকারই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তিকে প্রভাবিত করে। অথচ জ্ঞান একটা প্রক্রিয়া। তাকে সামগ্রিক ভাবে তার বিকার ও স্ববিরোধিতাসহ বুঝতে হবে। সেটা প্রজ্ঞা বা ভক্তির কাজ। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে জগতকে বোঝা। ভক্তির ভাষায় সেটা হচ্ছে জগতকে ‘আস্বাদন’। এটাও মনে রাখতে হবে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক সম্পর্কের জায়গাটা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কায়কারবারের মধ্য দিয়ে। প্রজ্ঞা সমগ্র ইন্দ্রিয় বা বৃত্তির উপলব্ধি (Categorical Intuition) বটে। কিন্তু ভক্তি আন্দোলন কোন অনুমান, বুদ্ধির বিকার কিম্বা বিমূর্তায়নে বিশ্বাস করে না। তাই ভক্তি আন্দোলন সব সময় ‘বর্তমান’-এ বিশ্বাস করে। যেটা হাজির। যা আপনার মধ্য দিয়েই ‘বর্তমান’ হয়ে আছে, হাজির আছে। আর আপনিও ঐটার মধ্যে বর্তমান আছেন। এই জন্যই ভক্তি আন্দোলন ইসলামের মতোই বিশ্বাস করে ‘এক’ বা আল্লাহ গায়েব বটে, তিনি নিত্য অনুপস্থিত। কিন্তু তিনি সব সময়ই আছেন, সব সময়ই মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছেন।

“ইসলামে নাস্তিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এমনকি পৌত্তলিক হতেও সমস্যা নেই। যদি তাকে আমরা ‘আল্লাহ’ বলে পূজা না করি। কালী বা সরস্বতীকে তো কেউ ‘আল্লাহ’ বলে পূজা করে না। সাকার রূপের মধ্য দিয়ে একটা প্রতীকী ভাবের চর্চা। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে ‘শেরেকি’। পৌত্তলিকতা এবং শেরেকির তর্ক ইসলামের খুবই মৌলিক তর্ক। আরবের কাবাঘর কেন্দ্রিক পৌত্তলিকতা আর বঙ্গের প্রতিমা পূজা এক নয়।”

অতনু: তাহলে ভক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্কটা কীভাবে তৈরি হলো? যদি শঙ্করচার্যের মনোথেইজিম আর ইসলামের মোনোথেইজিমের একটা, এই যে বিশেষ টেন্ডেসির অপর প্রান্তে ভাবান্দোলনের অবস্থান হয়, তাহলে ভাবান্দোলনে ইসলামের ধারা মিশলো?