।। জনম মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার।।

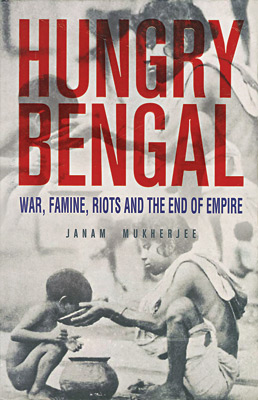

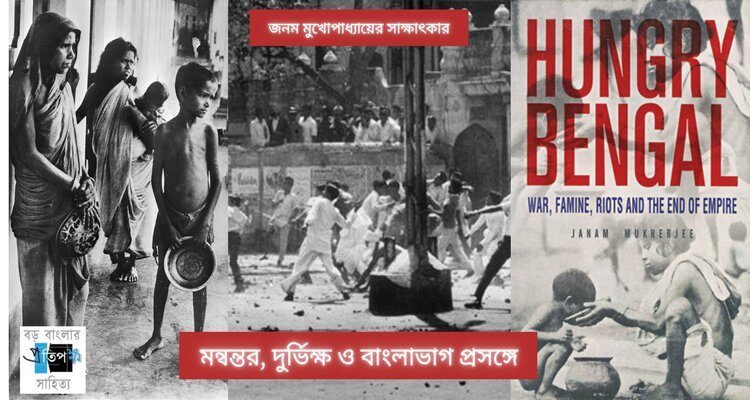

বাঙালি বাবা ও আইরিশ-হাঙ্গেরিয়ান মায়ের সন্তান জনম মুখোপাধ্যায় টরন্টো মেট্রোপোলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা নিউইয়র্কে হলেও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পোস্ট-ডক্টরাল কাজের বিষয় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলায় ছেচল্লিশের মন্বন্তর ও সাম্প্রদায়িক হিংসার পারস্পরিক সম্পর্ক। কাজটি ২০১৫ সালে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে— হাংরি বেঙ্গল: ওয়ার, ফ্যামিন অ্যান্ড দ্য এন্ড অব এম্পায়ার নামে। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় সে বই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বর্তমানে তিনি ১৯৪০-এর দশকের কলকাতার ইতিহাস ও নিজের শিকড়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে গবেষণারত। দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশভাগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রতিপক্ষ পত্রিকার তরফ থেকে অতনু সিংহ।

প্রতিপক্ষ: আপনার হাংরি বেঙ্গল বলে যে পোস্ট-ডক্টরাল থিসিস, সেটা বই হয়ে কয়েক বছর আগেই বেরিয়েছে। এর আগে, ’৪৩, ’৪৬, ’৪৭ নিয়ে কিছু কাজ হয়েছিল কিন্তু এত ডিটেইলে, ইন ফ্যাক্ট জয়া চ্যাটার্জির কথা মাথায় রেখেও বলছি, দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে ডিটেইলে কাজ হয়নি, মন্বন্তর নিয়ে কাজ হয়নি। আপনি বাংলা থেকে এত দূরে থাকেন, পারিবারিক যোগাযোগ থাকলেও বাংলা বা পশ্চিমবাংলার সঙ্গে আপনার সঙ্গে নিয়মিত কোনো যোগাযোগ নেই। তো হঠাৎ করে আপনার বাংলার প্রতি আগ্রহ তৈরি হল কেন? তেতাল্লিশের ব্যাপারে আগ্রহ তৈরি হল কেন?

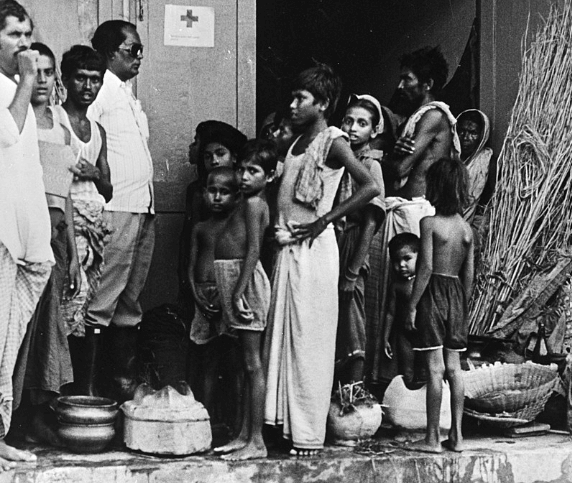

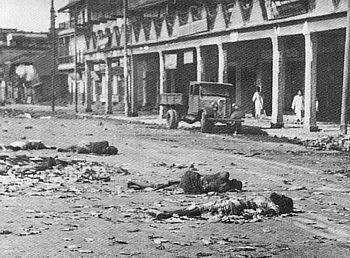

জনম: আগ্রহ আসলে আমার জন্মসূত্রেই। আমার জন্ম নিউইয়র্কে, আমার বাবা ওখানে গিয়েছিলেন আমার জন্মের আগেই। আর ছোটবেলা থেকেই এই কয়েকটা গল্প আমি বাবার কাছ থেকে শুনেছি। প্রথমত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা, জাপান কীভাবে বম্বিং করেছিল সেসব কথা, দ্বিতীয়ত দুর্ভিক্ষ, একটা যুদ্ধ, আর তৃতীয়ত ছেচল্লিশের সংগঠিত দাঙ্গা। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা আমি শুনতাম ছোটবেলা থেকেই। আস্তে আস্তে আমার মনে এই গল্পগুলো প্রভাব ফেলে। আমার নিজের জন্ম আমেরিকায়, কিন্তু বাবার মুখ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি… আমার বাবা তাঁর ছেলেবেলায় যে দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তা তিনি জীবনভর ভুলতে পারেননি। বরং ট্রমা তৈরি হয়েছিল ওঁর মনের মধ্যে। আমার বাবা কালীনাথ মুখার্জির জন্ম ১৯৩৩ সালে। আমার যখন ২৫ বছর বয়স, তখনও দেখেছি বাবার ওই গল্পগুলোর প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ রয়ে গিয়েছে। আমি আরও জানতে চাইতাম। কিন্তু দাঙ্গার ওপর তেমন কোনো বই ছিল না। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বা ’৪৬-এর দাঙ্গার উপরে সুরঞ্জন দাসের একটা আর্টিকেল ছিল, তাছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর সব ইতিহাসের বই। ছেচল্লিশে মোমিনপুরে আমাদের বাড়ির উপরে একটা আক্রমণ হয়েছিল তখন। বাবা অনেক কিছু দেখেছিলেন। আর, ওনারা দুই তিন বছর ধরে গৃহহীন ছিলেন, মানে নিরাশ্রয় ছিলেন। এসব গল্প শুনে আমার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তারপর কলকাতায় এলাম। দাঙ্গার সম্বন্ধে আমার জেঠুর কাছ থেকে, জেঠিমার কাছ থেকে কিছু খোঁজ নিতে কলকাতায় এসেছিলাম। প্রবীণ নাগরিকদের কাছে গিয়েছিলাম তাদের থেকে গল্প শুনতে। আমার প্রথম আগ্রহের বিষয় ছিল, ছেচল্লিশের দাঙ্গা। কিন্তু যখন এই সময় সম্পর্কে আমি আলোচনা করছিলাম, সবাই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। সবাই স্মৃতি থেকে একটি বাক্য বারবার বলছিলেন। ‘ফ্যান দাও মা! ফ্যান দাও!’ তেতাল্লিশে কলকাতার অলিগলি বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আসা নিরন্ন মানুষের আর্ত চিৎকারে ভরে গিয়েছিল, ‘ফ্যান দাও মা! ফ্যান দাও’… মানুষ কলকাতায় এসে একটু ফ্যানের জন্য ভিক্ষা করেছে বাবুদের দরজায় দরজায়… দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমি যাঁদের ইন্টারভিউ করেছি, তাঁরা সকলেই ওই আর্ত চিৎকারের কথা স্মৃতি থেকে সামনে এনেছেন। তাঁরা আজও ভুলতে পারেননি ভুখা মানুষের সেই চিৎকারের কথা। আমি বুঝলাম এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে কাজ করতে হবে, গবেষণা করতে হবে। তবে এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বেশি কিছু ছিল না। দু’-একটি ইতিহাসের বই ও একটি অর্থনীতির বই ছিল, যেগুলি সবই ইউরোপীয়দের লেখা… এছাড়া তেমন কিছু ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার যে অবিভক্ত বাংলায় একটা দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ লোক মরে গিয়েছিল, অথচ কেউ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। অথচ ওই দুর্ভিক্ষ আসলে সংগঠিত একটা গণহত্যা। কিন্তু সেই গণহত্যা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেনি। কিন্তু যে জাতির গণহত্যা হয়, তাদের দায়িত্ব আছে গবেষণা করার, যে কেন কীভাবে এই কাণ্ড ঘটানো হল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখতে। কিন্তু কেউ এইসব প্রশ্ন করেননি। আমার বইটি ২০১৫ সালে ছাপানো হয়েছিল। এখন কিছু লোকের ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছে এ ব্যাপারে আলোচনা করার। কিন্তু কিছুদিন আগেও এই আগ্রহটা ছিল না। অথচ আশি বছর পার হয়ে গিয়েছে ওই দুর্ভিক্ষের পরে।

প্রতিপক্ষ: ১৭৫৭ সালের আগে স্বাধীন বাংলা ছিল, স্বাধীন নবাব ছিল। তার ২০০ বছরের মধ্যে এখানে দাঙ্গা হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পাশাপাশি পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় ব্যবসা করতে আসা পুঁজিপতিদের ভূমিকা কেমন এই দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গায়?

জনম: প্রধান ভূমিকা কলোনিয়াল স্টেটের, মানে কলোনিয়াল স্টেট ছাড়া এই দুর্ভিক্ষ হত না। আর কলোনিয়াল রুল মানেই অত্যাচার আর রেসিজম। আসলে, ১৯৪৩-এর আগে থেকেই লোকে এত নিপীড়িত ছিল, বঞ্চিত ছিল… ২০০ বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে শোচনীয় অবস্থা তৈরি হয়েছিল। তারপর শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছিল। ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তখন থেকেই ইন্ডিয়াতে সবকিছু এত এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিল। মানে ১৯৩৭ সালে ইলেকশন হল, বেঙ্গল প্রভিন্সের ইলেকশন। বাংলায় তখন ফজলুল হক সাহেবের কেপিপি (কৃষক প্রজা পার্টি)-র বিরাট জনপ্রিয়তা। আর পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে ৭ থেকে ৮টা প্রভিন্স ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হাতে গিয়েছিল। যখন যুদ্ধ হয়েছিল, ব্রিটেন কোনো আলোচনা না করেই ইন্ডিয়ার লোককে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিল। কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গেও কোনো আলোচনা করেনি, জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু একটা আইন বানিয়েছিল যে এমার্জেন্সি থাকবে। তাই কংগ্রেস এই সাতটা প্রদেশের মন্ত্রীসভা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আর ওদের সাপোর্ট তুলে নিয়েছিল সরকার থেকে। তারপরে ১৯৪১ সালে যখন জাপান ঢুকল যুদ্ধে, তখন ইন্ডিয়া একদম যুদ্ধের ফ্রন্টে ছিল। আর সব যুদ্ধ এখান থেকেই, মানে বাংলা থেকেই যেন মিত্রশক্তি চালাবে ব্রিটিশ রাজ। ফলে এখানকার কারখানায় যুদ্ধ সরঞ্জামের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। আসলে ৮০% যুদ্ধাস্ত্র কলকাতায় বা তার আশপাশের অঞ্চলগুলিতে উৎপাদন করা হত। ফলত ব্রিটিশরা যুদ্ধক্ষেত্রে সরবরাহ বজায় রাখার জন্য কলকাতার উপর খুব নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশদের চিন্তা বাড়ল চাল নিয়ে, কারণ চাল ওদের দরকার। আর জাপান যখন বার্মা থেকে ঢুকল, তখন ব্রিটিশরা ডিনায়াল পলিসি নিয়ে এল। দ্য আইডিয়া অফ দ্য ডিনায়াল পলিসি ওয়াজ টু রিমুভ আল রাইস ফ্রম দ্য ডেলটা অফ বেঙ্গল, মানে চিটাগং থেকে একদম মেদিনীপুর পর্যন্ত। মানে যদি জাপান আক্রমণ করে ইন্ডিয়ার উপরে, মানে কলকাতার দিকে যদি যায়, তাহলে মাটি থেকে যেন কিছু নিতে না পারে, যেমন চাল, নৌকো। সব নৌকোও সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল জাপানিদের ঢোকার কারণে। তখন কলকাতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ওরা ভয় করছিল, যদি জাপান কলকাতা আক্রমণ করে তাহলে কী হবে। এসব কারখানাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য, আর এখানে ৭ লাখ লোক কাজ করত। ঔপনিবেশিক শক্তির তিনটে স্বার্থের জায়গা তৈরি হয়। একটা ঔপনিবেশিক স্বার্থ, একটা সরকারি স্বার্থ (মানে প্রাদেশিক সরকার), আর একটা ব্যবসায়িক স্বার্থ। যারা ব্যবসা করছিল আর কারখানা চালাচ্ছিল, মানে শিল্পপতি, ওরা এত সুযোগ পাচ্ছে, উৎপাদন এত বেড়ে যাচ্ছে, বিড়লা, বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি— এদের এত লাভ হচ্ছিল যে কলোনিয়াল সরকার একটা অতিরিক্ত মুনাফা কর নিয়ে এল। অতিরিক্ত মুনাফা কর মানে, অতিরিক্ত লাভে ৫০% পর্যন্ত কর। ইন্ডিয়ান এবং ব্রিটিশ শিল্পপতিরা খুবই আপত্তি করল, ওরা চাইছিল না এই বাড়তি কর দিতে। সরকারের লাভই হচ্ছিল। পরে ১৯৪৩ সালে সরকার বলল যে, খাদ্যশস্যের উপর এই অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স ওরা কমিয়ে দেবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ চাল তুমি কিনছ সেটা রাইট অফ করতে পারো, একটা ইনসেন্টিভ পরিমাণ চাল কিনতে পারো। এই কলকাতা শিল্পাঞ্চলে রেলওয়েজ, টি গার্ডেন, টাটা স্টিল এদের ব্যাপক প্রভাব। কারণ ওরা চালাচ্ছে এইসব ব্যবসা আর কারখানা। ওরা বারবার সরকারকে বলেছে, “আমাদের শ্রমিকদের খাওয়াতে হবে, আমাদের চাল লাগবে।” আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে শিল্পপতিদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সরকারের পার্টনারশিপ ছিল। ওরা যাচ্ছে মফস্সলে আর সব চাল কিনে নিচ্ছে, আর কলকাতায় এসে জমাচ্ছে। কত চাল ওরা এভাবে মজুদ করেছিল তার আজ অবধি কোনো হিসাব নেই। কিন্তু আস্তে আস্তে এই সময় চালের দাম খুব বাড়তে থাকে। যত ওরা কিনছে, তত বাজারে দাম বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে অনেক চাল বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। কটন মিল, জুট মিল, চা বাগান, স্টিল ফ্যাক্টরি, এরা সব নিজে তখন চাল কিনছে। এমনকী চাল কিনছে চেম্বার অব কমার্সও। ওইসব চাল মজুদ হতে থাকল কলকাতার গুদামে। ১৯৪০ সালে চালের যে পরিমাণ ফলন, তা দুর্ভিক্ষ হওয়ার মতো নয়। অনেকে তর্ক করে, কিন্তু ফলন খুব যে কম ছিল না আমরা জানি। দুর্ভিক্ষ যে হয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল দামটা। যুদ্ধের শুরুতে ১ মণ চালের দাম ছিল ৩ থেকে ৪ টাকা, ১৯৪০ সালের শুরুতে সেটা হয় ২০ থেকে ৩০ টাকা। পরে কিছু কিছু জায়গায়, যেমন চিটাগঙে সেটা হয়ে দাঁড়ায় ৮০ টাকা। মজুতদারির জন্যেই এই কাণ্ড। সবথেকে দুঃখের বিষয় গুদাম থেকে যখন চাল বের হল, ১৯৪৪ সালে, তখন ইট ওয়াজ রটেন, পচে গিয়েছিল। এর থেকে আমরা জানি যে চাল অনেক দিন ছিল স্টোরেজে, এটা বোঝা যায়। কিন্তু কার নামে এইসব চাল ছিল, তা জানা যায় না। কিন্তু রেকর্ড অনুযায়ী যারা সরকারের সঙ্গে পার্টনারশিপে ছিল, তাদের ব্যপক ক্ষমতা ছিল। এ দেশে, মানে বাংলায়, ওদের জন্য কোনো আইন ছিল না, কোনো সীমা ছিল না, যত কিনতে চাইছিল কিনতে পেরেছিল, সরকারই কিনতে দিল। কারণ সরকারও চিন্তা করত যদি কারখানাই সব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কী হবে, আমরা কী করব। সুতরাং এইভাবে দাম বেড়ে গিয়েছিল। আর একটা কারণ হল, যত যুদ্ধের সরঞ্জাম ব্রিটিশরা কিনছিল ইন্ডিয়া থেকে, একটা আলাদা দেশ হিসাবে। যদিও কলোনিয়াল ব্যবস্থা, কিন্তু তার আলাদা ভাইসরয়, আলাদা বাজেট, আলাদা ইকোনমি ছিল, মানে আলাদা দেশ… এখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনছিল, জামাকাপড় ইত্যাদি কেনার টাকা কিংবা সৈন্যদের বাইরে যুদ্ধ করার পারিশ্রমিক (বাইরে যুদ্ধ করতে গেলে বেতন বেশি) বাবদ যেসব খরচ, তা আসলে ব্রিটেনের দেওয়ার কথা, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ওরা দিতে চায়নি। ওরা এইসব টাকা দেবে না এমনটা নয়, কিন্তু একটা লোন হিসাবে ওরা নিচ্ছিল। ফলে ইন্ডিয়ার সরকার ওদের সব ব্যয়ভার নিল। যার দরুন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছ’বার টাকার সার্কুলেশন হয়। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের বড় কারণ বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে যাওয়া আর কালোবাজারি।

প্রতিপক্ষ: আচ্ছা যখন ব্ল্যাক মার্কেটের কথা বললেন, অর্থাৎ মজুদদারি, বিড়লাদের ভূমিকা এখানে কীরকম?

জনম: ওই সময় ইন্ডিয়ায় একটা ফেডারাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ছিল। ওদের সেই সময় ব্যাপক মুনাফা হয়। কত মুনাফা কেউ জানে না, কোনো রেকর্ড নেই। চিনির কল বা সুগার মিল একচেটিয়া পুরো বিড়লাদের, আর মাড়োয়ারিদের। চটকলও তা-ই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওদের মুনাফা হল অসীম। ওই লাভের টাকায় ফাটকা হচ্ছিল তখন যুদ্ধের ব্যবসায়। ১৯৩৯ নাগাদ ওদের ক্ষমতা কমবেশি সমান ছিল ইউরোপীয়দের সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এইসব বড় বড় শিল্পপতিদের আবার অসীম লাভ হয়। কত লাভ হল কেউ জানে না, কারণ কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। যদিও ওরা স্পেকুলেশন করছিল চালের বাজারে, সেটা সম্ভব হয় আসলে কারণ ওদের… এইসব মুনাফা সঙ্গে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ওরা এসব কাজ করছে, ওদের লাভ হচ্ছে আর এদিকে বাংলা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর সবকিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আর কলকাতার খাওয়ানোর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু আসলে শিল্প-শ্রমিক সংখ্যাই ছিল শুধু ৬ লক্ষ। আসলে এইসব শিল্পপতিরা বাংলাকে পুরোপুরি ফ্রি মার্কেট ভেবে নিয়েছিল। সরকারও ওদের অনেক সাহায্য করছে। দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের সঙ্গে ওদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল।

প্রতিপক্ষ: কংগ্রেসের মধ্যে যারা নর্থ ইন্ডিয়া লবি বা হিন্দিভাষী লবি যেটা, তাদের কি এই শিল্পপতিদের পেছনে ব্যাকিং ছিল?

জনম: আসলে এরা প্রবল প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসাবে হাজির হয়। আর এদের মধ্যে প্রধান লোক ছিলেন (ঘনশ্যামদাস) বিড়লা। তাঁর প্রভাব ঠিক কতটা আমরা এখনও জানি না, গবেষণা করছি। প্রতিটি জায়গাতেই তাঁর হাত ছিল। কাজেই তিনি কংগ্রেসকে প্রচুর টাকা দিচ্ছিলেন, আবার বিভিন্ন হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীকেও প্রচুর টাকা দিচ্ছিলেন। আবার ব্রিটেনেরও অনেক প্রভাবশালী এবং রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে বিড়লার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর প্রভাবের ক্ষেত্রটাই ছিল বিরাট। ব্যাপারটা খুব ইন্টেরেস্টিং। আমি ইতিহাসে আর কোনো চরিত্রের কথা পড়িনি যে বিড়লার সমান প্রভাবশালী। স্বাধীনতার পর অবশ্য তাঁর প্রভাব খানিকটা থিতিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই সময় বিড়লা ইকোনমিক প্ল্যানগুলো তৈরি করছেন। ইস্টার্ন ইকোনমিস্ট পত্রিকা শুরু করেছিলেন এই সময়। আর এইসব ইকোনমিক পলিসির দৌলতে তিনি খুব লাভই করছিলেন, মানে সেই সময় এক্সেস প্রফিট ট্যাক্সের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলছেন। মানে তিনি চাইছেন ইউরোপীয়দের সমানভাবে ব্যবসা করতে। আর বিড়লা ছাড়াও আরও অনেক চেম্বার অব কমার্স ছিল, অনেক বোর্ড অব ডিরেক্টর্স ছিল, বিভিন্ন কটন মিল আর জুট মিলের। তারপর ছিল রেলওয়ে আর চা-বাগানের ইন্টারেস্ট, মানে এগুলো আলাদা অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্র। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, এই যাবতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ পরস্পরের অংশীদার হয়ে উঠেছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যালকাটার নামে তৈরি হওয়া স্কিমগুলোতে। কিন্তু আগে যেকথা বলছিলাম, সেই বিপুল পরিমাণ চালের তাহলে কী হল? আমরা জানি যে, শেষমেশ ১৯৪৪ সালে যখন সেই সমস্ত চাল গুদাম থেকে বেরোল, তখন তা আর মানুষের খাওয়ার উপযোগী ছিল না। এক্ষেত্রেও অবশ্য আমরা সঠিক পরিমাণটা জানি না। কিন্তু বিস্তর পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে (এই সময় পর্যায়টাই দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) চালের দাম এত বেড়ে যাওয়ার, চালের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির পিছনে এগুলোই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

প্রতিপক্ষ: এর কিছুদিন আগে বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টির সরকার ছিল, ফজলুল হক বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই এদের, মানে কৃষক প্রজা পার্টি, মুসলিম লিগ, এদের কী অবস্থা ছিল ১৯৪৩-৪৪ সালে?

জনম: আসলে ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি)-র স্লোগান ছিল ‘ডাল ভাত’। আসলে তখন মানুষ খেতে পাচ্ছিল না। অনাহারে ছিল। সেই সময় বাংলায় চারিদিকেই এত কষ্ট ছিল যে কেপিপি এইসব কৃষকদের স্বার্থে, কৃষক সমিতির সাথে কাজ করল। আর তার ফলেই ফজলুল হক ইলেকশনেও জিতলেন। তারপরে ফজলুল হক আসলে ১৯৪২ সালে দাঁড়ালেন এইসব পলিসির বিরুদ্ধে। তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন গভর্নর হারবার্টকে। এই গভর্নরের পদটাই কিন্তু আসলে একটা ঔপনিবেশিক নিয়োগ। এদিকে ইলেকশন হয়েছে ১৯৩৭ সালে, আর একটা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আছে তখন, কিন্তু গভর্নরের পদটা কলোনিয়াল অফিস, তিনিই চিফ এগজিকিউটিভ। মিনিস্টার আছে, চিফ মিনিস্টার আছেন— ফজলুল হক। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে কলোনিয়াল রাষ্ট্র অনেক ক্ষমতা দিচ্ছে গভর্নরকে। আর গভর্নর চালু করে দিলেন ডিনায়াল স্কিম। ফজলুল হক বারবার আপত্তি করছেন, বারবার চিঠি লিখছেন যে আমরা সবাই না খেতে পেয়ে মরে যাব, কিন্তু গভর্নর কোনো কথা শোনেননি। এরপর ১৯৪৩ সালের মার্চে গভর্নর হারবার্ট ফজলুল হককে সরিয়ে দিলেন। একটা ফন্দি ছিল, একটা চক্রান্ত ছিল এটার পিছনে। ফজলুল হককে আসলে তাড়ানো হল। তারপরে আবার মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা তৈরি করেছিল। কিন্তু ফজলুল হকের সাথে মুসলিম লীগের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তিনি প্রথমে মুসলিম লিগের সদস্য ছিলেন না। তারপর ইলেকশনের পরে ফজলুল হক চেষ্টা করছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে একটা সরকার তৈরি করতে। কারণ বাংলায় কোনো দল মেজরিটি পায়নি, তাই একটা জোট মন্ত্রীসভা দরকার ছিল। কিন্তু কংগ্রেস করতে চায়নি, ওরা ফজলুল হকের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিল। কাজেই ফজলুল হক মুসলিম লিগের দিকে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর তারপরে তো কেপিপি আর মুসলিম লিগের জোট মন্ত্রীসভা তৈরি হল, কিন্তু সেটা বেশিদিন থাকেনি। কারণ ফজলুল হকের একটা রাগ ছিল ব্রিটিশদের উপরে। যখন কংগ্রেস ওদের সাপোর্ট তুলে নিয়েছিল, তখন মুসলিম লিগ চাইছিল যে একটা নতুন ইলেকশন হোক। ১৯৩৭-এর ইলেকশনে বাংলা আর পাঞ্জাবে কংগ্রেসের কোনো লাভ হয়নি, ক্ষতি হয়েছিল। এই দুটো মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে ওরা হেরে গিয়েছিল। তাই মুসলিম লিগ চাইছিল নতুন করে ইলেকশন করা হোক। যখন ব্রিটিশরা করল না, তখন জিন্নাহ বললেন মুসলিম লিগের কেউ আর এই সরকারকে সহযোগিতা করবে না। ফজলুল হক তখন গিয়েছিলেন দিল্লিতে, একটা গভর্নর্স কনফারেন্সে— যেখানে যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হবে। তখন ডিনায়াল স্কিম রয়েছে বাংলায়, অনেক নতুন পলিসি চালু হচ্ছে, সরকার এমার্জেন্সি পাওয়ার প্রয়োগ করছে— এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্যই কনফারেন্স। ফজলুল হক সেখানে গিয়েছিলেন বলে জিন্নাহ খুব রেগে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি সরকারকে সহযোগিতা করতে বারণ করেছিলেন। এদিকে বাংলায় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় ফজলুল হক মুসলিম লিগে যোগ দিয়েছিলেন। তার মাস কয়েকের মধ্যেই তিনি দিল্লি গেলেন— ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তখন জিন্নাহ বললেন যে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়ে মুসলিম লিগে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, আর ফজলুল হক সেটা ভেঙেছেন। তার উত্তরে হক বললেন, আমি তো সেখানে মুসলিম লিগের সদস্য হিসেবে যাইনি, গিয়েছি চিফ মিনিস্টার হিসেবে; ওই কনফারেন্সে যোগ দেওয়াটা বাংলার মানুষের কাছে আমার দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। জিন্নাহ এ যুক্তি মেনে নিতে রাজি হননি, আর তখন ফজলুল হক মুসলিম লিগ থেকে এবং তার পাশাপাশি ভাইসরয়ের চিফ মিনিস্টার্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। তাছাড়া মন্ত্রীসভার মধ্যেই ফজলুল হকের সঙ্গে অন্যদের অনেক টেনশন ছিল, কারণ তখনও পর্যন্ত সেটা জোট মন্ত্রীসভা। আর এই টেনশনের সুযোগ নিয়েই গভর্নর একটা চক্রান্ত করলেন এবং ফজলুল হককে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তো তিনি একেবারে পদত্যাগ করে দিলেন। তারপর যথারীতি মুসলিম লিগ ক্ষমতায় এল।

প্রতিপক্ষ: সোহরাওয়ার্দীকে সামনে রেখে..

জনম: না, তখন সোহরাওয়ার্দী ছিলেন না, নাজিমুদ্দিন ছিলেন। ১৯৪৩-এর এপ্রিল থেকেই নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার মাথায় ছিলেন। তারপর ১৯৪৬ সালে আর একটা ইলেকশন হল। তখন সোহরাওয়ার্দী আসেন। সোহরাওয়ার্দী এবং নাজিমুদ্দিনের মধ্যে তেমন মিলমিশ ছিল না। সোহরাওয়ার্দী আসলে বাংলার স্বার্থ নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের সাথে ওঁর খুব বেশি ভালো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু নাজিমুদ্দিন আসলে ছিলেন বাংলায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগেরই লোক। যা-ই হোক, এর মধ্যেই ভারত ছাড়ো আন্দোলন হয়ে গিয়েছে এবং যারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কর্মী, তাদের ব্রিটিশ সরকার জেলে ভরে দিয়েছে। তখন যাদের কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, তারা হিন্দু মহাসভার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল। আর দুর্ভিক্ষে যে রিলিফ দেওয়া হচ্ছিল, তাতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কোনো ভূমিকা ছিল না। এদিকে হিন্দু মহাসভা রিলিফের টিম বানিয়েছিল এবং এর মধ্যে দিয়ে তারা কিছুটা ক্ষমতা পেল। ওদের কোন ইলেক্টোরাল ক্ষমতা ছিল না। আসলে নির্বাচনী রাজনীতিতে ওদের কোনো জায়গাই ছিল না। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ওদের ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছিল, কারণ ওরা এইসব রিলিফের উদ্যোগ শুরু করছিল এবং লোকে দেখছিল যে হিন্দু মহাসভা এইসব কাজ করছে। এরকম অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যে, ওদের এই রিলিফ সংগঠনগুলোর মধ্যে রীতিমতো হিন্দু একপেশেমি ছিল। হিন্দু মহাসভা বলছিল যে, বাংলায় এখন একটা মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা আছে, তাই সরকার শুধুমাত্র মুসলিমদেরই দেখছে। আর এই সময় খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। দুর্ভিক্ষের সময় সোহরাওয়ার্দীর পপুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও পপুলার সাপোর্ট দুই-ই খুব বেড়ে গিয়েছিল। কারণ তিনিই সব জায়গায় গিয়ে রিলিফ সেন্টার শুরু করছেন, গোটা বাংলাতেই তিনি সে কাজ করছিলেন। কাজেই তাঁর সুনাম খুব বেড়ে গিয়েছিল তখন। কাজেই হিন্দু মহাসভা রিলিফের কাজ করছে, মুসলিম লিগ করছে, তারপর বিভিন্ন রিলিফ সংগঠনও করছে, আবার কমিউনিস্ট পার্টিও করছে। আসলে এখান থেকেই বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তারের শুরু। তার আগে পর্যন্ত তো কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশদের সঙ্গেই ছিল। কারণ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ডিরেক্টিভ ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সমর্থন করতে হবে। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হল, তখন কমিউনিস্টরা দেখল যে এ দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে। তখন তারা ভাবল, আমরা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে যাব, আর দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত এসব তথ্য আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরব। এই সময়েই চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিন কিংবা গোবর্ধন আশের মতো চিত্রশিল্পীদের নাম হচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির একটা কাগজ ছিল, জনযুদ্ধ, সেখানে এঁদের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ছবি ছাপা হচ্ছিল। সুতরাং এই সময় মুসলিম লিগ আর বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতা খুব বেড়ে গিয়েছিল, আবার হিন্দু মহাসভার ক্ষমতাও খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাই এমনকী কেন্দ্রীয় স্তরেও দুর্ভিক্ষের জন্য দু’পক্ষই পরস্পরকে দোষারোপ করছিল। হিন্দু মহাসভা সোচ্চারে মুসলিগ লিগ মন্ত্রীসভাকে দোষারোপ করছিল। আসলে কিন্তু যখন স্টেট্সম্যান-এ দুর্ভিক্ষের ছবি ছাপা হল, যখন সবাই জানতে পারল যে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, তখন মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভায় ক্ষমতায় এসেছে মাত্র তিন-চার মাস। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ তৈরি করার ক্ষমতা একটা প্রাদেশিক সরকারের মোটেই ছিল না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম লিগকে দোষ দিচ্ছিল। ওদিকে মুসলিম লিগ বলছিল, যদি আমাদের পাকিস্তান থাকে, তাহলে এসব ঘটবে না। মুসলিম লিগের কোন নেতা কথাটা বলেছিলেন সেটা ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কিন্তু বক্তব্যটা এরকম যে, আমরা মুসলমানরা যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাই, তাহলে এরকম দুর্ভিক্ষ হবে না, আকাল হবে না, কারণ এসব হচ্ছে হিন্দু রাজ আর ব্রিটিশ রাজের জন্য। আমরা যদি স্বাধীনতা পাই, তাহলে এসব হবে না। অনেকেই জানে না যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হিন্দু মহাসভা দুর্ভিক্ষের জন্য সব দোষ চাপাচ্ছে মুসলিম লিগের উপর, আবার মুসলিম বলছে, হিন্দু রাজ আর ব্রিটিশ রাজের কারণেই দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাস্তবের মাটিতে এই রিলিফ সেন্টারগুলোকে কেন্দ্র করে নানান রকমের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একটা বই লিখেছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন, একটা ‘সেকেন্ড ফ্যামিন’ বা দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ আসবে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছিল যে, ব্রিটিশরা বলতে চায় দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেছে, কারণ তাদের জন্যই দুর্ভিক্ষ হচ্ছে; আবার মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভাও বলতে চায় দুর্ভিক্ষ শেষ, কারণ তারা দাবি করবে যে তারাই দুর্ভিক্ষ শেষ করেছে। আর হিন্দু মহাসভা বলতে চাইছে যে, আরেকটা দুর্ভিক্ষ হবে এবং সেটা মুসলিম লিগের দোষেই। আসলে দুর্ভিক্ষ তখন চলছিল, কেউ সেটা দেখছিল না, কেউ মফস্সলে যাচ্ছিল না। নেতারা ঢাকা আর কলকাতায় বসে বলছিলেন দুর্ভিক্ষ শেষ। কিন্তু অমর্ত্য সেনের গবেষণা থেকেই দেখা গেছে, ১৯৪৩ সালের পরেও মানুষ মারা যাচ্ছিল নানান রোগে— স্মল পক্স, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগে। কারণ শরীরে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকায় লোকে এসব অসুখবিসুখ হলেই খুব তাড়াতাড়ি মারা যাচ্ছিল। তাছাড়া ১৯৪৩-৪৪ সালে যখন শীত পড়ল, তখন যথেষ্ট জামাকাপড় না থাকায় শীতে অনেক লোক মারা যাচ্ছিল। না খেতে পেয়ে অনেক লোক তো মারা গিয়েছিলই। কিন্তু অমর্ত্য সেন বললেন, ১৯৪৩ সালের পরেও অনেক লোক মারা যাচ্ছিল। এটাই দুর্ভিক্ষ। তখনও দুর্ভিক্ষ চলছিল, শুধু কিছু শহর পরিষ্কার করা হয়েছিল, আসলে সেটাও জোর করে করা হয়েছিল। গ্রাম থেকে যারা কলকাতায় আসছিল, ফ্যান চাইছিল, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের আটক করে শহরের বাইরে কিছু গোডাউনে রাখা হয়েছিল। তাদের দিনে আটশো ক্যালোরির মতো খাবার দেওয়া হত। সে সময় কিন্তু নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও তার থেকে বেশি খাবার দেওয়া হত। তারপর কলকাতা যখন মোটামুটি ‘পরিষ্কার’ হয়ে গিয়েছিল, যখন লোক তাড়ানো হয়ে গিয়েছিল, তখন সরকার বলল দুর্ভিক্ষ শেষ। কিন্তু মন্ত্রীসভার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক গোলমাল বেধে গেল। আর দুর্ভিক্ষ সেখানে নিশ্চিতভাবেই অন্যতম প্রধান ব্যাপার ছিল। যখন ৩০ লক্ষ লোক মরে যায়, তখন তাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি থাকবে না, তা কি হতে পারে? কাজেই দুর্ভিক্ষের বিষয়টা রাজনীতির একেবারে গভীরে ঢুকে গিয়েছিল। আমার মনে হয়, এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দাঙ্গার একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। এই গোটা সময়টায় মানুষ অনাহারে মরে যাচ্ছে, বাংলার গ্রাম-মফস্সল ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৩-৪৪-এর মধ্যে গ্রামবাংলা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বহু মানুষ রাস্তায় মারা গিয়েছিল, আর তাদের দেহ কাক-শকুন-কুকুরের খাদ্য হয়ে উঠেছিল। কাছে গোটা বাংলা তখন গোরস্তান। আসলে তখন একটাই জায়গা ছিল যেখানে মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল— সেটা কলকাতা শহর। কেউ যদি কলকাতায় এসে কিছু একটা কাজ জোটাতে পারে, তাহলে সে তার পরিবারকে, তার বংশকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে। কিন্তু তাছাড়া গোটা বাংলাই তখন গোরস্তান। আর যখন কলকাতায় রেশন ব্যবস্থা শুরু হল, তখন সেটা শুধু এআরপি-র কার্ড দেখালে পাওয়া যেত। এআরপি-র একটা রেজিস্ট্রেশন ছিল, অনেকটা আধার বা প্যান কার্ডের মতো, কিংবা রেশন কার্ডের মতো। সেটাই ছিল লোকের বাসস্থানের প্রমাণপত্র— যে তোমার কলকাতায় বাড়ি আছে, কলকাতায় থাকার জায়গা আছে, কলকাতায় কাজ আছে। নাহলে রেশন পাওয়া যেত না। কাজেই কলকাতায় থাকার ব্যাপারটা এই দুর্ভিক্ষের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এরপর দাঙ্গা শুরু হল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট থেকে। আমরা সবাই জানি যে একটা ‘ডিরেক্ট অ্যাকশন’-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিপক্ষ: শহিদ মিনারের সভা থেকে।

জনম: হ্যাঁ। ক্যাবিনেট মিশন আসায় কোনো লাভ হয়নি। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে একবার সবাই রাজি হয়েছিল, কিন্তু তারপর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রস্তাবে সই করেনি। প্রথমে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল, ভারত তিন ভাগে ভাগ হবে, কিন্তু তারা একসঙ্গে থাকবে। একটা কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে, কিন্তু তার হাতে বেশি ক্ষমতা থাকবে না। এই তিনটে ভাগের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন থাকবে।

প্রতিপক্ষ: তিনটে ভাগ হচ্ছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলা।

জনম: হ্যাঁ, ভারত, ইস্ট পাকিস্তান, আর ওয়েস্ট পাকিস্তান। যেমন পরে হল, কিন্তু দেশভাগ হওয়ার কথা ছিল না। মানে শুধু একসঙ্গে থাকবে।

প্রতিপক্ষ: একটা ইউনিয়ন হবে।

জনম: হ্যাঁ, একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট হবে। ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের হাতে বিদেশ দফতর, সেনা, এরকম কিছু জেনারেল ক্ষমতা থাকবে। আর স্থানীয় বাজেট, আইন ইত্যাদি সব প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতায় থাকবে। কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি, তখনই ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে-র ডাক দেওয়া হল। পুরো ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে সেই কর্মসূচি হবে। বোম্বেতে, দিল্লিতে, হায়দ্রাবাদে, মাদ্রাজে— সব শহরে লোকে হাতিয়ার নিয়ে রাস্তায় নামবে, আর আমরা (মুসলিম লিগ) সজোরে পাকিস্তানের দাবি তুলব। মুসলিম লিগ দেখছিল যে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তখন বিরাট গণ-জমায়েত করছে, ওদের এত ক্ষমতা আছে। কাজেই মুসলিম লিগও তখন দেখাতে চাইছিল যে, আমাদেরও এরকম ক্ষমতা আছে, আমাদের ডাকে এত লোক আসতে পারে। আসলে এই কর্মসূচিটা নিশ্চয়ই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ওদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনকে দেখানো— যে আমাদের কত ক্ষমতা। কাজেই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হতে হবে। কাজেই ঠিক হল যে সব জায়গায় বড় বড় মিটিং হবে। আর কলকাতায় বিরাট মিটিং ডাকা হয়েছিল ময়দানে। চারদিক থেকে মুসলমানরা আসছিল ময়দানে। বিকেল ৪টের সময় মিটিং ডাকা হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা দেবেন, নাজিমুদ্দিন বক্তৃতা দেবেন, হাওড়া স্টেশন থেকে লোক আসবে ইত্যাদি। সেদিন সকাল থেকেই কিন্তু হিন্দু মহাসভাও রাস্তায় নেমে পড়েছিল, তারা হরতালের বিরোধিতা করছিল। আসলে সোহরাওয়ার্দী সে সময় চিফ মিনিস্টার হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, ১৬ আগস্ট সব বন্ধ থাকবে, কারণ ডেমনস্ট্রেশন হবে। তখন হিন্দু মহাসভা বলছিল, এই কর্মসূচি তো মুসলিম লিগের ব্যাপার, এটা সরকারি ব্যাপার নয় যে সোহরাওয়ার্দী হরতাল ঘোষণা করে দেবেন। আসলে সোহরাওয়ার্দীর চিন্তা ছিল যে হিংসার ঘটনা ঘটতে পারে, সেই কারণেই হরতাল। তো সেই ১৬ আগস্ট সকাল থেকেই চারদিক থেকে মুসলমানরা ময়দানের দিকে যাচ্ছিল। আর অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা হরতালের বিরোধিতা করার জন্য সব দোকানপাট খোলানোর চেষ্টা করছিল। কাজেই সেদিন সকাল থেকেই মারামারি বেধে গেল। মুসলমানরা যখন মিছিল করে যাচ্ছিল, তখন তারা দেখতে পাচ্ছে যে পাড়ায় পাড়ায় লোকে হরতাল মানছে না। তাছাড়া হিন্দু পাড়া দিয়ে যখন মুসলমানরা মিছিল করে যাচ্ছিল, তখন কিছু কিছু হিন্দু বাড়ির ছাদ থেকে তাদের উপর ইট ছোড়া হচ্ছিল। এইসব কারণেই বলছি যে এই দাঙ্গার সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্পর্ক আছে। কারণ লোকের মানসিকতাটাই হয়ে গিয়েছিল টেরিটোরিয়াল। আসলে শুরুতে হিংসার উপলক্ষ্যটা ছিল এই যে, ওরা আমাদের পাড়ায় আসছে। একদিকে ময়দানের মতো একটা বিরাট পাবলিক স্পেস, সেখানে হয়তো প্রায় দু’ লক্ষ কি আরও বেশি লোক জমজমায়েত হয়েছে, তাই ময়দান সেদিন ভরতি হয়ে গিয়েছিল। আবার অন্যদিকে সেদিন সকাল থেকে হাসপাতালও ভরতি হয়ে গিয়েছিল— হিন্দু, মুসলমান দু’পক্ষই আহত হয়ে হাসপাতালে আসছিল। তারপর যখন ময়দানে মিটিং হচ্ছে, ততক্ষণে একটা গুজব রটে গিয়েছিল যে বিভিন্ন জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে— মুসলমানরা মিছিল করে ময়দানের সভায় যাওয়ার সময় তাদের উপর ইট ফেলা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় মারামারি হয়েছে ইত্যাদি। গোটা মিটিং জুড়ে সেইসব গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর মিটিং শেষ হওয়ার পর লোকে যখন ফিরছিল, তখন দাঙ্গা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ মুসলমানরা যখন মিছিল করে বাড়ি ফিরছে, ততক্ষণে চারিদিকে সংঘর্ষ হচ্ছে— ভবানীপুর, মানিকতলা, এসপ্ল্যানেড, কলেজস্ট্রিট, টালিগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, মোমিনপুর, খিদিরপুর— সর্বত্র দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল। অনেকের মধ্যেই একটা ধারণা আছে যে সোহরাওয়ার্দী একটা চক্রান্ত করেছিলেন, তিনিই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু আসলে সেদিন খুব অল্প সময়ের মধ্যে গোটা কলকাতা জুড়ে একটা বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটেছিল। সর্বত্র প্রবল অ্যানার্কি, চারিদিকে লুঠপাট হচ্ছে— ব্রিটিশদের দফতরে, সোনার দোকানে, রেশন দোকানে। এসব লুঠপাটের মধ্যে কিন্তু কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের এলাকাগুলো প্রাণপণে রক্ষা করছিল। একটা এমার্জেন্সি প্ল্যান স্কিম করা হয়েছিল। লোকে সেনট্রাল ব্যাংক লুঠ করতে গিয়েছিল, স্টেট্সম্যান বিলডিংয়ের দরজা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, গ্র্যান্ড হোটেলেও হামলা হয়েছিল। এইসব জায়গা কিন্তু ব্রিটিশরা সফলভাবে রক্ষা করতে পেরেছিল। সোহরাওয়ার্দী ময়দানের জমায়েতের আগেই গভর্নরকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে, চারদিকে এসব ঘটনা ঘটছে, কোথাও আইন-শৃঙ্খলা নেই। তিনি সেনা ডাকতে চেয়েছিলেন। লোকে বলে যে সোহরাওয়ার্দী-ই সেনা ডাকতে রাজি ছিলেন না। সেটা একেবারেই সত্যি নয়, সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন সেনা নামানো হোক। কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, কলকাতার উপর তাঁর বা তাঁর সরকারের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। আর এ ধারণাও ঠিক নয় যে তিনি পুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। পুলিশ বাহিনী তখন সরাসরি হামলা মুখে পড়েছিল। সরকারি দলিল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, সেনাবাহিনী নিজেই আসতে চায়নি, কারণ তারা জানত যে তারা রাস্তায় নামলে তারাই দাঙ্গার নিশানা হয়ে উঠবে। কাজেই দাঙ্গা যতক্ষণ বাঙালিদের মধ্যে, ভারতীয়দের সীমাবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ তারা সে অবস্থা খুশিমনেই মেনে নেবে। তারপর যত দিন যেতে লাগল, ক্রমশ ঘটনাটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চেহারা নিল। প্রথম দিকে কিন্তু হিংসাটা ছিল নৈরাজ্যের হিংসা, অর্থনৈতিক হিংসা, লুঠপাটের ব্যাপারটা ছিল এই হিংসার একটা বড় অংশ। তারপর ১৬ আগস্টের পরের দিন থেকে সেটা ক্রমশ সাম্প্রদায়িক দিতে চলে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে মুসলমানরাও দল পাকাচ্ছিল, হিন্দুরাও দল পাকাচ্ছিল। কাজেই পুরো জিনিসটা একটা গণহত্যার চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু যদি ব্রিটিশরা এতটা সাবধানি না হত, তারা যদি রাস্তায় সেনা নামাত, তাহলে খুব সম্ভবত তারাই হয়ে উঠত মানুষের আক্রমণের প্রধান নিশানা। তার কারণ মানুষ বহু বছর ধরে সেই অবস্থাটার জন্য মুখিয়ে ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের তো কলকাতায় তাদের জায়গাটা ধরে রাখতে হত। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে এত চাপা রাগ ছিল, ক্ষোভ ছিল, যে সেটাই নৈরাজ্য হয়ে আছড়ে পড়েছিল। সেই ক্ষোভটা ব্রিটিশদের দিকে চালিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাকে সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছিল। কাজেই কলকাতা তখন ফুটছিল। এই যে হিংসাটা শেষমেশ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসার ভয়াবহ চেহারা নিয়েছিল, তার পিছনে সোহরাওয়ার্দীর মোটেই কোনো হাত ছিল না। এমনকী ডিরেক্ট অ্যাকশন কর্মসূচিও এই হিংসার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। কলকাতায় টেরিটোরিকে কেন্দ্র করে যে মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, এই হিংসা ছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। তাই এই হিংসা অনেকাংশেই টেরিটোরিয়াল প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেহারা নিয়েছিল— বিশেষ করে পাঁচমেশালি পাড়াগুলোতে। যে সমস্ত পাড়ায় হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত প্রায় ৫০:৫০, সেখানে প্রচুর বাড়ি পোড়ানোর ঘটনা ঘটছিল। মুসলমানরা হিন্দুদের পাড়াছাড়া করতে চাইছে, তাহলে তারা সেই এলাকাটাকে কলকাতা শহরে নিজেদের এলাকা বলে দাবি করতে পারবে। তারা ভাবছিল যে, এটাই পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধ; তারা যদি এ কাজ করে, তাহলে শহরের মধ্যেই ছোট ছোট জায়গায় পাকিস্তান হবে। কোথাও হিন্দুরা ভাবছিল যে, আমরা যদি মুসলমানদের আমাদের পাড়া থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে মুসলমান ‘অপর’-এর হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব। তাছাড়া আমার মনে হয়, এই গোটা সময়টা জুড়ে কলকাতায় থাকার, এই শহরে টেরিটোরি দাবি করার যে প্রবল চাপ, এটা তার প্রত্যক্ষ ফলাফল। এই চাপটা তখন হয়ে উঠেছিল জীবন-মরণের প্রশ্ন। তাই হিংসার একটা বড় অংশের লক্ষ্য ছিল স্থাবর সম্পত্তি— ঘরবাড়ি পোড়ানোর ঘটনা প্রচুর পরিমাণে ঘটেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অন্য সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ধ্বংস করা— যাতে তাদের উচ্ছেদ করা যায় এবং সেই সম্পত্তি দখল করে নেওয়া যায়। কাজেই এই দাঙ্গার পিছনে গভীর সাম্প্রদায়িক ঘৃণা নির্মাণের প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার পাশাপাশি দাঙ্গা হওয়ার পিছনে আরও বিভিন্ন কারণ ছিল। সেসব কারণের কথা আমরা জানতে পারি না।

প্রতিপক্ষ: আচ্ছা, এখানে যে প্রোপাগান্ডা আছে, যেখানে মূলত সোহরাওয়ার্দীকে দোষী ঠাউরানো হয়, তাঁকেই গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর পিছনের মূল ভিলেন হিসেবে ধরা হয়, তার কারণ কী? আপনার কী মনে হয়?

জনম: এটার কারণ দেশভাগ হয়েছিল, এটাই সহজ কারণ। তার আগে তো সোহরাওয়ার্দী-ই চিফ মিনিস্টার ছিলেন। আর সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই তাঁকে নিয়ে বিশেষ করে হিন্দু মহাসভার প্রবল আপত্তি ছিল, তারা তখন থেকেই তাঁর বিরোধিতা করে আসছিল। তাছাড়া ১৬ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী সারাদিন পুলিশ কনট্রোল রুমে ছিলেন। তাই লোকে ভেবে নিয়েছিল যে তিনিই পুলিশকে সব নির্দেশ দিচ্ছেন। হতে পারে, কিন্তু ঘটনা হল পুলিশ সেই সময় কিছু করতে পারেনি। পাঁচ দিন লেগেছিল দাঙ্গা শেষ করতে। পুলিশদের উপরেই তো আক্রমণ চলছিল। তারা থানার মধ্যেও ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। তাদের রাস্তায় বেরোনোর মতো কোনো ক্ষমতাই ছিল না। সেই সময় তিন লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে গিয়েছিল। এটা কোনো একজন লোকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এটা একটা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপার, ইতিহাসের ব্যাপার। এত উন্মাদনা মানুষের মধ্যে কোথা থেকে এসেছিল, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান আন্দোলনের প্রস্তাবের আগে কৃষক প্রজা পার্টি জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদের কথা বলেছিল। যেটা পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ভূমি সংস্কার করে, কিন্তু তার অনেক আগেই কৃষক প্রজা পার্টি জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলেছিল। এমনকী পাকিস্তান আন্দোলনের প্রস্তাবের মধ্যেই জমিদারি ব্যবস্থার উৎখাতের কথা ছিল। ১৯৪৩-এ এরকম খাবারদাবার মজুদ করা, ধান মজুদ করা, চাল মজুদ করে রাখা, তারপর এই এত বড় দুর্ভিক্ষ হওয়া, এবং তোমার বই ও বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তোমার বক্তব্য এই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে ১৯৪৬-এর একটা যোগাযোগ রয়েছে। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর দিন যে সভা হয়েছিল, সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলনমানরা এসেছিল; মুসলমানদের আদারাইজেশনের একটা রাজনীতি তো ছিলই, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাদের ‘অপর’ করে রাখার একটা প্রবণতা ছিল। এখানে কি কোনো একটা ক্লাস স্ট্রাগলের ব্যাপার ছিল? জমিদার, শিল্পপতি, বড়লোকদের কাছ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, সেজন্য আমরা না খেতে পেয়ে মরছি। তাদের জন্য আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছি, সুতরাং তাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের জায়গা ছিল কি? ক্লাস পার্সপেক্টিভ আছে কি এই ঘটনার মধ্যে?

জনম: নিশ্চয়ই ক্লাস পার্সপেক্টিভ আছে, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আসলে ফজলুল হক কংগ্রেসের সাথে একটা মন্ত্রীসভা তৈরি করতে চাইছিলেন। কিন্তু কেপিপি-র দাবি ছিল জমিদারি অ্যাবলিশ করতে হবে। আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেটা মানবেই না। জমিদারির প্রতি তাদের এত সমর্থন ছিল যে তারা জমিদারি-বিরোধী সব আইন উইথড্র করেছিল। আবার জমিদারি উচ্ছেদ মুসলিম লিগেরও দাবি ছিল। কাজেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। আর কংগ্রেস জমিদারির পেছনে সমর্থন দিয়েছিল। তারপর তো ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা হল, কমিউনিস্ট পার্টি ঢুকল। কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু সেটা চালায়নি, সেটা আসলে ছিল কৃষকদের বিপ্লব। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তেভাগার জন্য ক্রেডিট পায়।

প্রতিপক্ষ: ১৯৪৬-এর ঘটনায় হিন্দু মহাসভা আর শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা নিয়ে কিছু বলুন।

জনম: আবারও দুর্ভিক্ষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা বোঝার জন্য। ১৯৪৪ সালে যখন দূর্ভিক্ষ চলছিল, তখন একটা দরকারি কাজ ছিল যে সরকারের হাতে যদি চাল থাকে, তাহলে তারা সেটা বাজারে ছাড়তে পারবে। মানে চালের দামের এই দুষ্টচক্রটা ভাঙার জন্য সরকারের চাল মজুদ করা দরকার ছিল। আমরা জানি যে উইনস্টন চার্চিল ভারতবর্ষে চাল কিংবা অন্য কোনো খাদ্যশস্য রফতানি করতে রাজি ছিলেন না। দাম আর জোগানের যখন এরকম একটা সংকট তৈরি হয়, তখন একমাত্র রাস্তা হল বাজারে খাদ্যশস্য ছাড়া। তাহলে দাম আপনিই কমে যাবে। সেই কারণেই খাদ্যশস্য আমদানির ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেখানেই চার্চিলের ভূমিকা। চার্চিল ছিলেন জাতিবিদ্বেষী। বাংলার মানুষ যখন না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তখন চার্চিল চাল পাঠাতে রাজি হননি। সেই চাল আমদানি করা গেলে কিন্তু বাজারে দামটা কমে যেত। আজকের দিনের কথা যদি ভাবা যায়, মানুষ যখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে, তখন সেটা সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ওঠে। কাজেই যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন রাজনৈতিক সংঘর্ষ কতটা বড় এবং তিক্ত আকার নিতে পারে, সেটা সহজেই বোঝা যায়। সে সময় শ্যামাপ্রসাদ আর হিন্দু মহাসভা সক্রিয়ভাবে সরকারের চাল সংগ্রহ করার কাজে বাধা দিয়েছিল। কারণ এটা তো মুসলিম লিগের মন্ত্রীসভা। তাই হিন্দু মহাসভা এই উদ্যোগটার বিরুদ্ধে ছিল এবং ক্রমাগত প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে যে, “কাউকে চাল বিক্রি কোরো না, শুধু আমাদের লোক, মানে হিন্দু এজেন্টদের বিক্রি করো।” তাদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারি প্রকল্পের বিরোধিতা। তাই তারা সরকারকে বাধা দিচ্ছিল। তারপর দাঙ্গার সময় হিন্দু মহাসভা ডিরেক্ট অ্যাকশনের দাবির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছিল, বক্তৃতা দিচ্ছিল।

প্রতিপক্ষ: মানে এটাকে সাম্প্রদায়িক হিংসার দিকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে হিন্দু মহাসভার ভূমিকা ছিল। যেমন গোপাল পাঁঠা…

জনম: গোপাল পাঁঠা সম্ভবত হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন, কিন্তু সেটা খুব একটা পরিষ্কার নয়। তিনি অনেকটা নিজের ইচ্ছেমতোই কাজ করতেন। তিনি তো একজন কষাই ছিলেন— পেশায় এবং স্বাভাবেও বটে। এখন পশ্চিমবঙ্গে যে ধারণাটা গড়ে উঠেছে, সেটা হল হিংসা শুরু করেছিল মুসলিম লিগ, আর হিন্দুরা তার জবাব দিয়েছিল। কাজেই এর জন্য দায়ী মুসলিম লিগ। কিন্তু দাঙ্গার শুরুর দিনগুলোর দিকে যদি তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে দু’তরফ থেকেই হিংসার ঘটনা ঘটছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট হিংসা শুরু হয়েছিল দোকানপাট বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে, তারপর সেই হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাছাড়া ছিল মুসলমানদের মিছিল থেকে পাড়াকে রক্ষা করার প্রশ্ন, আর তাই মুসলমানদের উপর হিংসার ঘটনা শুরু হয়েছিল। কাজেই একেবারে গোড়া থেকেই যে দু’তরফ থেকেই হিংসা ছড়াচ্ছিল, সেটা খুব পরিষ্কার। দাঙ্গার পর অনেকেই বলেছিলেন যে, কলকাতায় হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মুসলমান মারা গিয়েছিল। এই দাঙ্গায় নিহতের কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু দাঙ্গার দায় বিভিন্ন পক্ষের। এই ধরনের ঘটনা কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এটা ছিল আদ্যন্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনা। বস্তিতে বস্তিতে শ্রমিকরা দল পাকিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে শান দিচ্ছিল, আর তারপর রাস্তায় নেমে লুঠপাট করছিল, উল্লাস করছিল, খুনজখম করছিল। আসলে এই শ্রমিকরা এত বঞ্চনার শিকার হত, তাদের মধ্যে এত হতাশা ছিল, তাদের এত পরিশ্রম করতে হত, তার উপর যুদ্ধের সময় আকাশ থেকে বোমা পড়ছে, খাওয়া জুটছে না, দেশে তাদের পরিবার মারা যাচ্ছে, তাই গোটা ব্যাপারটা তাদের কাছে এক ধরনের মজাও ছিল। কাজেই এই পরিস্থিতিতে যে আগুন জ্বলেছিল, তার মধ্যে কোনো পরিকল্পনা বা শৃঙ্খলা ছিল না।

প্রতিপক্ষ: ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়। কিরণশঙ্কর রায়, আবুল হাশিম, সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন, ভারত-পাকিস্তান দুটো আলাদা রাষ্ট্র, কিন্তু বাংলা এক থাকবে। তাঁরা আরেকটা তৃতীয় রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেছিলেন। এটা ব্যর্থ হল, এটা কেউ মানল না। এর পিছনে রাজনীতিটা কী? বা এটার পিছনে কী বাস্তবতা কাজ করেছে বলে আপনার মনে হয়?

জনম: আবারও, এই ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যানের ব্যর্থতার পিছনে বিড়লার ভূমিকা ছিল। তাঁর কলকাতাকে ভারতের মধ্যে রাখার দরকার ছিল। কারণ ভারতবর্ষের বিড়লার শ্রেণির মানুষদের জন্য কলকাতাই ছিল শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র। তাই বিড়লা এবং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র নেতৃত্বে শিল্পপতিরা সবাই ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যানের বিরোধিতা করেছিল। গান্ধি এই পরিকল্পনায় একবার রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধি এবং বিড়লা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বিড়লা এবং হিন্দু মহাসভা ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যানের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রীতিমতো লবি করতে শুরু করে দেন। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদী অংশটাই জিতে গেল। আর কিরণশঙ্কর রায় কংগ্রেসের মূলধারার লাইনের বাইরে ছিলেন। মুসলিম লিগ এই প্ল্যানে একবার রাজি হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস রাজি ছিল না। কারণ তারা শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্র কলকাতাকে পাকিস্তান কিংবা ঐক্যবদ্ধ বাংলার হাতে ছেড়ে দিতে চায়নি। বিড়লা আর অন্য শিল্পপতিরা কলকাতাকে হাতছাড়া করতে আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁদের কাছে এ শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র তৈরির জন্য যে ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান, তাকে খারিজ করে দেওয়ার জন্য তাঁরা কংগ্রেসের উপর রীতিমতো চাপ দিয়েছিলেন। কাজেই ইউনাইটেড বেঙ্গল হয়নি, তারপর তো দেশভাগ করে দেওয়া হল। স্বাধীন বাংলার একটা স্বপ্ন ছিল, স্বপ্ন তো থাকবেই। এ সময় একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল, কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রতিপক্ষ: আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বললাম। আরও অনেক লম্বা সময় ধরে কথা বলা যেত, স্বল্প সময়ে, স্বল্প পরিসরে কথা হল। কিন্তু শেষ একটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। আমাদের নিজেদের এত মানুষ মারা গেল, আমাদের দেশ বাংলা দুটো ভাগ হয়ে গেল, অথচ এ নিয়ে কোনো বড় কাজ ইতিহাসবিদদের মধ্যে থেকে হয়নি কেন? এই ইতিহাস-সচেতনতা তৈরি হল না কেন?

জনম: কেউ অন্য কারও ইতিহাস লিখবে না। বাঙালিদেরই লিখতে হবে নিজেদের ইতিহাস। তারা যদি গুরুত্ব না দেয়, কেউ দেবে না। একজন জার্মানি বা বার্মিজ গুরুত্ব দেবে না। বাঙালিদের নিজেদের ইতিহাস জানতে হবে। জানতে হবে, যখন ৩০ বা ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়, তখন সেটা একটা বিশাল ব্যাপার। আমার মনে হয় একটা কারণ আছে— যে যারা মরে গিয়েছিল, তারা সবচেয়ে গরিব লোক। এখানে একটা শ্রেণির ব্যাপার আছে। আমাদের সবাইকে একটা জিনিস বুঝতে হবে, যে ৫০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল, তারা বাঙালি। গরিব ছাড়াও তারা বাঙালি, তাই আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। তাদের জীবন শেষ করেছে ব্রিটিশরা এবং পয়সাওয়ালা লোকেরা। তাদের খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অনেক কাজ করার আছে। আমি কিছু করেছি। কিন্তু এই যে জিউইশ হলোকাস্টের উপরে হাজার হাজার বই আছে, এত গবেষণা হয়েছে, কিন্তু আমাদের এই দুর্ভিক্ষ, এই গণহত্যা সম্বন্ধে কয়েকটা মাত্র বই আছে। আমার বই আছে, আর কয়েকটা বই আছে। আমরা যদি এই কাজ না করি, কেউ করবে না। আর এই বিষয়ে আমরা যদি বিশেষ জানতে না চাই, তাহলে আমাদের মনে কমবেশি মিথ্যের একটা দাগ থাকবে, একটা সমস্যা থাকবে। তাই জানা উচিত এ সম্পর্কে। এত লোক কেন মরে গেছিল, কী কারণে, ইতিহাসের ছবিটা কেমন ছিল, সেসব সম্পর্কে। কিন্তু সে কাজ কেউ করেনি। এখনও এই ইতিহাসটার কোনো পুনর্নির্মাণ হয়নি। বাংলায় লোকে এখনও না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, এখনও এত গরিব মানুষ আছে। যখন এরকম একটা ঘটনা ঘটে, তখন কিছু একটা পালটাতে হবে, এই ভাবনাটা আসে। কিন্তু এখনও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন নেই। এখনও এখানে আলুচাষিদের জন্য যথেষ্ট কোল্ড স্টোরেজ নেই। তারা মহাজনদের শোষণ ভোগ করছে, যে ব্যবসায়ীরা তাদের দাদন দিচ্ছে, তাদের শোষণ ভোগ করছে। মানুষ আজও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তারা সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাগ পাচ্ছে না। তাই আমার মনে হয়, অনেক কাজ করা বাকি। আমার মনে হয়, এখনও দুর্ভিক্ষ ফিরে ফিরে আসছে, আরণ আসলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। উপনিবেশবাদ শেষ, কিন্তু গোটা কাঠামোটা একই রয়ে গেছে।

প্রতিপক্ষ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।