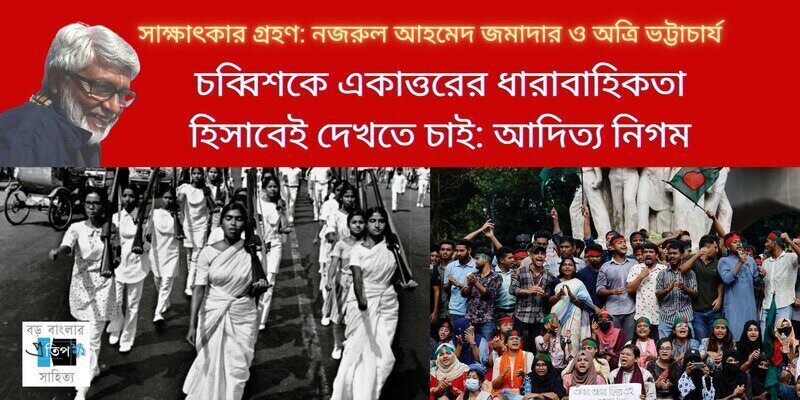

।। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নজরুল আহমেদ জমাদার ও অত্রি ভট্টাচার্য ।।

অধ্যাপক আদিত্য নিগম। উপমহাদেশের একজন সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক চিন্তক ও লেখক। বিউপনিবেশায়িত সমাজচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বড় বাংলার সাহিত্য পত্রিকা প্রতিপক্ষ তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করেছে। বিউপনিবেশায়িত দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ২০২৪ সালের বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থান প্রসঙ্গে। প্রতিপক্ষ পত্রিকার তরফ থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নজরুল আহমেদ জমাদার ও অত্রি ভট্টাচার্য।

প্রতিপক্ষ: আপনি এবং প্রথমা ব্যানার্জি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন, সেটা হল ডুয়িং থিয়োরি। এই ডুয়িং থিয়োরিটা নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন।

আদিত্য নিগম: ডুয়িং থিয়োরির কথাটা এইভাবে ওঠে যে সাধরণত আমাদের এখানে ভারতে বা সাউথ এশিয়ায় বা অন্যান্য দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে একটা ধারণা আছে যে থিয়োরি সব পশ্চিমা বিশ্ব থেকেই আসে। আমাদের শুধু সেটাকে প্রয়োগ করতে হয়। একটা থিয়োরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে থেকে আসবে আর আমরা তার একটা মার্কসবাদী ব্যাখা দেব, অথবা উত্তর-আধুনিক কিংবা লিবারাল ব্যাখা দেব। থিয়োরিটা আসবে পশ্চিম থেকে। আমরা ওইটাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমাদের সমাজের ব্যাখা করা যায় সেটা বলব। এইখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা যে তত্ত্বটা পশ্চিম থেকে পাচ্ছি এটা তো আকাশ থেকে পড়েনি, এটা তো তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরি হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা কতগুলো জিনিস জেনেরালাইজ করেছে, এবং সেখান থেকেই কতগুলো তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছে। তার দুটো দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে তার ব্যাখ্যার দিক, সমাজে কী কী হয়েছে বা কীভাবে হচ্ছে, কীভাবে হতে পারে, এরকম একটা ব্যাখ্যার দিক আছে। আর একটা হচ্ছে আদর্শের দিক। যেটা ব্যখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে। যেমন ধরো তারা বলে দিচ্ছে আসলে গণতন্ত্রই হচ্ছে তোমাদের পথ, যেভাবে আমরা গণতন্ত্রের দিকে এসেছি, এইটাই হচ্ছে আসল পথ। সেকিউলারিজমই হচ্ছে আসল, আমাদের এখানে এটা যেভাবে গড়ে উঠেছে সেটাই আসল পথ। আমরা সেকিউলারিজমের কথাই বলছি। পশ্চিমে যেভাবে চার্চ আর রাজতন্ত্রের ক্ষমতা (মোনার্কির ক্ষমতা) একদম গেঁথে ছিল, যেটাকে ওরা টেম্পোরাল পাওয়ার বলে। সেই ফিউশন বা পারস্পরিক গেঁথে থাকে ক্ষমতা থেকেই পরবর্তীকালে আলাদা করার বা সেপারেশনের কথাটা আসছে। আমাদের এখানে কিন্তু সেরকম কোনো গাঁথাগাঁথির ব্যাপার নেই। আমাদের এখানে প্রিকলোনিয়াল পিরিয়ডে সুলতান বা মুঘল সাম্রাজ্যের সময় কোনো শরিয়ত শাসন ছিল না। তারও আগে সেই ধরনের ধর্মীয় শাসন ছিল না। আমরা যদি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে কথা বলি, সেটাও কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়। তো আমাদের এখানে সেরকম গাঁথাগাঁথির কোনো ব্যাপার ছিল না। সমাজের একটা আলাদা ধরন আছে, তার একটা আলাদা চলন আছে। আর ওপরে আছে রাষ্ট্র ক্ষমতা। আমরা যদি চীনের দিকে দেখি, কনফুশিয়ানিজমও সেই অর্থে কোনো ধর্মই না। চীনে কিছুটা বৌদ্ধর প্রভাব, কিছুটা কনফুশিয়ানিজমের আর কিছুটা ডাউইজমের প্রভাব আছে। এর মধ্যে মহাযান বৌদ্ধ কিছুটা ধর্মের আকার নিলেও চীনের রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে যোগ ছিল মূলত কনফুশিয়ানিজমের, কিন্তু সেটা সেই অর্থে ধর্ম ছিল না। এই সমাজটাই আসলে অন্য ধরনের সমাজ। সুতরাং, আমরা যদি আরব দেশগুলোতেও দেখি, প্রথম চারটে খলিফার পরে খিলাফত আর সালতানাত দুটো আলাদা পথ ধরেছে। এই দুটো একসঙ্গে কোনোদিন ওইভাবে গাঁথাগাঁথি ছিল না। পরে হয়েছে, ১৭-১৮ শতাব্দীতে। তো সেই জন্য আমার কথা হচ্ছে যে ডুয়িং থিয়োরি মানে হচ্ছে যে আমাদের নিজের পরিস্থিতির সঙ্গে, নিজের ইতিহাসের সঙ্গে, নিজের সময়ের সঙ্গে আমাদের যে একটা কুস্তি করতে হয় সবসময়, ওইটার মধ্যে দিয়েই তত্ত্ব বেরোবে। ওইটার মধ্যে থেকেই আমাদের নিজেদের উপযুক্ত একটা তত্ত্ব বার করা। এইটা হচ্ছে ডুয়িং থিয়োরির কথা বলার আসল উদ্দেশ্য।

প্রতিপক্ষ: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে নিজস্ব তত্ত্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে ডুয়িং থিয়োরি এখনও অবধি কতটা সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আদিত্য নিগম: সফল তো হয়নি। আমার মনে হয় এটা এখন একটা প্রোগ্রাম হিসেবে রাখছি যে এটা আমাদের করার দরকার, এটা প্রয়োজন। কিন্তু এখনও যেটা হচ্ছে, সেটা তো সেই পুরোনো ধাঁচের হচ্ছে। এখনও আমরা পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকি। ওরা পুঁজিবাদের সম্পর্কে কবে কী বলবে, আমরা সেদিকেই তাকিয়ে থাকি। এখন পুঁজিবাদ ওখানে যা চেহারা নিচ্ছে আর আমাদের এখানে যে চেহারা নিচ্ছে, দুটো একদম আলাদা। কিন্তু সেটা নিয়ে আমাদেরও কোনো মাথাব্যথা নেই। ওরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করছে, পোস্ট-হিউম্যান করছে, নানান ধরনের তত্ত্ব ওইখান থেকে আসছে আর আমরা সেগুলো আওড়াচ্ছি। সেগুলো নিয়ে আমাদের এখানেও সেমিনার, ওয়ার্কশপ হচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যেটা আমরা ভুলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে, গ্লোবাল সাউথে যে অধিকাংশ জনগণ, যাদের অন্তত ৭৫ শতাংশ গরিব, তারা কিন্তু এখন আর সেই অর্থে পুঁজিবাদের জন্য অপরিহার্য নয়। ওদের এখন কোনো প্রয়োজনই নেই, ওদের না প্রয়োজন আছে শ্রমিক হিসেবে, না প্রয়োজন আছে ক্রেতা হিসেবে। মার্কসবাদীরা যেটা বলতেন, যে পুঁজি শ্রম ছাড়া হয় না, মজুরি ছাড়া হয় না। এখন এই জনগণ পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। কারণ বিশ্ব পুঁজিবাদ এদেরকে যদি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয় তাহলেও বিশ্ব পুঁজিবাদের কিছু নষ্ট হবে না। তবে আমাদের যেটা ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পরিস্থিতি থেকে কীভাবে আমরা তত্ত্ব করতে, কীভাবে আমরা পুঁজিবাদকেও এইদিক থেকে বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা যদি শুধু ভবি পশ্চিমে পোস্ট-হিউম্যান চলেছে, আমরাও পোস্ট-হিউম্যান করব, তাহলে হবে না। ওরা তো এখন অন্যদিকে যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে, আমাদের একটা মুশকিল আছে যে কারণে এটা হয়নি, সেটা হল বিশেষ করে এই সাউথ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, উপনিবেশ হওয়ার প্রক্রিয়া। আমরা যেভাবে কলোনাইজড হয়েছি, চীন সেইভাবে কলোনাইজড হয়নি। কাজেই চীন চিরকালই ওদের নিজের ভাষায় লেখাপড়া বজায় রেখেছে। আর আমাদের এখানে গোটা সমাজকে যেমন কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দেওয়া হয়, সেরকম অবস্থা হয়েছে। গোটা সমাজ এবিসিডি শিখছে, গোটা সমাজ তারপরে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করেছে। আগে আমাদের একটা নিজস্য চিন্তাভাবনার পদ্ধতি ছিল, আমাদের পৃথিবীকে জানার বা বিশ্বকে জানার, বোঝার বা আমাদের তত্ত্ব করার একটা পদ্ধতি ছিল। সেগুলো কিন্তু আমরা ভুলে গেছি। ভুলে গেলাম আর কী, আর সেটা কোনো কাজেরও রইল না। তো আমরা সবাই ইংরেজি শিখতে শুরু করলাম, তারপরে ইংরেজি ফিলোজফারদের পড়তে শুরু করলাম, তারপরে ওদের তত্ত্ব শিখতে শুরু করলাম। এখন আমরা তো একেবারে বাচ্চা। এখন ওদের মুখ চাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। যতদিন না আমরা ওখান থেকে বেরোতে পারছি, ততদিন আমরা ওদের মুখ চেয়েই থাকব। আমরা একটু আমাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাই। মুঘল আমলে দারাশিকো ৫২টা উপনিষদ অনুবাদ করছেন। ওই উপনিষদের অনুবাদ তারপর এখান থেকে বার্নিয়ায় নিয়ে গিয়েছেন ফ্রান্সে। ওখান থেকে ফরাসিতে অনুবাদ হচ্ছে, ফরাসি থেকে লাতিনে অনুবাদ হচ্ছে, সেই থেকে ইউরোপ জানতে পারছে ভারতবর্ষের উপনিষদ আর বেদ নিয়ে। কিন্তু এইগুলো আমাদের এইখান থেকে ডায়রেক্টলি হয় না। দারাশিকো যখন মাজমা–উল–বাহারিন লিখেছিলেন, তাতেও কিন্তু বেদান্ত আর ইসলামের মধ্যে কতকগুলো কমন সূত্র খুঁজবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। অর্থাৎ নানান ধরনের প্রচেষ্টা এইখানেও হয়েছে, যেটা একদম পশ্চিম থেকে আলাদা। আর আমরা ওইগুলো একেবারে ভুলে গিয়েছি। আমার বক্তব্য হল, তত্ত্ব করা মানে হচ্ছে নিজের ইতিহাসকে আর নিজের সময়টাকে পুনরায় নতুন করে আমাদের মতো করে বোঝা।

প্রতিপক্ষ: বাংলাদেশে এই যে গণঅভ্যুত্থান ঘটল সেটা নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে জনতারই আন্দোলন ছিল। কিন্তু মূলত ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু যারা সামনের সারিতে ছিলেন তাদের এক ধরনের চর্চার পরিসর ছিল। ক্যাম্পাসে যখন এরা দেখতেন প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলি আওয়ামী আমলে কোণঠাসা, তারা ওই দলগুলির তাদের দিকে যেতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে এখানে যখন রাজনৈতিক হতাশা তৈরি হয় তখন আসলে যেটা হয়, একটা ফ্যাকশনালিজম হয়। তিন-চারজন বেরিয়ে গিয়ে সরাসরি একটা সংগঠন তৈরি করার কথা ভাবে বা অন্য কিছু করার কথা ভাবে। কিন্তু যেটা ওদের ক্ষেত্রে (বাংলাদেশ) আমার খুব অন্যরকম লেগেছে, ওরা কিন্তু টানা চর্চা করে যাওয়ার কথা বলেছে। একটা হয়তো টেক্সট্, সেটা হয়তো সেমিনারি টেক্সট্, সেটাকে ১০ জন মিলে পড়ছে। আজকে এখানে আমরা যে মাহফুজ আলমকে দেখতে পাচ্ছি, ইউনুসের প্রধান উপদেষ্টা সহকারী থেকে এখন সরকারের একজন উপদেষ্টা, সে কিন্তু একসময় বটতলায় বসত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। তারা একটা গ্রুপ হিসেবে বসত এবং তাদের একটা অপ্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার পরিসর ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সংগঠন গড়ব, হঠাৎ করে বিপ্লব করে ফেলব, নতুন একটা কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করব, এই ধরনের কথা ভাবছিলেন না। আমার মনে হয় আপনি যেটা বলছেন, ডুয়িং থিয়োরির হয়তো একটা প্র্যাকটিসের জায়গায় তারা ছিলেন। বিভিন্ন পাঠচক্র করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে, ফরহাদ মজহাররা ভাব-বৈঠকি করে প্যালেস্টাইনের মতো বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে লাগাতার আলোচনা করে গিয়েছেন। গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এই যে তাত্ত্বিকতাকে আগে গুরুত্ব দেওয়া হল এবং তারপরে একটা নির্মাণ হল এবং সেটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের দিকে গেল, এই গোটা প্রসেসটা, এইটা কি আসলে আমাদের সংগঠন নির্মাণ সম্পর্কে নতুন কিছু বোঝাচ্ছে বা গাঠনিক শক্তি, কনস্টিটিউয়েন্ট পাওয়ার সম্পর্কে কি নতুন কিছু বোঝাচ্ছে? মানে ডুয়িং থিয়োরি কি বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে? বা ভবিষ্যতে কি নতুন কোনো সম্ভাবনার জন্ম দেবে ?

আদিত্য নিগম: হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মানে আমার মনে হয় ওটা ছাড়া আমাদের গতি নেই। আমার তো মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের জ্ঞানগঞ্জের আলোচনাচক্রগুলোও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমাদের এখানে বিশেষ করে বাম মহলে মনে হয় যেন রাজনীতিটাই আসল, রাজনীতিকেই সামনে আনতে হবে। একটা মুহূর্তের প্রশ্নটা অনেক সময় এত বেশি বড়ো হয়ে যায় যে তার যে প্রস্তুতি দরকার, তার যে মানসিকভাবে, আদর্শগতভাবে যে প্রস্তুতি দরকার, তার কোনো জায়গা থাকে না। এইটা ভারতের ইতিহাস থেকে তিনটে আলাদা আলাদা ধারার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এক হচ্ছে আম্বেদকরের আন্দোলন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় আম্বেদকর নিচু জাতির, দলিত বহুজন জাতির যে আন্দোলনগুলো করেছিলেন, সেই আন্দোলনগুলোর সঙ্গে সার্বিক স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা সংঘাত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নেতাদের ধারণা ছিল যে আগে ক্ষমতা দখল করতে হবে, তারপর সমাজ পরিবর্তন হবে। আর যাঁরা বহুজনের অধিকারের আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল, যদি সমাজ পরিবর্তন না হয়, সমাজের কিছু কিছু জিনিস যেমন জাতিভেদ ইত্যাদি, যদি না ভাঙা হয়, তাহলে যে সমাজটা আমরা তৈরি করব সেটা কিন্তু ঠিকমতো ওই দিকে যাবে না যেদিকে আমরা নিয়ে যেতে চাইছি। ঠিক এই জিনিসটাই কিন্তু অন্যভাবে আমরা দেখি গান্ধির মধ্যে। গান্ধি বারবার এটা বলেছেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আগে হওয়া প্রয়োজন, তারপরে আমরা স্বাধীনতার দিকে এগোতে পারি। যার জন্য চিরকালই স্বাধীনতা এক্ষুনি চাই যারা বলতেন, তাদের সঙ্গে কখনো একমত হতে পারেননি তিনি। তার মানে এটা বলা যেতে পারে যে তিনি জানতেন যে আসলে আমাদের আগে যে ঐক্যটা দরকার, মানে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বা এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের যে পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া দরকার, সেটা না হয়ে আমরা যদি সোজা রাজনীতির দিকে যাই তাহলে কিন্তু আমরা এগোতে পারব না। এই দুটো কিন্তু আসছে দেশের অভিজ্ঞতা থেকে, এই দুটো কিন্তু বাইরে থেকে আসেনি। তৃতীয় হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ রায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় এখানে তো আগে যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি করতেন, যেই সংগঠনগুলির মধ্যে একটু হিন্দুয়ানির ব্যাপার ছিল। তারপর তো তিনি কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়ার পরে এসব ছেড়ে দিলেন। কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়ার পরে একদমই পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন ফিলোজফির দিকে এসে গেলেন। কিন্তু তিনিও জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে উপলব্ধি করলেন যে আসলে ক্ষমতা দখলের আগে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিভিত্তিক ও ফিলোজফিকাল রেভোলিউশন দরকার। এইটা না হলে ক্ষমতা দখলের এই লড়াইটার কোনো অর্থ থাকবে না। কিন্তু যখনই আন্দোলন তুঙ্গে চলে যায়, এরা সবাই মার্জিনালাইজ হয়ে যায়। তাতে শেষ পর্যন্ত যেটা ডমিন্যান্ট চিন্তাভাবনা, অর্থাৎ বিদেশ থেকে আসা জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ধারণাগুলো গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের যে ন্যাশনালিজমের আলোচনাগুলো, সমালোচনাগুলো, সেগুলোও আমরা কোনোদিন দেখিনি। এখন এটা নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়। তখন তো উনি গালাগালি খেতেন। ফলে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখি যে এই বুদ্ধিভিত্তিক চর্চার প্রস্তুতিটা খুব দরকারি ছিল। এর প্রভাব ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে কতটা ছড়িয়েছে আমি জানি না, কিন্তু যাঁরা নেতৃত্বে আছেন, যাঁরা আন্দোলনে সক্রিয় আছেন, তাঁদের মধ্যে এই আলোচনাগুলোর নিশ্চয়ই একটা বড়ো ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয়।

প্রতিপক্ষ: গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন সরকার এবং তারপর যে বিভিন্ন পাবলিক ডিসকোর্সগুলো হচ্ছে বাংলাদেশে, সেখানে বেশ কিছু আইকনের নাম নতুন করে উঠে আসছে যারা সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্থে খুবই বড়ো চিহ্নবাহক ছিলেন, যেমন ধরুন মওলানা ভাসানী, যোগেন মণ্ডল, আবুল হাশিম, যাঁরা আসলে একটা অন্যরকম বাংলার কল্পনা করতেন, যে বাংলা দলিত মানুষের এবং মুসলমান মানুষের ঐক্যর কথা বলে। আপনি নিজে যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ভারতে রয়েছেন, সে কারণে আপনি জানেন যে সেখানে কীভাবে দলিত মানুষের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ আরএসএস বাধিয়েছে এবং এটাকে একটা তাত্ত্বিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু এখানে যোগেন মণ্ডলের মতো আইকনরা নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমান মানুষের সম্প্রীতির কথা বলেছিলেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই বলছি, আবুল হাশিম, শরৎ বসুরা যে অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে ইতিহাসের কথাই বাংলাদেশে বারে বারে ফিরে আসছে। এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি মুসলমানের বর্গীকরণ, যেটা ঘটানো হচ্ছিল আওয়ামী আমলে, সেটার বাইনারিটা বোধহয় ভেঙে যাচ্ছে। সেই কারণেই পুনর্বার ভাসানী, যোগেন মণ্ডল এঁদের কথা উঠছে। আপনি এই ব্যাপারটাকে কীভাবে দেখছেন?

আদিত্য নিগম: আসলে ওইভাবে আমার খুব একটা ভাববার সুযোগ হয়নি। তবে বদরুদ্দীন উমরের একটা ইন্টারভিউ পড়ছিলাম প্রথম আলো-তে, আর সেটা পড়ে আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে আসলে এই পুরো ব্যাপারটা ঘুরে যাচ্ছে দেশভাগের ইতিহাসের সঙ্গে। দেশভাগ এবং বিশেষ করে দুই বাংলার ভাগ। এখন আর অখণ্ড বাংলা সেভাবে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আজকের দিনে, বাংলার ক্ষেত্রে তো বটেই, গোটা সাউথ এশিয়ার কথা মাথায় রেখেই এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন আছে, বাংলাদেশ পাকিস্তান, ভারতের সবারই। কয়েক দিন ধরেই এই বিষয়টা নিয়ে আমি ভাবছিলাম, আজ ওনার সাক্ষাৎকার পড়ার পর এটা আরও বেশি করে আমার মনে হচ্ছে। কারণ যারা আমাদের বিরোধী, হিন্দুত্ববাদীই হোক আর মুসলিম জাতিবাদীই হোক বা যা-ই হোক, যারা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে জামাতে ইসলামীকে আবার আনার, এদের চিন্তাভাবনার পরিধিটা কিন্তু নেশন-স্টেটের মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওরা কিন্তু একটা বড়ো ক্যানভাস নিয়ে ভাবে। আমাদের মুশকিল হয়ে গেছে, আমরা যারা বাম গণতান্ত্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি নিজেদের বলি, আমাদের চিন্তাভাবনা শুধুই নিজেদের নেশন-স্টেটের মধ্যে থেকে গেছে। আমরা জানি না বাংলাদেশে কী হচ্ছে, পাকিস্তানে কী হচ্ছে। আর ওখানে এদের যে হস্তক্ষেপ, এই যে দেখলাম এখন গত কয়েক মাস ধরে তো পুরোপুরি আরএসএসের হস্তক্ষেপ দেখাই যাচ্ছে, এটার পালটা তৈরি করতে গেলে আমাদের সাউথ এশিয়ান ইম্যাজিনেশনটাকে আবার তুলে ধরা দরকার। ভৌগোলিকভাবে অখণ্ড বাংলা হয়তো সম্ভব নয়, আমরা এখন আর অখণ্ড বাংলার দিকে ওইভাবে ফিরে যেতেও পারি না, কিন্তু বড়ো বাংলার একটা ইম্যাজিনেশন দরকার। কোনো একটা নতুন পরিকল্পনা, নতুন ইম্যাজিনেশন এরকম তো দরকার যেটাতে বাঙালি আইডেনটিটি তুলে ধরা যায়। এখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কথাটা বলতে আমার একটু অসুবিধা হয়। ন্যাশনালিজম নয়, এটাকে ‘বেঙ্গলিনেস’ বলা যায়। যেমন পাঞ্জাবে বলে পাঞ্জাবিয়ত, কাশ্মীরে বলে কাশ্মীরিয়ত, ওই কাশ্মিরীয়তটা কিন্তু ন্যাশনালিজম নয়, এটা কাশ্মীরিনেস। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বললেই ওটা ন্যাশনালিজমের দিকে চলে যায়, আর জাতীয়তাবাদ বললেই সব বিপদগুলো একসাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে কারণ ন্যাশনালিজমটা হচ্ছেই একটা হোমোজেনাইজিং আইডিয়া এবং তার সঙ্গে নেশন-স্টেটও জড়িয়ে আছে, সঙ্গে নানান অন্য জিনিসও জড়িয়ে আছে। তো আমার মনে হয় ওই ‘বেঙ্গলিনেস’ ব্যাপারটাই আমাদের একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

প্রতিপক্ষ: একটা ন্যাশনালিজম তৈরি হলে তার বিপরীতে আর একটা ন্যাশনালিজম তৈরি হয়। যেমন বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরহাদ মজহারের মতো আরও বেশ কিছু জন ‘পলিটিক্যাল কমিউনিটি’-র ধারণার কথা বলছেন। অর্থাৎ একটা ভূখণ্ড থাকবে, সেই ভুখণ্ডের মধ্যে সবাই থাকবে, সেটাই পলিটিক্যাল কমিউনিটি। এই পলিটিক্যাল কমিউনিটির মধ্যে কি আপনি কোনো জাতীয়তাবাদের গন্ধ পাবেন?

আদিত্য নিগম: না। পলিটিক্যাল কমিউনিটিটা অন্য ব্যাপার। পলিটিক্যাল কমিউনিটি অনেক রকমের হতে পারে, নেশনও পলিটিক্যাল কমিউনিটি হতে পারে, কিন্তু পলিটিক্যাল কমিউনিটি মাত্রই যে নেশন হবে এমনটা নয়। সেটাকে অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের কাছে পালটা কোনো ধারণা নেই, সেহেতু পলিটিক্যাল কমিউনিটি কথাটা বলাটা ঠিকই, বলা যেতেই পারে। কিন্তু যদি ওটার সাংস্কৃতিক দিকগুলো ধরতে হয়, তাহলে ওই ‘বেঙ্গলিনেস’ গোছের কোনো একটা জিনিস আমাদের তৈরি করতে হবে, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই যার একটা অংশ হতে পারে এবং ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ওইটাই একটা অ্যানিমেটিং স্পিরিট ছিল। ওটার ভিত্তিতেই ভাষা আন্দোলন হয় আর ওটার ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ হয়। তাই আমার মনে হয় এটার কালচারাল দিকগুলো ধরেও একটু ভাবার দরকার আছে।

প্রতিপক্ষ: এই জায়গা থেকে একটা জিনিস বলা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে, আপনি যেটা বললেন যে আমাদের আর সেইভাবে আগের মতো তো আর অখণ্ড বাংলা হওয়াটা কঠিন, হওয়াটা ঠিকও নয়। আমরা যদি ধরুন সংস্কৃতিকভাবে একটা বড়ো বাংলার ধারণা তৈরি করি, যে দুটোই আলাদা থাকল কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে এক। কারণ আমাদের দুই বাংলার একটা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আছে। সেই জায়গা থেকে আমরা সাংস্কৃতিক একটা বড় বাংলার কথা ভাবতে পারি এবং সেইটা যদি পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে গড়ে তোলা যেতে পারে। ধরুন বর্তমানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কিন্তু পারস্পরিক মানুষের যে যাতায়াত, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের এই সংস্কৃতিক বড়ো বাংলার ধারণাটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন এবং দুই রাষ্ট্রের তিক্ত সম্পর্কের জন্য দুই রাষ্ট্রের মানুষের যাতায়াত কমে যাওয়ার বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

আদিত্য নিগম: আসলে এখানে ডিকলোনাইজেশনের (বিউপনিবেশায়ন) ব্যাপারটা পুরোপুরি ভালো করে বোঝা দরকার। কারণ, আমাদের এই যে ভাগাভাগিটা হয়েছে, এই ভাগাভাগির পেছনে যে ইতিহাসটা, সেটা উপনিবেশবাদ ছাড়া বা ওই ইতিহাস ব্যতিরেকে আমরা বুঝতে পারব না। কারণ বদরুদ্দীন উমর ইন্টারভিউতে বললেন যে আসলে দেশভাগটা জিন্নাহ করাননি। শুরু হয়েছে হিন্দু মেলাগুলো থেকে। এটা ঠিক কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই হিন্দু কথাটা বা এই হিন্দু-মুসলিম কথাটা, এই সমস্ত কথাগুলো তো আসে আমাদের চেতনায়, আমাদের কথাবার্তায়, আমাদের ভোকাবুলারিতে, ইংরেজ আসার পর। তার আগে তো হিন্দু একটা ধর্ম হিসেবে ছিল না। হিন্দু বলতে সিন্ধু নদীর এদিকে যারা থাকে তাদেরই বোঝানো হত। হিন্দু কথাটা এভাবে ব্যবহার হত এবং তারপরে হিন্দুস্তান ব্যাপারটা মোটামুটি একটা জিওগ্রাফিকাল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজরা আসার পরে ওরা ধর্ম বিষয়টা খুঁজতে শুরু করেছিল, তার জন্য সেনসাস করেছিল। সেনসাসগুলোর ক্লাসিফিকেশনের ভিত্তি ছিল ধর্ম। সেইখান থেকে এখানকার লোকেদেরকে বিভিন্ন খাঁচায় ভাগাভাগি করার একটা চেষ্টা হয়। কিন্তু তারপরও তখন থেকে আজ অবধি কিন্তু হিন্দুর কোনো পরিভাষা নেই। হিন্দু কে, এই কথাটা তখনও বলতে পারল না, আজও নেই। ইংরেজরা প্রথম যখন পাইলট প্রোজেক্টগুলো করল, সেনসাসের মাধ্যমে মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করল তোমার সম্প্রদায় কী বা তোমার ধর্ম কী। তো লোকজন আড়াই হাজার-তিন হাজার উত্তর দিল। এই আড়াই হাজার-তিন হাজার নিয়ে তো কোনো ট্যাবুলেশন করা যায় না। শেষ পর্যন্ত ওরা যেটা করল সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা, মুসলমান আছে ওটা বোঝা যায়, ওদের কোরান আছে, ওদের কতগুলো আইডেনটিফিকেশন আছে, খ্রিস্টান আছে, শিখ আছে, আর বৌদ্ধদের ছেড়ে বাদবাকি সবাইকে ওরা হিন্দু বানিয়ে একটা ক্যাটাগরি তৈরি করল। সেই থেকে আজ অবধি কিন্তু ভারতের সংবিধানে এবং পরে সুপ্রিম কোর্ট ইত্যাদির যে বক্তব্যগুলো, তাতেও কিন্তু হিন্দুর কোনো পরিভাষা নেই, আজ অবধি নেই। যারা খ্রিস্টান, শিখ ইত্যাদি নয়, তারা হিন্দু। ফলে এই ডিভিশনটা তো তৈরি হয়েছে সেনসাসের মাধ্যমে। যুক্ত বাংলার প্রথম যে সেনসাসটা হয়, সেটা প্রথম ছাপা হয় ১৮৮১ সালে। রাফিউদ্দিন আহমেদের একটা বই আছে বেঙ্গল মুসলিম্স নামে। খুব ইন্টারেস্টিং বই। তাতে উনি বলেন যে, আসলে ১৮৮১-তে প্রথম যখন সেনসাস হয়, তখন ভদ্রলোকেরা জানতে পারে যে আসলে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানরা ছিল ৫১% আর হিন্দুরা ৪৯%। এখান থেকে ওনাদের টনক নড়ে। পরে ইউএন মুখার্জির সেই ধারাবাহিক লেখা, যেটা পরে হিন্দু: আ ডায়িং রেস হিসেবে বের হয়, সেখান থেকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সূত্রপাত। সুতরাং এটা যদি গোড়ার থেকে আমরা দেখতে শুরু করি, এটার পেছনে আছে উপনিবেশবাদের একটা ইতিহাস। একটা পুরো কলোনিয়াল সরকারের একটা হস্তক্ষেপ, সেখান থেকে বিশেষ ধরনের ডিভিশন তৈরি হয়েছে। ফলে আমরা যখন আজকে এটা নিয়ে নতুন করে ভাববার চেষ্টা করব, আমরা যখন এই সাংস্কৃতিক বড়ো বাংলা বা বেঙ্গলি আইডেনটিটি নিয়েই ভাবি, কিংবা একটি সাউথ এশিয়ান ইউনিটি নিয়েই ভাবি, আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে আসলে এটা ডিকলোনাইজেশনের প্রশ্ন। ওই কলোনিয়াল সমস্ত হস্তক্ষেপগুলোকে যদি আমরা চ্যালেঞ্জ না করতে পারি আর সেটার থেকে বেরিয়ে না আসতে পারি, তাহলে আমাদের পক্ষে এগোনো সম্ভব না।

প্রতিপক্ষ:আসলে যে বড়ো বাংলার কথা বলা হচ্ছে, সেটা আসলে একটা ভৌগোলিক পরিভাষা এবং ভৌগোলিক পরিভাষাতে গেলেই আসলে ওই রাষ্ট্রের ব্যাপারটা খুব তাগিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যে বড়ো বাংলার ধারণার কথা বলছি, এটা কিন্তু ভৌগোলিক অর্থে বলা হচ্ছে না। এটা আসলে বলা হচ্ছে ভাবগত জায়গা থেকে। যে ভাবগত জায়গা থেকে দুই বাংলার একটা মেলবন্ধন তৈরি হতে পারে। অন্য দিকে দার্শনিক পর্যায়ে এই বড়ো বাংলার ভাবগত যে একটা জায়গা, সেখান থেকে তার উলটো দিকে আমরা যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা ভাবি। এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই সময় দাঁড়িয়ে যে রূপ নিয়েছে বা প্রথম থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেভাবে গড়ে উঠেছে, সেই জায়গা থেকে আমরা বাংলাদেশ প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি, ভারতের মূলধারার সমস্ত রাজনৈতিক দল কম-বেশি এক ধরনের একটা অবস্থান নিচ্ছে। সেটা দীর্ঘদিন ধরে চলা এক ধরনের আধিপত্যকামী ঔপনিবেশিক মনোভাবের পরিচয়। মানে আপনি বা আমরা যতই বলি আমরা উপনিবেশ পরবর্তী ভারতে রয়েছি, আসলে আমরা ঔপনিবেশিক মানসিকতার অন্য একটি বহিঃপ্রকাশ রাখছি। যেহেতু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভৌগোলিকভাবে, সেহেতু তার উপর আমরা এ ধরনের মানসিকতা রাখছি এবং দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক দলগুলি সবাই এ ধরনের কথাবার্তা বলছে। তো আপনার কাছে প্রশ্ন এই যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, তার গঠন, পুনর্গঠন এবং আজকে যে প্রয়োগ চলছে, সেই হিসেবে এটা কি একটা হিন্দুত্ববাদী প্রজেক্ট হিসেবে তৈরি হয়েছিল?

আদিত্য নিগম: একদিক থেকে দেখতে গেলে আমার তাই মনে হয়। কারণ আসলে কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব ছিল, তাতে অধিকাংশ নেতারা তো হিন্দু মহাসভার। গান্ধি আর নেহরুর মতো কয়েকজন ছাড়া, বাকিরা তো সবাই হিন্দু মহাসভার নেতা ছিল। আমাদের সংবিধান সভার আলোচনাগুলো যদি দেখি, তাতে পরিষ্কার হয়ে যায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের লেখাগুলো যদি দেখি, তাতেও পরিষ্কার হয় যে ওরা মোটামুটি ভারতীয় জাতিটাকে হিন্দু ফ্রেমেই ধরার চেষ্টা করছিল, যার কেন্দ্রবিন্দু হিন্দু। হিন্দু ধর্ম বলে নির্দিষ্টভাবে যেহেতু কিছু ছিল না, তাই ওদের ধারণার হিন্দু ধর্ম হচ্ছে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে কিন্তু মেলে না। তার সঙ্গে ভাষার প্রশ্নে মেলে না, অন্যান্য ব্যাপারেও মেলে না। কাজেই একটা উত্তর ভারতীয় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রঙে ওই হিন্দুটাকে পরিভাষিত করার, রাঙিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এবং সেটা আমার মনে হয় যে পুরোপুরি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের শেষ অবধি দেখা যায়। সেই জন্য নেহরু, গান্ধি এই ব্যাপারে অনেকটাই একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন। আম্বেদকরের মতো যাঁরা বহুজনের রাজনীতি করেছিলেন, তাঁদেরও একই অবস্থা, কারণ ওরাও ঠিক এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। ওদেরও ধারণা এটা ছিল যে ব্রিটিশ যাওয়ার আগে যদি এই জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আমাদের হিসেবনিকেশ না হয়, তাহলে আবার আমাদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হবে। তো এই অর্থে আমার মনে হয় যে এটা একেবারেই ঠিক কথা, সঠিক কথা।

প্রতিপক্ষ:বাংলা ভাগের আগে ঘটছে ’৪৩-এর মন্বন্তর। সেই ’৪৩-এর মন্বন্তর কি শুধুই কলোনিয়াল প্রভুদের দ্বারা হয়েছিল। নাকি এর মধ্যে কোন পলিটিক্যাল ও উত্তর ভারতের ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল? এর সঙ্গে কি বাংলা ভাগের কোনো যোগ ছিল? মানে বাংলাটা যে ভাগ হল, সেটা কি শুধুই ধর্মগত কারণে নাকি কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল? বিড়লাদের মত ব্যবসায়ীদের কি কোনো হাত ছিল?

আদিত্য নিগম: ’৪৩-এর মন্বন্তর নিয়ে বিশদে কিছু বলতে পারব না। ব্রিটিশের ভূমিকা আছে এটা তো আমি জানি, কিন্তু এটা নিয়ে যেহেতু গভীরে চর্চা নেই, সেই জন্য আমি বলতে পারব না। বাংলা ভাগের সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ আছে কি না সেটাও বলা যাবে না। ১৯৪৭-এর বাংলা ভাগের বিষয়টা বেশ জটিল। কারণটা শুধু ইকনোমিক বললে হবে না। মোটামুটি তো ওটার কারণ ধর্ম। আসলে ধর্ম এখানে জাতির কাজ করছে। এই দুটো জায়গাতেই কিন্তু হিন্দু মানে হিন্দু নেশন আর মুসলিম নেশন, এই ধরনের একটা টু-নেশন থিয়োরি দাঁড় করানো হয়েছিল। আর এটার পিছনে যে কাজ করছে, সেটা ক্ষমতা। মানে, এটায় আমি সরাসরি কোনো অর্থনৈতিকতার দিক খুঁজে পাচ্ছি না। হিন্দুত্ববাদী আরএসএস তো অখণ্ড ভারতের ধারণা করে, মানে অখণ্ড ভারত কিন্তু হিন্দু আধিপত্যের মধ্যে থাকবে। সেই জন্য অর্থনীতি সে অর্থে কোনো কারণ নয়। এটার পেছনে রাজনৈতিক কারণটাই আসল।

প্রতিপক্ষ:১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তৈরি হল। তারপর ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থানের পর একটা অংশ তৈরি, যারা ’২৪ করেছে তারা ’৭১-কে মানে না, মুক্তিযুদ্ধকে মানে না; আবার অপর পক্ষ বলছে যে ওরা ’২৪ মানে না। আপনাকে যদি ১৯৭১-এর সঙ্গে ২০২৪-কে মেলাতে বলি, আপনি কীভাবে মেলাবেন?

আদিত্য নিগম: আমার তো মনে হয় যে ’৭১-এর পরে পুরো একাত্তরের স্পিরিটটাকে একটা পার্টি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। এবং যেভাবে সেটার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে তার থেকে আমার মনে হয় যে, ’২৪ এক দিক থেকে একটা নতুন অনুভূতি। কারণ এই মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটটা তো শুধু আওয়ামী লীগের ছিল না। আওয়ামী লীগ যেভাবে বাকশাল করে নানানভাবে মুক্তিযুদ্ধকে মনোপোলাইজ করার চেষ্টা করেছে, আমার তো মনে হয় যে সেখান থেকে ২০২৪ একটা রাস্তা খুলে দিয়েছে। ওইটার সঙ্গে একটা সরাসরি যোগাযোগের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সেটা সফল হবে কি না তা তো বলা যায় না। এবং বর্তমানে দেখে যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশের অবস্থা খুবই জটিল। নানান ধরনের শক্তি আছে ময়দানে, আর তারা নানাদিকে ওটাকে ঘুরাবার চেষ্টা করছে। ফলে আমার মনে হচ্ছে ওটা কতটা কোন দিকে যাবে শেষ অবধি, এটা তো এখন এই মুহূর্তে আমি জানি না। কিন্তু আমি ’২৪-কে ’৭১-এর ধারাবাহিকতা হিসাবেই দেখতে চাই ।

প্রতিপক্ষ:আপনি নিজে যেহেতু বিপ্লবের রকমফের নিয়ে অনেকবার ভেবেছেন, মানে বিপ্লব কী, বিপ্লব কীভাবে হতে পারে বা কাকে বিপ্লব বলব, এই জিনিসগুলো নিয়ে খানিক ভাবনাচিন্তা আপনি কখনো না কখনো করেছেন, তাই আপনি বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানকে কীভাবে দেখছেন? একে কি বিপ্লব বলা চলে? মানে ট্র্যাডিশনাল অর্থে? কারণ এখানে বামপন্থীদের একটা অংশ এই অভ্যুত্থানের ক্রিটিক করতে গিয়ে এটাকে সিআইএ-ফান্ডেড কালার রেভোলিউশন বলছে এবং আমেরিকার একটা প্রভাব আছে ওরা বলছে। মূলত সিপিএম এটা মনে করে।

আদিত্য নিগম: এই কথাগুলো আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হয়। সিআইএ মনে হয় এত সর্বশক্তিমান যে সোভিয়েত ইউনিয়নটাকেও টেনে নামিয়ে দিল সেই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে! এটা হয় না। যারা গণঅভ্যুত্থান স্টাডি করেছে বা যারা তার নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদেরকে পড়লেই বোঝা যায়। ১৯০৫ সালের পরে স্টলিপিন রিঅ্যাকশন শুরু হওয়ার পরে লেনিন বলেছেন, এবার বিপ্লবের জোয়ারটা নেমে গেছে। এবার একটা ভাটা পড়ে গেছে, এবার নতুন বিপ্লবের জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, বিপ্লবীরা। চাইলেই আমরা বিপ্লবের জোয়ার তৈরি করতে পারি না, কিন্তু সেটা সিআইএ পারবে এটা সিপিআইএমের মাথা থেকে বেরোতে পারে। একটা গণঅভ্যুত্থানের জায়গা তৈরি করার জন্য লেনিন পারল না, কেউই পারল না, কিন্তু সিআইএ পারবে এটা সিপিএমের কর্মীরাই বলতে পারে! আসলে আমি এগুলো সিরিয়াসলি নিই না। কোনো অভ্যুত্থান এভাবে হয় না, এটা প্রথম কথা বোঝার। এটাকে যদি আলথুজারের ভাষায় বলি, যে এতগুলো সমাজের, বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন সেকশন, বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্ট, বিভিন্ন এথনিসিটি, নানান ধরনের লোকজন যখন একটা আন্দোলনের মধ্যে সেই ধরনের অভ্যুত্থানের মধ্যে শরিক হয়, তখন ওটা সম্ভব হয় শুধু এই কারণেই যে তখন কোনো একটা পয়েন্টে সেগুলো মিলে যাচ্ছে, একটা এক্সপ্লোসিভ অবস্থা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই যে এতগুলো ফোর্সেস এখানে একসঙ্গে মিলিত হল, যারা এমনিতে মিলবে না, একসঙ্গে কোনোদিন ভাবা যায় না, তারাও একসঙ্গে এসেছে। আর শুধু যে পলিটিক্যাল ফোর্সগুলো এসেছে তা নয়। আবার যদি লেনিনের কথা যদি বলি, যে ধরুন বলশেভিক রেভোলিউশনের অবস্থা কী ছিল অক্টোবরে? ফেব্রুয়ারি প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট তৈরি হওয়ার পরেই যে কয়েক মাস ধরে তারপরে যুদ্ধ থেকে লোকে ফিরে আসল, জুলাই মাস থেকে যে এটা শুরু হল, সেটা একটা অভ্যুত্থানের দিকে যাচ্ছিল। অবস্থা আগেই বুঝতে পেরে লেনিন এপ্রিল থিসিস দিলেন এপ্রিল মাসে এবং মোটামুটি জুলাই অবধি যেটা বোঝা গেল যে এবার একটা ওরকমভাবে নতুন একটা রেভোলিউশনারি আপরাইজিং-এর অবস্থা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে যদি আমরা দেখি যে ঠিক প্রথম ধাপে যখন আদালতের রায় আসার পরে তখন তো একটা ন্যূনতম গতিতে চলছিল আন্দোলনটা, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, তারপরে সরকারের দমননীতি শুরু হয়। তারপরে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের রাজাকার বললেন। আন্দোলনের আগুন আরও বাড়তে শুরু করল। আগুন জ্বলল, ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল। তারপর সরকার আরও দমনপীড়নের দিকে গেল। গুলি চলল, ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল ইত্যাদি। এটার পরে যখন পরিবর্তনটা এল, এটাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে একটার পর একটা নতুন ফেজ আসছে যখন আরও নতুনভাবে আরও লোকজন জড়ো হচ্ছে। সরকারের এই দমনে কিন্তু লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়নি। আমাদের এখানে যেটা আমরা দেখছি, আমাদের ভারতবর্ষে তো অনেক অনেক আন্দোলন হয়েছিল, এর মধ্যে কিন্তু সরকারের দমন শুরু হলেই সবাই যে যার বাড়িতে ফেরত চলে গেল। বাংলাদেশে কিন্তু এমনটা হয়নি। যত বেশি দমন বেড়েছে, তত বেশি করে মানুষ জড়ো হয়েছে। আরও বেশি সংখ্যায় মানুষ আন্দোলনে এসেছে, সেই থেকে অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি। এইটা কোনো সিআইএ তৈরি করতে পারে না, কোনো আমেরিকান তৈরি করতে পারে না, এটার একটা নিজস্ব ডায়নামিক আছে, ইন্টারনাল ডাইনামিক আছে। ফলে আমি ওই কথাগুলোকে একদম সিরিয়াসলি নিই না।

প্রতিপক্ষ: বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এক ধরনের সংবিধান সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, নৈতিক সংস্কার এবং সমগ্র কাঠামো বদলের কথা বলা হচ্ছে। এবং সেটা মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে গণসার্বভৌমত্বের উপর। সার্বভৌমত্বের বিষয়টা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বারবার দেখা গেছে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্র বারবার এইভাবে সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত করার চেষ্টাটা কিন্তু করে গেছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র বারবার হাসিনাকে ফেরত চাইলেও সে ব্যাপারে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। এই যে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা বা সার্বভৌমত্বের আঘাত এবং সেখান থেকে সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক বাসনা তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে, এইটা নিয়ে আপনি একটু জানান। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের যে বাইনারিটা ছিল, অভ্যুত্থানের ফলে কি সেটা ভাঙার কোনো সম্ভাবনা আছে? বিশেষ করে বিএনপি এখন সবথেকে বড় দল। ছাত্রদের একটা নতুন দল তৈরি হবে এবং জামাতও আছে, বামেরাও আছে এবং নাগরিক কমিটি তৈরি হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে কি মালটিপার্টি ডেমোক্রেসি হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

আদিত্য নিগম: ভারত রাষ্ট্রের প্রশ্নটা আমি আগে বলছি। কারণ এদের আসলে অনেক স্বার্থ জড়িয়ে আছে এবং ওরা হাসিনাকে যতদিন পারবে ততদিন রক্ষা করে থাকবে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন, গণ-সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন অবশ্যই এখন একটা বড় প্রশ্ন এই কারণে যে একটা নতুন ধরনের সংবিধান এবং নতুন ধরনের একটা রাজনীতি গঠনের কথা ভাবার চেষ্টা হচ্ছে। তাতে কিন্তু অবশ্য রাতারাতি এই পুরনো পার্টিগুলোকে তো বাদ দেয়া যাবে না। তো আওয়ামী লীগের কিছু অংশ থাকবে যাদের বিচার হয়ে গেলে তার মধ্যে কিছু লোকজন এদিক ওদিক বিএনপিতে চলে যাবে বা অন্যান্য কোনো জায়গায় চলে যাবে। আর বিএনপি তো থাকবেই, বিএনপি কোথাও যাচ্ছে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যে দ্বন্দ্বটা চলছে, সেটা বিএনপি-র ইচ্ছায়। আগে আওয়ামী বনাম বিএনপি-র একটা ভাগাভাগি ছিল। আওয়ামী গেলে আমরা আসব, আবার আমরা গেলে আওয়ামী আসবে, এই ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিএনপি-র উপরেও দমন করা হয়েছে। কিন্তু তা-ও আমার মনে হয় যে এখন যেটা ওদের এক্ষুনি নির্বাচন চাই এক্ষুনি একটা কিছু, তার পেছনে যে কারণটা রয়েছে তা হল, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে ওরা জিতে যাবে, আবার সরকার বানাবে, আবার ওই পুরোনো পদ্ধতিতে সব চলতে শুরু করবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই যে জাতীয় নাগরিক কমিটি ইত্যাদি তৈরি করার পদক্ষেপ, এটা আসলে আগের বাইনারিটাকে ভাঙা, সেটা থেকে বেরিয়ে আসার একটা চেষ্টা। যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রতিপক্ষ:বাংলাদেশকে যেভাবে এখানে বয়কট করা হচ্ছে এবং ভারতীয় বিভিন্ন মিডিয়াতে বাংলাদেশকে যেভাবে দানব করে দেখানো হচ্ছে, সে বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

আদিত্য নিগম: মানে, এটা নিয়ে তো কিছু বলার নেই, আমি এটার পুরোপুরি বিরোধিতা করি।

প্রতিপক্ষ: বিউপনিবেশায়নের যে রাজনীতি সেটা করার জন্য ধর্মকে বোঝাটা কতটা জরুরি? আমরা দেখেছি যে এই গণঅভ্যুত্থানের তাত্ত্বিক হিসেবে যার নাম সামনে এসেছে, তিনি হলেন ফরহাদ মজহার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করছেন, কিন্তু এ সময় তিনি আরও বেশি চর্চিত হলেন। তিনি এক বছর আগে গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বই লিখেছিলেন যে, বাংলাদেশের জনগণেরই সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষা কীভাবে একটা গণঅভ্যুত্থানের দিকে যেতে পারে। যেটা খুবই কার্যকরী হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু উনি দীর্ঘদিন ধরে লালন, নিত্যানন্দ বা ফকিরি ধারার মানুষদের সঙ্গে সরাসরি সঙ্গ করেছেন এবং তাদের জ্ঞানতত্ত্বকে বোঝার চেষ্টা যে করে গেছেন, তার একটা প্রভাব কিন্তু আমরা আজকে এই নতুন সময়ে দেখতে পারছি। ছাত্ররা ইসলামের নানান ধারার কথা বলছেন, ইসলামের নানান ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তারা মাজার ভাঙার বিরুদ্ধে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে। এবং একই সাথে তারা পাশ্চাত্যের সেকিউলারাইজেশনের সমালোচনা করছেন। আমরা আমাদের প্রেক্ষিতে এটা থেকে কী শিক্ষা নিতে পারি? মনে ভারতের প্রেক্ষিতে, মানে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরাতে এটার মধ্যে থেকে আমরা প্রায়োগিক জায়গাগুলো থেকে কীভাবে ভাবব? মানে আপনি এটাকে কীভাবে দেখছেন? আপনাকে এটা কীভাবে ভাবাচ্ছে?

আদিত্য নিগম: হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় আগামী দিনে এটাই আমাদের জন্য এগোবার পথ। আর সেটা শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, ভারতের সব জায়গায় মোনোলিথিক দুটো কমিউনিটি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আমাদের এখানেও ইসলাম ভার্সাস হিন্দু, দুটো মোনোলিথিক কমিউনিটি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। তাতে যেটা হয়, একটা আর একটাকে রসদ যোগায়। এমনিতে দেখতে গেলে মনে হয় যে পরস্পরবিরোধী দুটো দিক আছে, দুটো ক্যাম্প আছে, কিন্তু আসলে একে অপরকে রসদ যোগাচ্ছে। এবং একটা আছে বলে একটা শক্তিশালী হচ্ছে, এ ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে। এটা থেকে বেরোতে হলে ওই মোনোলিথটাকে ভাঙার মধ্যে দিয়ে বেরোতে হবে। কারণ আমাদের দেশগুলোতে আমরা এখন কোনো মেজরিটি বা মাইনরিটির ব্যাপার না, আমরা সবাই হচ্ছে আসলে অনেকগুলো মাইনরিটি। আসলে হিন্দুদেরকে যদি দেখা হয়, হিন্দুদের মধ্যে একটা কোনো কেন্দ্রীয় কিছু ছিলই না, কিন্তু আমাদের এখানে যেমন, এখানে দলিতদের আলাদা একটা পোজিশন তৈরি হয়েছে যে তারা বলছেন আমরা এই হিন্দুর সমাজের অংশ না। এটা আম্বেদকর থেকেই আসে, কিন্তু এই জিনিসটা এখন বেশ জোরভাবে জোর দিয়ে জোর গলায় বলা হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যেও ইসলামের মোনোলিথটাকে ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। বিহার থেকে শুরু হয়েছিল পাসমান্দা মুসলিম আন্দোলন। এটা পিছিয়ে পড়া মুসলিমদের আন্দোলন, যেটা ছিল আশরাফের বিরুদ্ধে। যারা হাতের কাজ করেন, কারিগর ইত্যাদি ইত্যাদি, তাদের যে ক্ষোভ ছিল, তারা একটা আলাদা আন্দোলন শুরু করেছে। এই যে ইসলামের নানান ধারার কথা বলা হচ্ছে, সেটা আরও বেশি করে বলা দরকার। কিছুটা আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ার এক সময় বলতেন। উনি নিজেও বোহরা কমিউনিটির মানুষ। তো মজহার সাহাব যেটা বলছেন, সেটা আমাদের পরিপ্রেক্ষিতেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যেটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে। ওটা নিয়ে আরেকটু কাজ করার দরকার আছে। কারণ ওটাকে শুধু এভাবে আমরা নিতে পারব না, আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে সেটাকে আরও স্পেসিফিকভাবে কী করে, কীভাবে কাজ করা যায়, সেটা নিয়ে আরও ভাবার দরকার আছে।

আদিত্য নিগম

উপমহাদেশের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিক। দিল্লির সেন্টার ফর স্টাডি অব ডেভলপিং সোসাইটিজের অধ্যাপক। বিউপনিবেশায়নের রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্বায়ন তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র।