।। সাঈদ উজ্জ্বল ।।

এ অঞ্চলের সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধারার অব্যাহত রূপ। ঔপনিবেশিক শাসনের সময় যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, পুলিশি কাঠামো, আদালত, ভূমি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, স্বাধীনতার পরেও তার বড় অংশ অক্ষুণ্ণ থাকে। শুধু পতাকা বদলায়, রাষ্ট্রের নাম বদলায়, শাসকের মুখ বদলায়, কিন্তু কাঠামোর চরিত্র অনেকাংশে একই থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়। সেই সময়ের উচ্ছ্বাস, রাষ্ট্র গঠনের তাড়া, রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব মিলিয়ে সংবিধান তৈরি হয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া, মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে। মওলানা ভাসানী এই প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

মওলানা ভাসানীর ৪৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আজকের দিনে, বিশেষ করে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে তাঁকে স্মরণ করা মানে শুধু একজন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানো নয়, বরং এই ভূখণ্ডের রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের লড়াই, ক্ষমতা ও গণরাজনৈতিক ধারা নিয়ে তাঁর রেখে যাওয়া মৌলিক প্রশ্নসমূহের নতুন করে মুখোমুখি হওয়া দরকার।

এই ভূখণ্ডে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে, সেখানে বলা হয়েছে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু বাস্তবে মওলানা ভাসানী দেখেছেন, এই কথাগুলো বলা হয় মূলত জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। কৃষক-শ্রমিক, মেহনতি মানুষ যারা উৎপাদন করে, জমি চাষ করে, কলকারখানায় কাজ করে তাদের রাজনৈতিকভাবে ‘জনগণ’ হিসেবে বলা হলেও, বাস্তব ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের কোনো এজেন্সি নাই। তারা শুধু ভোটের সময় ভোটার হয়, মিছিলের সময় জনতা হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় তাদের উপস্থিতি থাকে না। এভাবে ‘জনগণের মালিকানা’ কাগজে থাকে, সংবিধানের ভাষায় থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পদ, বাজেট, নীতি, উন্নয়ন এসবের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণ পুঞ্জিভুত হয় এক ক্ষুদ্র শ্রেণির হাতে, যারা পুঁজিপতি, আমলা, সামরিক ও রাজনৈতিক এলিট মিলিয়ে এক ধরনের লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণি গড়ে তোলে।

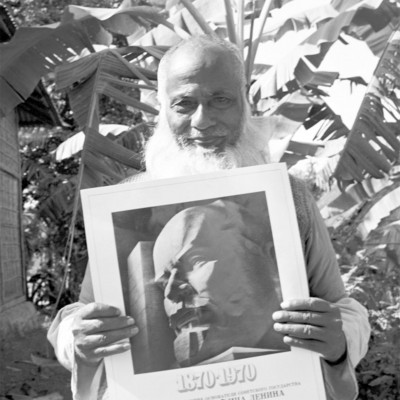

মওলানা ভাসানী জনগণের মালিকানার প্রশ্ন তুলেছেন। তার কাছে জনগণ মানে কেবল ভোটদাতা না, বরং এমন এক রাজনৈতিক শক্তি, যারা নিজেদের স্বার্থ নিজে বোঝে এবং তা রক্ষার জন্য লড়তে পারে। তাই তিনি আজীবন চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিকের সংগঠন, আন্দোলন- সংগ্রামের ভিতর দিয়ে।

এই জনগণের রাষ্ট্র সম্পর্কের প্রশ্ন থেকেই তিনি আরেকটি ধারণা সামনে আনেন ‘শাসন নয়, প্রতিপালন’। প্রচলিত রাষ্ট্রধারায় শাসন মানে উপর থেকে নিচে নির্দেশ দেওয়া, আইন প্রয়োগ, দমন ও নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র নিজেকে জনগণের ওপরে দাঁড় করায়, আর প্রকৃতিকে দেখে কাঁচামাল হিসেবে যা খনন, কাটা, দখল ও বিস্তারের মাধ্যমে নিংড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু ভাসানী মানুষকে দেখেন দায়িত্বপ্রাপ্ত রক্ষক হিসেবে; তার ভাষায় আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন খলিফা হিসেবে প্রাণ ও প্রকৃতির দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে। এখান থেকে উঠে আসে এক ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের কাজ হলো মানুষ, প্রাণী, নদী, বন, জমি সব কিছুর হেফাজত করা, লুটপাট নয়। এই পালনবাদকে বোঝা যায় কিছু সহজ কথায়: যা আছে তা টিকিয়ে রাখা, উন্নয়ন মানে শুধু সেতু-ফ্লাইওভার নয়, বরং নদী বাঁচানো, কৃষি বাঁচানোও উন্নয়ন; মানুষ ও প্রকৃতির ক্ষতি করে যে উন্নয়ন হয় তার হিসাব দিতে হবে; আর সম্পদ আছে বলে অন্ধভাবে খরচ না করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার বিবেচনায় রেখে ব্যবহার করতে হবে। আজ যখন বিশ্বজুড়ে পরিবেশ আন্দোলন জোরালো হয়েছে, তখন আমরা দেখতে পাই ভাসানী অনেক আগেই এই রাজনীতির ইশারা দিয়েছিলেন। তিনি উন্নয়নকে শুধু অর্থনৈতিক মুনাফা দিয়ে নয়, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন।

এ থেকেই আসে তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে অবস্থান। অনেকেই প্রশ্ন করেন, এত বড় জননেতা, এত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, অথচ কেন নিজে ক্ষমতায় গেলেন না, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথে হাঁটেননি কেন? এর উত্তর খুঁজতে হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামো নিয়ে তার বোঝাপড়া বুঝতে হয়। ভাসানী দেখেছেন, এই অঞ্চলে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামো তৈরি হয়েছে, তার ভেতরেই দুর্নীতি, নিপীড়ন আর লুটপাটের বীজ বসানো। এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার মানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির অংশ হয়ে যাওয়া। ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্রের সম্পদ, জমি, চুক্তি, প্রকল্প এসব থেকে সরাসরি লাভবান হওয়ার পথ খুলে যায়। তিনি এই পথে হাঁটেননি, কারণ তাঁর রাজনীতি ছিল কেবল কে শাসন করবে সেই প্রশ্নে সীমিত নয়, বরং কেমন ধরনের শাসন ও কেমন ধরনের রাষ্ট্র থাকবে সেই গভীর প্রশ্নের দিকে নিবদ্ধ। একদিকে আছে এমন রাজনীতি, যার লক্ষ্য হলো যেভাবেই হোক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা হোক সেটা নির্বাচন, সামরিক সহায়তা, ষড়যন্ত্র কিংবা চুক্তির মাধ্যমে। অন্যদিকে আছে এমন রাজনৈতিক দর্শন, যার লক্ষ্য ক্ষমতার কাঠামো বদলে দিয়ে জনগণের হাতে আসল মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া। ভাসানী দ্বিতীয় পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে কারণেই তিনি ক্ষমতায় গিয়ে মাফিয়া-শ্রেণির অংশ হতে চাননি; তিনি চেয়েছেন এমন এক নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব কাগজে নয়, বাস্তব জীবনে কার্যকর হয়।

এই জায়গা থেকে এসে তিনি ঔপনিবেশিক সাংবিধানিক ধারারও সমালোচনা করেছেন। এ অঞ্চলের সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধারার অব্যাহত রূপ। ঔপনিবেশিক শাসনের সময় যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, পুলিশি কাঠামো, আদালত, ভূমি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, স্বাধীনতার পরেও তার বড় অংশ অক্ষুণ্ণ থাকে। শুধু পতাকা বদলায়, রাষ্ট্রের নাম বদলায়, শাসকের মুখ বদলায়, কিন্তু কাঠামোর চরিত্র অনেকাংশে একই থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়। সেই সময়ের উচ্ছ্বাস, রাষ্ট্র গঠনের তাড়া, রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব মিলিয়ে সংবিধান তৈরি হয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া, মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে। মওলানা ভাসানী এই প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, পাকিস্তানের নির্বাচনে নির্বাচিত লোকজন দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনা অবৈধ, এটা কেবল রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, বরং সংবিধান প্রণয়নের গাঠনিক ন্যায্যতা নিয়ে আপত্তি। তার আপত্তির মূল কথা ছিল, যদি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কাঠামো, আমলাতন্ত্র, আইনি ধারাবাহিকতা এবং শ্রেণী ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকে, যদি কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া ওপর থেকে সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে শুধু নতুন সংবিধান মানেই নতুন রাষ্ট্র নয়। এরপর যে সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি হলো, তা পরবর্তীতে বারবার সংশোধন, জরুরি অবস্থা, সামরিক শাসন, একদলীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আরও স্বৈরাচারী রূপ নিতে থাকে। ভাসানী শুরু থেকেই এটাকে সাংবিধানিক স্বৈরাচারের দিকে গমনশীল একটি কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে আমরা আসলে কেমন রাষ্ট্র চাই। আমরা কি এমন রাষ্ট্র চাই, যেখানে শুধু সরকার বদলাবে, নির্বাচন হবে, কিন্তু কাঠামো আগের মতোই থাকবে? নাকি এমন রাষ্ট্র চাই, যেখানে জনগণের আসল মালিকানা প্রতিষ্ঠা পাবে, কৃষক-শ্রমিকের রাজনৈতিক এজেন্সি থাকবে, পরিবেশের প্রতি দায়বোধ থাকবে, আর লুটেরা-মাফিয়া শ্রেণির আধিপত্য ভাঙা হবে?

এই প্রশ্নগুলো যখন সামনে আসে, মওলানা ভাসানী আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি শুধু শাসক বদলানোর চিন্তা করেন নি, তিনি চেয়েছেন এমন রাষ্ট্র যেখানে জনগণের মালিকানা, পালনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতা কাঠামোর পুনর্গঠন একসাথে ভাবা হয়। তাঁর দেখানো পথকে যদি আজকের ভাষায় ধরি, তাহলে বলতেই হয় জনগণের মালিকানা বাস্তব করার জন্য বাজেট, সম্পদ, ভূমি, নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগণের সরাসরি বা অংশীদারিত্বমূলক নিয়ন্ত্রণের কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, স্থানীয় ও কর্মক্ষেত্রভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে; রাজনীতি, ব্যবসা, আমলাতন্ত্র ও প্রজেক্টভিত্তিক লুটের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যেখানে লক্ষ্য শুধু ব্যক্তি নয়, শ্রেণি ও কাঠামোকে বদলানো; এবং রাষ্ট্র ধারণাকে এমনভাবে রূপান্তর করতে হবে, যেখানে উন্নয়নকে শুধু জিডিপি, সেতু, রাস্তা দিয়ে নয়, মানুষের মর্যাদা, প্রকৃতির স্বাস্থ্য ও কৃষির স্থায়িত্ব দিয়ে মাপা হবে, সংবিধানের মূল নীতির জায়গায় পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার ও মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে বসাতে হবে। এইসব কারণেই বলা যায়, আমরা এখনো একটি প্রকৃত জনগণের রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারিনি। মওলানা ভাসানী সেই অসম্পূর্ণতার দিকেই বারবার ইঙ্গিত করেছেন। আজ যখন আমরা সামনের দিকে তাকাই, তখন তার কথার নতুন পাঠ হতে পারে শাসনের রাষ্ট্র থেকে পালনকারীর রাষ্ট্রে রূপান্তর, কাগুজে সার্বভৌমত্ব থেকে বাস্তব জনগণ-মালিকানার দিকে যাত্রা, আর ঔপনিবেশিক ধারার বাইরে গিয়ে এক নতুন গণতান্ত্রিক ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণ এই পথেই হয়তো আমরা আগাইতে পারি, মওলানার পথ ধরে।