।। কুলাবধূত সৎপুরানন্দ ।।

যতক্ষণ আত্মচৈতন্য আছে ততক্ষণ কেবল চৈতন্য সিদ্ধ নয়। যতক্ষণ ওই সাক্ষীচৈতন্য আছে ততক্ষণ বিষয়-বিষয়ী দ্বৈতভেদবোধ আছে। যতক্ষণ সে-বোধ আছে, ততক্ষণ ‘আমি’ আছে। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে, ততক্ষণ অভীষ্ট কোথা? তাই বলছিলাম কি, শক্তিসাধনা কৌলক্রম, বেদের প্যানপ্যানানি নয়। এ বাবা সেই মা, যাঁর সাধনা করতে হলে ‘আমি’-টির মাথা কাটা যাবে, তবে অভীষ্ট! তাই কালরাত্রি হলেন জীবকলন ও ঈশ্বরকল্প— এই দুই কল্পের নাশ করে নির্বিকল্পচিত্তমাত্রতা— নৈরাত্মা। মূলাধারে যে অহংকারের ব্যঞ্জনা বিশুদ্ধরূপে জড়- সমাধিস্বরূপা শৈলপুত্রী, সেই শক্তি স্বাধিষ্ঠানে লয়সমাধিযুক্তা ব্রহ্মচারিণী। তিনিই মণিপুরে তৃপ্তিসমাধিরূপা চন্দ্রঘণ্টা, আবার প্রীতিসমাধিরূপা কুষ্মাণ্ডা অনাহতে, বিশুদ্ধাখ্যে বাক্সমাধিরূপা স্কন্দমাতা আর আজ্ঞাচক্রে প্রকাশসমাধিরূপা কাত্যায়নী। এই অহং তত্ত্বের ষড়পদ সবিকল্পের সোপান। কালরাত্রি এলেন ওই আমি তত্ত্বের সম্পূর্ণতার পর, সেই ‘আমি’টিকে অতিক্রম করে নির্বিকল্প সায়রে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে।” কালরাত্রির সাধন চিত্রমাত্রতার সার। এ মন কেমন? এমন অমন। তাহলে তারাপীঠ ভৈরব বামাখ্যাপার ভাষায়, “বেদো শালার কম্মো নয়।/ বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, / ঘুরে ফেরে দুর্বিপাকে।” জীবের কালরাত্রি সুষুপ্তি, তন্ত্রদৃষ্টিতে স্বাভাবিক সমাধি। ঈশ্বরের কালরাত্রি নির্বিকল্প সমাধি। এমন যে দেবী, সেই শূন্যরূপা আবার প্রকাশমাধুর্যে ব্রহ্মময়ী, কৃষ্ণসংকর্ষণগতিম্। এই সমাসসাধনাই দ্বৈতাদ্বৈত সমার্থক অদ্বয় বা শূন্যতা। সেই শূন্যতাই প্রকাশবিগ্রহায়িত হয়েছেন ব্রহ্মময়ী- মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীশ্রীদুর্গারূপে।

কৌলরসামৃতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা—পঞ্জরিকা

মহিষাসুরের দেবলোক অধিকারের কাহিনী থেকেই দুগ্গা ঠাকরুণের আবির্ভাবের হেতু। এহেন সংযোগে হেতুবাদীরা বলবেন, মহিষাসুর হেতু বা কারণ, আর দুর্গা তার কার্য। তাহলে দুর্গার উৎপত্তিহেতু মহিষাসুর। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে ষষ্ঠীর বোধনের সূচনাতেই তাই কৌলপদ্ধতি অনুসারে মহিষাসুরের পূজা। প্রথম ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে সঙ্গে মহিষাসুরকে হেতু করে আবাহন, দেবী দুর্গার বোধন শুরু ষষ্ঠীর সায়াহ্নে। মহিষাসুরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্ত্রাদি ঢাকীর প্রাপ্য, কারণ মায়ের মহিমার ঢাকটি বাজায় কে, ওই মহিষাসুর ঢাকীই নয় কি? ওই এক মহিষাসুরকে খতম করতেই কত যুগ ধরে ডাগর ডাগর পুত্রকন্যা নিয়ে সপার্ষদা সায়ুধা স্বগণপরিবৃতা স্ববাহনা মন্ত্রোপচারসংগতা মা দুর্গা ক্রমান্বয়ে এসে চলেছেন মর্তের মাটিতে। মহিষাসুর কি সোজা জিনিস? তাহলে, আসা যাক মহিষাসুরের তাৎপর্যে।

সংস্কৃত পরিভাষায় মহিষ কি শুধুমাত্র একটি জন্তু? একটি জন্তুর ক্ষমতানিধনে মায়ের অতগুলি হাতে অতগুলি অস্ত্র! তারপর মহাদেবের ত্রিশূলটি ধরে তার ডগা দিয়ে মহিষাসুরের বুকে খোঁচা মেরে সেই একই অবস্থায় রেখে দেওয়া কেন? এটা কি বীরাঙ্গনার তারিয়ে তারিয়ে শত্রুকে কষ্ট দেবার, না মেরে মহিমার অংশ করে রাখার জিঘাংসামধুর চিত্র?

‘মহিষ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল :

মহ + টিসচ্ = মহিষ। প্রত্যয় ট্ এবং চ্ লোপ । ‘মহ’ শব্দের অর্থ উৎসব, তেজ, যজ্ঞ, মহিষ।

‘ছোটজাত’কে শুদ্ধভাষায় মাহিষ্যবর্ণ বলে। আমাদের ইতরমনটি ভোগে দুর্ভোগে কাটায়। সমস্ত ভোগদুর্ভোগ বাসনাসঞ্জাত। বাসনার উৎস কোথায় ? না, কামে। কামেই তো সৃষ্টির উৎস, প্রাণের উৎস, জীবনের উৎস। কাম ব্যতীত যদি সৃষ্টির মাহাত্ম্য থাকত, তবে সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মা কি মহিষাসুরকে অমন একটা মাথাখারাপ করা বর দিতে যেতেন? আবার ভেবে দেখো, মহিষাসুরই বা দেববিদ্বেষী হয়ে কেন দেবপিতামহর সাধনা করে আবার তাঁরই ছেরাদ্দের ব্যবস্থাটা করতে গেল? সৃষ্টিতত্ত্ব একটি চতুর্মুখ বৃদ্ধ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তার চারটি মুখ, আবার ওই নিয়েই বেদের প্যাঁচাল। সেই বৃদ্ধের জ্ঞানসঙ্গিনী সরস্বতীকে অসুরালোক ফেরত হয়ে আসতে হয়েছে— “বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং কালিন্দীবরসন্নিভাম্…’। এই মন্ত্রেই না হোমাগ্নির প্রজ্জ্বলন! তো সেই ব্রহ্মা কামরূপ মহিষাসুরকে বর না দেন, তা হলে তাঁরই বা সৃষ্টিতত্ত্ব চলবে কী করে? তাই ব্রহ্মা তেমনি এক বর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন মহিষাসুরকে। আবার দেখো, অত যে উস্তুম ফুস্তুম মহিষাসুর যে নারীহস্তেই নিহত হবে, তারও উপায় সৃষ্টিতত্ত্বরূপী বৃদ্ধ বরদানের গোড়াতেই করে রেখেছেন। এখন বোঝো ঠ্যালা। কোন বীরপুঙ্গব না জানেন এ হেন সত্য! যত বড় পুরুষকারই হোক না কেন, প্রকৃতির পাল্লায় পড়লেই খতম। এইজন্যই কি না যোগীরা বলেন,

“বিন্দুধারণাৎ জীবনম্। বিন্দুস্খলনাৎ মরণম্।।”

কোন পুরুষ না মরেছে নারীর হাতে? বিন্দুবিসর্গই তো পরাভবের ইতিকথা। তাই বৃদ্ধ পিতামহের বরে বলীয়ান মহিষাসুরের কেল্লা ফতে করতে ওপরের আপিসে বিষ্ণুর কাছে ধরনা। এইখানে সৃষ্টিতত্ত্ব ফেল, পালনতত্ত্বের ধ্যানধারণা। পালনতত্ত্বের বিষ্ণুজিউ তো পালনতত্ত্বের মূল শক্তি লক্ষ্মীঠাকরুণকে পদসেবায় নিযুক্ত করে দিব্যি দিবানিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁর মাথাব্যথা হতে সময় লাগল না। সৃষ্টিতত্ত্বের অমন সরেশ কামবস্তুটিকে খতম করার ঔদ্ধত্য তাঁর নেই, তাঁর সবেধন লক্ষ্মীমণিটিও একবার নরকফেরত হয়ে এসেছেন। বাক্ মনঃ দুইই গেছে ভোগের খাতায়, বারূপা সরস্বতী, আর মনোরূপা লক্ষ্মী। সৃষ্টি স্থিতি জীবাঙ্গের সাধনা। শিবের কৃপা চাই জীবত্বের গ্লানি থেকে উদ্ধার হতে, বিন্দুকে বিসর্গ না করে বোধিচিত্ত-সংসর্গীকৃত করে প্রণবমুকুটমণি করে তুলতে, কামরূপ মহিষাসুরকে নিধনের উপায় পেতে।

স্বাধিষ্ঠানস্থিত কামাগ্নিকে মণিপুরস্থিত সৃষ্টিব্রহ্মাগ্নির উৎকর্ষে, দুর্বিষহ শুদ্ধতাপরাঙ্মুখতার জ্বালায়, ব্রহ্মচর্যশীল নাশের ভয়ংকর পরিস্থিতিতে যদি শান্ত করতে হয়, তবে অনাহতস্থিত ভাবাশ্রয়েও কোনও উপায় হবে না। ওখানেই ভক্তমার্গ ফেল গেছে, পাস দিতে পারেনি। এবার চলো আজ্ঞাচক্রে, শিবস্থানে, যদি জীবত্বের গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে দেবদেবীরূপ ভাল ভাল গুণগুলিকে বাঁচিয়ে স্বর্গরাজ্যের শুদ্ধসাত্ত্বিক আমলাতন্ত্রের রক্ষা করতে চাও, তো। তবে মনে রেখো, স্বর্গরাজ্য রক্ষায়ও বিশেষ কোনও ফল নেই। দেবদেবীগুলো কম ছ্যাঁচড়া নয়; সমুদ্রমন্থনে কত কিছু উঠল, যে যেমন পারল নিজের ঘরে সেঁদেল করলে, সে একেবারে ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা থেকে শুরু করে উর্বশীরম্ভা হয়ে মায় মা-লক্ষ্মীঠারুণটি পর্যন্ত! অমৃতের ভাণ্ডটিও বৃহস্পতির পুত্র কচকে দিয়ে চুরি করানো হল। ওই যে দেবাদিদেব শিব, তাঁর কথা মনে পড়েছিল কখনও ? অমৃতপানেও ওই ছ্যাঁচড়া দেবদেবীগুলোর মৃত্যুভয় যায়নি, বিষ খেতে নেমন্তন্ন করেছে নীলকণ্ঠকে। বিষহজমের ক্ষমতা যদি না থাকে, তো জীবত্ব ঘুচে শিবত্ব হবে কী করে? আবার বিষামৃতের নেশা বলেও তো একটা কথা আছে। শিবের মতো ট্রাজিক হিরো ওইজন্যে গাঁজা-ভাঙ-কারণের আস্বাদনে মহত্তত্ত্বকে অদ্যাবধি টিকিয়ে রেখেছেন। একহাতে ভূতপ্রেত, অন্যহাতে দেবদেবী সামলানো কি সহজ কথা ! ঘরে এমন ডগডগে সতী নারী ওই জ্বালাতেই না হাড়মাস কালি কালি হয়ে শেষে কালী হয়ে উঠল। শিব তো হেড বস্, মাস্তান পুষেছেন কিন্তু নিজস্ত্রীকে খুব ভালভাবে জানেন, অমনুষ্যোচিত ধর্মগ্লানি রোধ করতে নারী আন্দোলনের প্রয়োজন কতটা। তবে ডাকিনী যোগিনীর সংখ্যা খুব বেড়ে গেলে শ্মশানে গিয়ে বুক পেতে দেওয়ার অমন রেওয়াজ পুরুষসমাজে চালু হলে আর মহিষাসুরের হাতে স্বর্গরাজ্য দখলের ভয় থাকত না। ওই যোগেই তো, বিন্দুটিকে বোধিচন্দ্রের আওতায় রেখে চন্দ্রচূড় হয়েছেন। ওঁ তো শুধু চন্দ্রচূড় নয়, ওঁ বিন্দুচূড়, ঊর্ধ্বরেতা। জগন্মাতৃকা পার্বতীর মদনমানসকে ভস্মীভূত করে তবে শিব। তবে অমন সহনশীল বউ না হলে আর অস্ত্রহাতে পাড়ায় অসুর ঠ্যাঙাতে বেরোয় !

তাই মহিষাসুরের পূজার ভাগ প্রথম। দুর্গাপূজার বিপরীতার্থক সূত্রধর মহিষাসুর। সিদ্ধ নাগার্জুনের ভাষায় ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’। নির্বাণের ভাবনা সিদ্ধার্থের মনে কেন জেগেছিল? না, সংসারক্লিষ্টতা থেকেই। আবার ধরো, নির্বাণের দৃষ্টি থেকে শূন্যতা থেকেই সংসারের উৎপত্তি। বেশ, তবে তো নির্বাণ থেকে সংসার, সংসার থেকে নির্বাণ, উভয় উভয় হতে উৎপত্তি। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে নির্বাণ সংসার একে অপরের উৎপত্তিহেতু উভয়েই সমান উভয়ে একই— দ্বৈতাদ্বৈত। নির্বাণের ধারণাও মনে, সংসারের ধারণাও মনবিহীন নয়। এই দুই-এ সম- অধিষ্ঠানই বিচার ও অনুভূতির সমীকরণ, তাই সমাধি। দুর্গা আর দুর্গতিও তাই মুরগি ও ডিমের সেই সমীকরণেই ফেঁসে আছে। বীজাধার বৃক্ষ না বৃক্ষাধার বীজ? মানবমনের এই দৈবাসুর-সম্পত্তিবিভাগযোগ দুর্গাপূজায় বিভেদ ভুলে বিভাগে না গিয়ে সংযোগে পরিণত হয়েছে। যথা ব্যাধি তথা ওষধি। তাই মহিষাসুর দুর্গাপূজায় এতটাই মূল্যবান যে দুর্গার আরাধনার আগে তার হেতুরূপ মহিষাসুরটির পূজা দিয়ে শুরু। পা মোত ৭. মহিষাসুরের বর্ণ জড়দ। জড়তায় প্রাণদান করে যে, অর্থাৎ সবুজ বা পৃথ্বীতত্ত্ব-সংযুক্ত প্রাণতত্ত্বের বর্ণ। এই সবুজ তরঙ্গ পৃথিবীর প্রথম প্রাণ উদ্ভিদে ধরে রেখেছে। এই প্রাণতত্ত্ব জীবসাধারণের কামতত্ত্বে পরিণত হয়েছে। এই কামতত্ত্বই একদিকে সৃষ্টিতত্ত্বরূপে প্রবহমান প্রজাসৃষ্টির কারণে, অন্যদিকে মনুষ্যপ্রাণকে জড়ত্বে টেনে নামানোর নরকানুভূতি। তাই মহিষাসুর সবুজ। নিম্নভাব অনুসৃত মানবপ্রাণ। সপ্তশতী চণ্ডীর কাহিনী অনুসারে দেবী দুর্গা এই মহিষাসুরের গলা কেটে হাতে নিলেও তান্ত্রিকীপদ্ধতির অনুসারে দেবী দুর্গার রূপ তথা পূজানিয়মের নির্মাণে মহিষাসুর নিত্য অমর এবং বৈপরীত্য অনুজ্ঞায় দেবীর হেতুরূপ অঙ্গদেবতা। এখন দেবতাদের ইচ্ছা থাকলেও মহিষাসুরকে হত্যা করতে পারেননি দেবী, নির্যাতিত করে পদতলে দমিত রেখেছেন। আর তা এত যুগ ধরে দমিত রেখেছেন যে মহিষাসুর বেশ একটা বড়সড় পজিশন আসন পেয়ে বসেছে; যেখানে দেবীর বামপদ কণ্ঠে ধারণ করতে দেবতারাও কৃতকার্য হননি। কামকে হত্যা না করে ওই প্রাণিক শক্তিটিকে যে উৎকর্ষ সাধনায় উন্নীত করবে, সে অসুর হয়েও দেবতাদের মাথায় চড়ে কাটাতে পারে। কামকে হত্যা করলে ক্লীবত্ব আসবে, দমন করে শিবত্ব আস্বাদন করতে হবে। তাই মহিষাসুরকে আর মারা গেল না, শেষে পূজা করতে হল।

এদিকে মহালয়া থেকেই কৌল পদ্ধতি অনুসারে দেবীর নবরাত্রির পূজা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও বৈদিকদের হাতে পড়ে মহামায়ার চক্রপূজা শিথিল হয়ে আসছে, দিনমানে চারটি কাঁচা ফল কুচো করা আর ভেজা আতপচালের পিণ্ড গিলে সন্ধ্যায় মঞ্চে মঞ্চে বলিউডের আহা আহা গান, ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়ায় জগঝম্প আরতিনৃত্য আর কেলকাতার প্রতিযোগিতার লড়াই দেখতে দেখতে দেবীর নবরাত্রি ক্রমশ সাংস্কৃতিক আর সামাজিক হুল্লোড়ে পরিণত হয়ে চলেছে। এখন ভরসামাত্র গ্রামের তান্ত্রিকী পূজাগুলোর, পাঠাবোয়াল দুচারটি অন্নভোগ ও নিশিতর্পণ এই নিয়ে কৌলপদ্ধতি মেঠোজীবনে টিকে আছে।

মহালয়া বলতেই বাৎসরিক পিণ্ডি আর ছেরাদ্দ বলে যাঁরা বোঝেন তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন মহা-আলয়ারূপিণী মাতৃতত্ত্বর আবাহনের কথা। পিতৃপক্ষশেষে মাতৃপক্ষের সূচনালগ্নে মহালয়া দেবীর প্রভাবব্যাপ্তির মুহূর্ত। কৌলসাধকেরা সেদিন গঙ্গাযাত্রা করবেন ত্রিশূল-বজ্র- খড়গ-কীলয় ইত্যাদি অস্ত্রস্নানপূজা ও গঙ্গানিমন্ত্রণান্তে পূর্ণকুম্ভ পূজাস্থানে প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের সূচনা দিয়ে।

যাঁরা পূজাঙ্গে মণ্ডলরচনা করেন, তাঁদের এই মহালয়া- নিশীথেই নীল বা শূন্যমণ্ডলরচনা এবং আদ্যাশক্তির চৌষট্টিকলা ব্যঞ্জিত মহামুদ্রার পূজাপ্রয়োগ। এরপর প্রতিপদ থেকে ক্ষিতিতত্ত্ব থেকে শুরু করে প্রত্যেকদিন অতত্ত্ব, তেজঃতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব এবং আকাশতত্ত্বের মণ্ডলনির্মাণপদ্ধতি ও পূজা চলবে। এই মণ্ডলেই ষষ্ঠীনিশীথে দেবীর বিগ্রহ এবং ঘটের উপস্থাপনা হবে। পঞ্চভূতাত্মক কৌলসাধনপদ্ধতি অনুকূল মণ্ডলনির্মাণ- পূজার সূচনা মহালয়ানিশি। এই মহালয়ানিশা থেকেই পরপর দশটি নিশাকাল দেবীর কুলাচার অনুসারে চক্রপূজা চলবে, মহাদশমীর বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা পর্যন্ত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাষায়,

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।

তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।। ৩।। পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।

সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।।৪।।

নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ।। ৫ ৷৷

– শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেবীকবচ।

প্রথম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় চন্দ্রঘণ্টা, চতুর্থ কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালরাত্রি, অষ্টম মহাগৌরী এবং নবম সিদ্ধিদাত্রী– এঁরা নবদুর্গা বলে প্রকীর্তিতা।

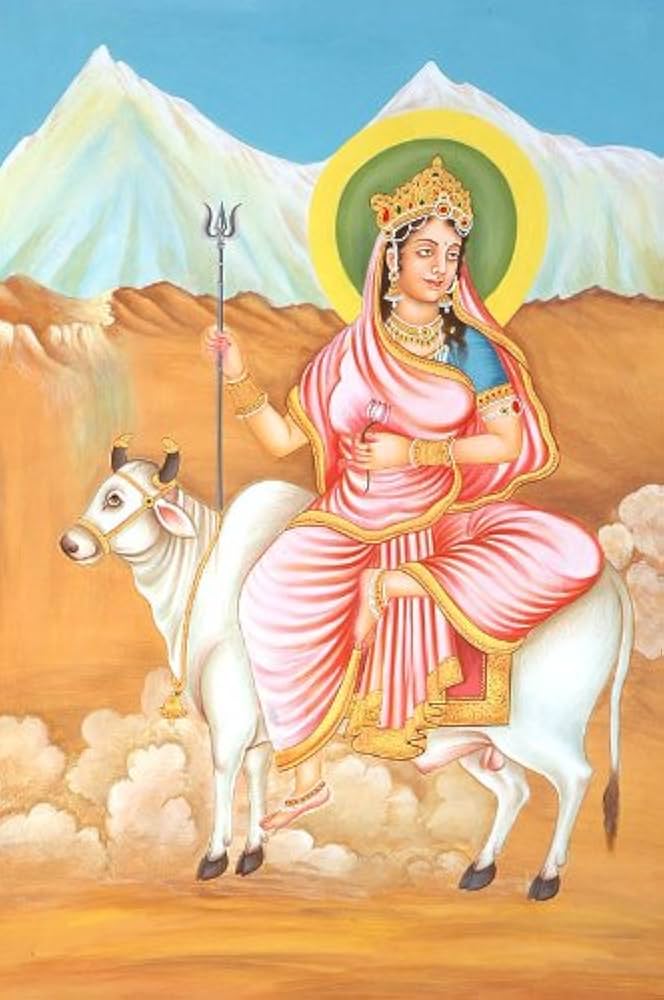

শৈলপুত্রী

জানা মাতৃপক্ষের প্রতিপদে দেবীর কল্পারম্ভ শুরু। আগমধারা অনুসারে কল্পারম্ভ হল ধ্যান ও ধারণার বাস্তব সাধনা, যাকে প্রকৃতপক্ষে পূজা বলা হয়েছে। ঘটে ও মণ্ডলে নবরাত্রিব্যঞ্জিত নবদুর্গার প্রথম রূপ শৈলপুত্রীর আবাহন। প্রতিপদ অর্থে চন্দ্রকলার বা মনোবিবর্তনের প্রথম পদ। মূলাপ্রকৃতিতে মন স্থিরকায়া, যেন অনড় পর্বত। শৈলপুত্রী পার্বতী অটলমনজাতিকা বা অটলমানসপ্রকৃতি, স্থিতিসিদ্ধা। মহালয়ায় মন মূলাপ্রকৃতিতে নিবিষ্টা শূন্যতা। প্রতিপদে মানসপ্রকৃতি কেন্দ্রীভূতা অটলা। এই অটলা মানসপ্রকৃতিকে ধারণা ও ধ্যানের পদ্ধতি ক্রিয়াযোগে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত তেত্রিশটি স্নায়ুকর্ষের ধাপ পেরিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর লোক পরিদর্শন করতে করতে সহস্রারে বা ব্রহ্মসত্তায় সম্পূর্ণতা। মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে বিপরীতমুখী যোগকর্ষণে মূলাধার থেকে সহস্রার সুষুম্না স্তম্ভের সম্পূর্ণতার স্থির মানস প্রকৃতির আস্বাদন। চণ্ডীর ঘটে দেহ ঘটাবস্থার সাযুজ্যকরণে অটলমানসা শৈলপুত্রীর পূজা দিয়ে শুরু হল দুর্গাপূজার প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। এদিকে মণ্ডল নির্মাণে দেহতত্ত্বের সাধনা দিয়ে শুরু। দেহতত্ত্বই ক্ষিতিভূততত্ত্ব। ক্ষিতিতত্ত্বের মণ্ডলরচনাকে ভূপুর বলা হয়েছে। ভূপুরের আকার সমচতুষ্কোণ। তার চারটি দুয়ার –ধর্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ। ধর্মদুয়ার যোগশরীরের দক্ষিণদুয়ার বা মুলাধার ? কামদুয়ার পূর্ববর্তিনী ইড়া নাড়ি । অর্থদুয়ার পশ্চিমবর্তিনী পিঙ্গলা নাড়ি। আর মোক্ষদুয়ার উত্তরদুয়ার সহস্রার। দেহদ্বার অটলাপ্রকৃতি শৈলপুত্রীকে ধারণা করতে হলে মূলাধারস্থিত ‘শৈল’ বা জড়শক্তিকে সহস্রার অবধি কর্ষণ করতে হবে মুমুক্ষুত্বের ধারায়, ইড়া নাড়িতে কামনাদি ভাবশুদ্ধি আর পিঙ্গলা নাড়িতে সমান্তরালে বিচারশুদ্ধির পথে।

ব্রহ্মচারিণী

মাতৃপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি মানসপ্রকৃতির দ্বিতীয় পদক্ষেপ, দেবী ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্ম শব্দে বৃহৎ বিস্তার। যে চৈতন্যের বৃহৎ বিস্তার তাই মূলা প্রকৃতি আদ্যা, বিস্তারযোগে ব্রহ্মময়ী। যে মানসপ্রকৃতিতে প্রতিপদের অটল মনঃশক্তি দ্বিতীয়ায় বিবর্তনের বিস্তারে সমাকুলা, তাই হল ব্রহ্মের আচরণকারিণী মানসপ্রকৃতি। চণ্ডীর ঘটে তাঁরই আবাহন। স্বাধিষ্ঠান থেকে আজ্ঞাচক্র, প্রাণশক্তির উৎকর্ষসাধনা, বিন্দুকে বিসর্গ না করে অনুস্বারকর্ষিত করা। এ হল সিদ্ধসংযম, বজ্রোলী যোগে বীর্যকে উর্জায় পরিণত করা। মণ্ডলনির্মাণপূজায় এই সাধনা মনশুদ্ধির সাধনা। প্রাণশুদ্ধির মাধ্যমেই ব্রহ্মচারিণী মানসপ্রকৃতির বা স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্যের সিদ্ধসংযমরীতি । প্রাণমণ্ডল জলভূততত্ত্ব, রূপনির্মাণ গোলাকার।

চন্দ্ৰঘণ্টা

মাতৃপক্ষের তৃতীয়া তিথি মানসপ্রকৃতির তৃতীয় পদক্ষেপ দেবী চন্দ্রঘণ্টা। তান্ত্রিকী পরিভাষায় ‘চন্দ্র’ শব্দে মন, আর ‘ঘণ্টা’ শব্দে করুণা। প্রস্ফুটিতা মানস প্রকৃতি করুণাবিস্তার সাধনে সাধিতা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভবের উৎকর্ষে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন। মনের উৎকর্ষে বিচার, তাই সপ্তম ইন্দ্রিয় বুদ্ধি। আর বুদ্ধির উৎকর্ষ সিদ্ধান্ত স্থিতিই অহংকার বা অষ্টম ইন্দ্রিয়। এই হল চেতনা বা প্রকৃতির অষ্টগ্রাম। এককথায় অষ্টবিধা প্রকৃতি। চেতনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রামের ভেতর দিয়ে সিদ্ধ মনের বিস্তারই করুণাসাপেক্ষ। অষ্টবিধা প্রকৃতির সাহায্যে সিদ্ধমন যে ধারায় প্রসৃত হয়, তাই তত্ত্ববারূপিণী করুণা। এই করুণাই চন্দ্ররূপী বোধিচিত্তের ধ্বনি, বোধিসত্তার সাধনা। তাই দেবী চন্দ্রঘণ্টার সাধনা বিশুদ্ধ অষ্টপ্রকৃতির সমতাসাধনা। তন্ত্রমতে একে অষ্টবিধা প্রকৃতির একত্ব বা সম্ভোগসাধনা বলে। এই সাধনাশক্তিকেই পূজা উপচারে দেবীঘটে প্রতিষ্ঠা করা হল এই তৃতীয়ারাত্রির নির্ঘণ্ট। মণ্ডল নির্মাণে অষ্টদল পদ্ম হল অষ্টবিধা প্রকৃতির রূপক। এই পদ্ম অষ্টদল বিশিষ্ট অনুভূতি বা অষ্টবিধা প্রকৃতি—গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দমনঃবুদ্ধি অহঙ্কারময়ী। আগম ও তন্ত্রের দৃষ্টিতে আত্মজ্ঞান পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ; তাই অষ্টবিধা প্রকৃতি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপিকা। সাংখ্যদর্শনে ও যোগাভ্যাসে এই সত্য অনুভবসাপেক্ষ বিচারসিদ্ধ । কুষ্মাণ্ডা- মানসাবতরণে মূলা প্রকৃতি চতুর্থ পদক্ষেপে কুষ্মাণ্ডারূপিণী। ‘কু’ অর্থে পৃথিবী তথা জগৎনিচয় আর ‘উষ্ম’ অর্থে শ্বাসক্রিয়া। পৃথিবী অর্থাৎ দেহ শ্বাসরূপা প্রাণকে ধারণ করে আছে। এই ক্রিয়াযোগকে মানসপ্রকৃতি গর্ভস্থ (অণ্ড) করে রেখেছে যে সেই সমাধি মানসপ্রকৃতিই কুষ্মাণ্ডা। না হলে, সমাধিতে সব লয় হয়ে গেল, আবার ব্যুত্থান কেমন করে সম্ভব? ওই প্রাণিক শ্বাসপ্রশ্বাস ধরেই নয় কি? এই শ্বাসপ্রশ্বাসেই কর্ম সঞ্জাত হবে, ত্রিতাপজ্বালাময় জীবনের উষ্মা প্রকাশ পাবে। শ্বাসপ্রশ্বাসকে কুম্ভক যোগে ধারণ করাই কুষ্মাণ্ডার সাধনা । দেবী কুষ্মাণ্ডা কুম্ভক মানসপ্রকৃতি। চণ্ডীর ঘটে তাঁরই আগমন মাতৃপক্ষের চতুর্থীতে। বহিরঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সমীকরণই তাঁর পূজা। মণ্ডল নির্মাণে সমকোণী ত্রিকোণাত্মক ত্রিশক্তির রূপনির্মাণ। এই তিনকোণ— দ্বৈতে ক্রিয়াশক্তি তমোগুণময়ী দেহাত্মিকা, অদ্বৈতে জ্ঞানশক্তি রজোগুণময়ী মনাত্মিকা আর দ্বৈতাদ্বৈত-সমভাবে ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বগুণময়ী বোধাত্মিকা বা বাগাত্মিকা। মনোমণ্ডল তেজঃভূততত্ত্ব, রূপনির্মাণ সমত্রিকোণাত্মক ত্রিভুজ। এখানে শক্তিতত্ত্বকে শিবসংযুক্ত করার বিধি ধরে কৌলগণ শিবশক্ত্যাত্মক ঊর্ধ্বনিম্নকোণী যুগল ত্রিভুজের মৈথুনাণদৃত সমতায় ষকোণ রচনা করেন, যার ছয়টি কোণে ছয়টি ঐশ্বর্য- সংযোজনে মনোমণ্ডলকে অর্ধনারীশ্বররূপে প্রতীত করেন। এখানে একটা কথা না বলে থাকা যাচ্ছে না। বৈদিক ধারণার বশবর্তী হয়ে যাঁরা তন্ত্র চাটতে এসেছেন, সেইসব পণ্ডিতমূর্খরা বিকৃতবুদ্ধিপ্রভাবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে যে ধড়বিযুক্ত মাথাসর্বস্ব পরোক্ষ বিচার সিদ্ধান্ত করেছে, তা সাধনা-পরিপন্থী, তাদের নিরুপায় বিচার তাদের এমনই অপদার্থ করে তুলেছে যে জ্ঞানশক্তিকে সাত্ত্বিকী আর ইচ্ছাশক্তিকে রাজসী সাব্যস্ত করেছে। জ্ঞান তো মানসক্রিয়া বটে? এই মানসক্রিয়াই তো দেহক্রিয়ার ওপর রাজ করে? জ্ঞানশক্তি তো মনেরই প্রসার, কর্তা-কর্মের সংযোগ সিদ্ধ? তাহলে তা রজোগুণ না হয়ে সত্ত্বগুণ হল কি প্রকারে? খাতাকলমে বুঝি ? সত্ত্বগুণ তো সত্তার গুণ? সত্তা বা অহং ঈক্ষণনির্ভর নয় কি? তা হলে ইচ্ছাশক্তি রজোগুণ হল কী প্রকারে? সাধনসিদ্ধি অলব্ধ আদি- শংকরাচার্য পরোক্ষনির্ভর বুনি করতে গিয়ে ‘সৌন্দর্যলহরী’-তে এই দুর্ঘট ঘটিয়ে রেখেছেন। বৈদিকদের তন্ত্র আত্মসাৎকল্পে মধ্যযুগীয় শাংকরপ্রভাবিত ‘নারদপাঞ্চরাত্রে’ বৈষ্ণবধারায় এই মনোবিজ্ঞান-অযোগ্য ভুল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

স্কন্দমাতা

মানসাবতরণে মূলা প্রকৃতির পঞ্চম পদক্ষেপ স্কন্দমাতা। স্কন্দশব্দের মূলে গেলে পাওয়া যাবে গতি। গতি থেকে গমন, আবার শোষণভাবযুক্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রমুখী গতি বা গমন সমাহরণ অর্থে পৌরাণিক রূপ নিয়েছে কুমার বা কার্তিকেয় বিগ্রহে। সংহারস্বরূপ শিবের ব্যাটা, অসুরঠ্যাঙানো মায়ের ছেলে, কার্তিকেয় বা স্কন্দ হল কেন্দ্রমুখী গতি বা মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষুত্ব সবলের ধর্ম, দুর্বলের নয়। তাই কুমার স্কন্দ দেবসেনাপতি বিচাররূপ দৈত্যনিধনে কৃতকার্য। এ হেন কেতো যে মায়ের কোলজুড়ে বসে আছে তিনিই স্কন্দমাতা। বিশুদ্ধ পুরুষকারের জননী মোক্ষরূপা পরমার্থময়ী। পরমার্থমানসপ্রকৃতি যা আত্মজ্ঞান বা পরমপুরুষার্থকে বিবেকবৈরাগ্যের সামর্থ্য রূপে জন্ম দিয়েছেন ও লালনপালন করে চলেছেন তিনিই স্কন্দমাতা। কুম্ভকযোগে শ্বাসকে ধারণ করার যে শক্তি, তা যখন প্রকাশ হয়, তখন বহিরঙ্গকে অন্তর্যজনে সমহৃত করে। এইটিই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ, এখানেই যত যোগবিভূতির কলাকৌশল। বুদ্ধি যখন বোধে রূপান্তরিত হয়, বোধময় সত্তার সেই তেজই প্রকাশসামর্থ্য। প্রকাশসামর্থ্যের ঋজুতা-সাধনই স্কন্দমাতার সাধন। সে সাধন কেমন? না, মূলাপ্রকৃতির সঙ্গে অহংতত্ত্বের সম্মেলনের নিমিত্ত বোধতত্ত্বে বহিঃপ্রকৃতির পঞ্চভূতাত্মক অস্তিত্বের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির পঞ্চআত্মার সমীকরণই সমাধি। পঞ্চভূতের পৃথকীকরণে ভেদ বিচার আর সমষ্টীকরণে অভেদবিচার উজ্জয়ী শ্বাসে এই ভেদ এবং অভেদের সমতায় দ্বৈতাদ্বৈত চরিতার্থতা। এই চরিতার্থতা-সাধনাই সমাধিসাধনা, বোধামৃতলহরী।

মণ্ডল নির্মাণে বায়ুভুততত্ত্ব রূপনির্মাণে ষকোণস্থিত গোলক বা বুদ্ধিতত্ত্ব।

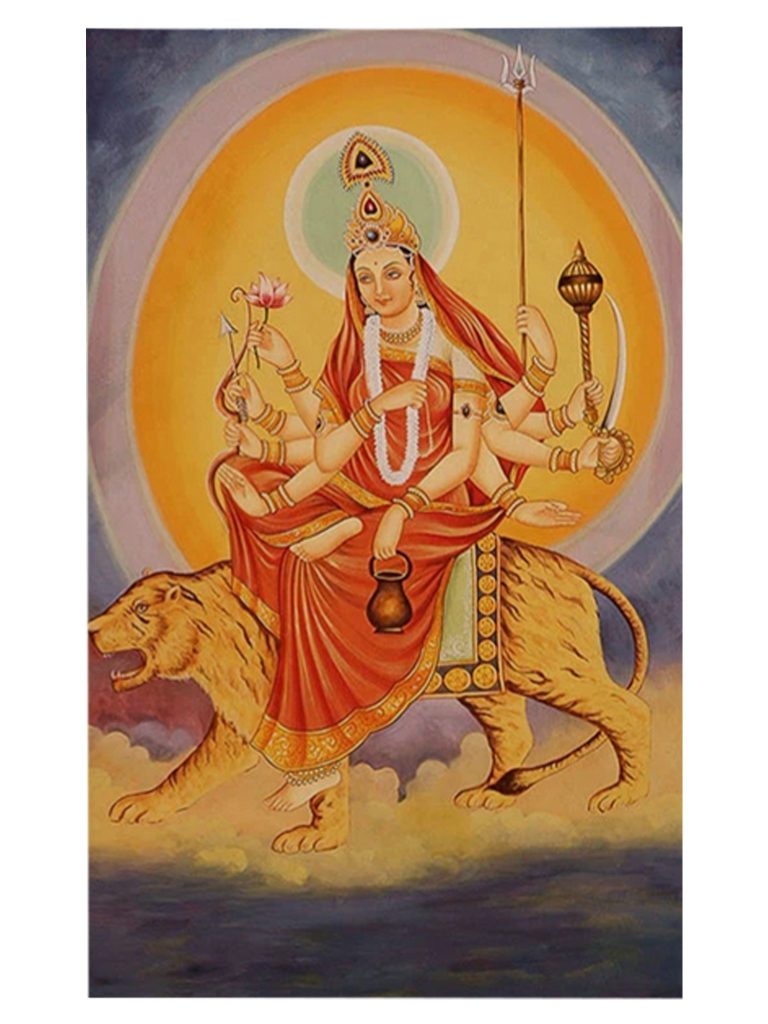

কাত্যায়নী

মাতৃপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে মায়ের অবতরণ কাত্যায়নী রূপে। কাত্যায়নীর শব্দার্থ বিচার করলে পাওয়া যাচ্ছে কতি + অয়ন + স্ত্রীপ্রতয় ঈ। ‘কতি অর্থে কত বা বহুত্ব, অয়ন অর্থে স্থিতি বা গতি। আর অতিক্রমার্থে স্ত্রীপ্রত্যয় ‘ঈ’ যোগে কাত্যায়নী। তাহলে বহুত্বের গতিময় স্থিতিকে অতিক্রম করে যে মানসপ্রকৃতি সেই অহংতত্ত্বই কাত্যায়নী। তাই তো কাত্যায়ন-ঋষিকন্যা বাগাণী অহংতত্ত্বের আধারে প্রকাশ করেছেন বিশ্বপ্রপঞ্চের তাৎপর্য—

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ- মাদিত্যেরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভম্যহ-

মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ৷৷ ১ ৷৷

অহং সোমমাহনসং বিভম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগ্নম্ ।

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।৷ ২৷৷

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বস্নাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

তাং মা দেবা ব্যদষুঃ পুরুত্রা

ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।। ৩।।

অহম্ তত্ত্বই ব্যোম। তাই কাত্যায়নী শূন্যাত্মিকা। কৈবল্যসমাধিই তাঁর সাধনা । মণ্ডলনির্মাণে কেন্দ্রবিন্দুরূপিণী কাত্যায়নী ব্যোমভূতাত্মিকা।

কুরকুরডাড্যানাডাং, কাঁই নানা কাঁই নানা, পোঁ পোঁ, উলু উলু— বোধনের আনন্দ শব্দমুখর হয়েছে পল্লীবাসীর হৃদয়ে। মা এসেছেন, মা এসেছেন রব। ষষ্ঠীর সায়াহ্ন ধুপধুনায়, ঢাকের বাদ্যিতে, শঙ্খ ও উলুধ্বনির দিব্য শব্দময়তায় পরিপূর্ণ। ষষ্ঠীর ষাঠের বাছাদের কী আনন্দ উৎসব, নতুন কাপড়ের ঝকমকানি। পূজাপ্রাঙ্গণে দুয়ারে দ্বারঘট, কলাগাছ, সহকারশাখা, আমপাতা আর মালীর ফুলের বন্ধনী বিন্যাস, সিঁদুরের ফোঁটা, আলপনার বিস্তৃত বিলাস, উপবাসক্লিষ্ট পুরোহিতের খিটখিটে মেজাজ যোগে, পল্লীবধূর নিষ্ঠার সংযোগে, বাবুদের দুলানো কোঁচার ফুরফুরানি, বাজির দুমফট কম্পন, মঞ্চের যবনিকা উত্তোলন… এ সবের মাঝে আনন্দখট্টায় বিগ্রহরূপিণী ভগবতীর মঞ্চাবতরণ। এই দিকে সম্পূর্ণ মণ্ডলের কেন্দ্রে দেবীর আবাহন, ঘটপ্রতিষ্ঠা।

কলস হল “কলাকলাশঃ জাতঃ” (মহানির্বাণতন্ত্র) দেহ আধার। ফট্ মন্ত্রে বিঘ্ননিবারণ, ‘ছং’ মন্ত্রে শূন্যতাযোগে শুদ্ধীকরণ। অজাবধি যড়দুর্গা অভিমন্ত্রিত গঙ্গাবারি জ্ঞানধারারূপা হ্রীং মন্ত্রে মায়াবেশে শ্রীঘটের প্রাণপূর্ণতাকরণ। জীবনসৌন্দর্যমুখর হ্রীং-মন্ত্রে পঞ্চপল্লবাশ্রিত পঞ্চপ্রাণের উৎকর্ষ জীবাত্মার প্রকাশ। প্রস্ফুটিত হৃদয়ের মনোময়তা সর্বভাবসমন্বিত যং-মন্ত্রে পুষ্পার্ঘ্যস্থাপন। হুং মন্ত্রে বোধরূপকে নারিকেলমুণ্ডস্থাপনা আর আকাশতত্ত্বমাধুর্যে বস্ত্রাবৃত করা হল তন্ত্রসাধনার গোপনীয়তা রক্ষাকল্পে। রূপমাধুর্যজ্ঞাপক ‘রং’ মন্ত্রে দেহঘটের হৃদয়ে মহৎযোনি অঙ্কন। এই মহৎযোনিই মাত্রিকা ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াময়ীজীবনসিদ্ধতা। এইবার কৌলসাধকের সহস্রারস্পন্দ ওঁ-কার ব্যঞ্জিত, আজ্ঞাচক্রে অবতরণ ও ‘আঃ’ বীজস্পন্দে ব্রহ্মব্যাপ্তি, বিশুদ্ধাখ্যে ‘হুং’ মন্ত্রে শূন্যবারূপা স্পন্দিত হয়ে হৃদয়ে সর্বভাবমণ্ডিত মায়াবীজাকার স্পন্দময়ী আহ্লাদিনী শক্তিকে দেহঘটে সম্পূটনকল্পে দেবীর কলসস্থাপনা, আমন্ত্রণমন্ত্রে উদ্গীত:

সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বশক্তিসমন্বিতম্।

ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ।।

দেবীখট্টার চারিদিকে ঘট ও মণ্ডলকে ব্যাপ্ত করে সাধনগণ্ডি দেওয়া হল। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি সংযমকল্পে চারটি তীরকাঠিতে ব্রহ্মচর্যসূত্রবন্ধনী দিয়ে। সর্বতীর্থভাবামৃতজল সর্বশক্তিসমন্বিত হয়ে এই জীবনঘটের পূর্ণতায়, মাগো, আমার এই ঘটনপটীয়স জীবনতত্ত্বের দেহভাণ্ডে তোমার দলবল নিয়ে শান্ত হয়ে অবস্থান করো। যা ঘটাবার ঘটাতে ঘটময়ী হও। দেখো, মা, যেন দুর্ঘট না হয়। এই ঘটে তেমন সামর্থ্য দাওনি কি না, তাই তোমার শরণ। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন— “যাঁর এই বিশ্বময়ী মায়া তাঁকেই প্রার্থনা করতে হয় এই অজ্ঞান মায়া নিবারণের জন্য।”

এদিকে বোধন শুরু হয়ে গেছে বিল্ববৃক্ষমূলে। বিল্ববৃক্ষ কৌলসাধকের যোগশরীরকল্প। যার প্রতিটি প্রাণপত্র শিবপ্রিয় জৈব পারদরসে সমৃদ্ধ ঊর্ধ্বরেতাকল্পে

বজ্রোলী সাধন-সমার্থক, প্রতিটি ফল পার্বতীর পয়োধরামৃততুল্য ব্যাধিনাশিকা ওষধি, মূল ক্লীবত্ব মোচক রসায়নসমৃদ্ধ, কাণ্ডকাষ্ঠ সিদ্ধকর্মতুলা শ্রেষ্ঠ সমাধি। এই বিশ্ববৃক্ষমূলকে যোগিশরীরের মূলাধারজ্ঞানে গণপতির পীঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। এইখানে যে ঘটস্থাপনা হল, তাতে কুলকুণ্ডলিনীরূপা যোগসপা মনসার আবাহন এবং সর্ব-উদ্যমসিদ্ধিস্বরূপ গণপতির ক্ষেত্ররক্ষা পূজা।

বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন

গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন

ঘরে আনব চণ্ডী

শুনব কত চণ্ডী

আসবেন কত দণ্ডী

যোগী জটাধারী।

গণেশ আমার শুভকারী

আগমনীগানে মুখরিত উৎসব-প্রাঙ্গণ। শারদীয়া দুর্গাপূজার অকালবোধন। ষষ্ঠীর বোধনে তাই অকালবোধন তত্ত্ব সংযুক্ত। বর্ষায় জীবের প্রজাসৃষ্টির কাল নির্ধারণ হয়েছে প্রাকৃত প্রভাবে। বসন্তে দেবকুলের শৃঙ্গারসাধনা। এই দুই ঋতুর মধ্যবর্তী অবস্থায় জীবকুল পেরিয়ে আর দেবকুলের এপারে শরৎ ঋতুতে মানবমন কামার্ত। ওই কামুকমনের মাহিষ্যকে দমন করতেই জগজ্জননীর বোধন কৌলযোগকল্পে। দেবদেবী বা দিব্যধারণাগুলো মানবমনে এ-সময় ঘুমিয়ে থাকে। কামদৈত্যের প্রভাবে স্বর্গরাজ্য দখল হয়। তাই এই অকালে বোধন বলেই অকালবোধন । রমণসামর্থ্যরূপী শ্রীরাম অজ্ঞান রক্ষণশীলতার রক্ষঃরাজা কর্কশরবকারী ধর্মধ্বজাধারী ভ্রষ্ট ব্রহ্মচর্যের প্রতীক রাবণকে নিধন করতেই এই অকালবোধন পূজা করেছিলেন। রমণমধুর শ্রীরামের মৃত্তিকা বা দেহতত্ত্বের কর্ষণশক্তি সীতা ওই ভণ্ড রক্ষ রাবণের মঞ্জিলে অবদমিত চেতনা। বাহ্যধর্মপ্রভাবে প্রাকৃত মানস যখন অবদমিত তখনই আত্মারামের শক্তিহীনতার ব্যথা। তাই শৃঙ্গারশক্তিকে দুর্ভোগ থেকে সম্ভোগে পরিণত করার, দেহকর্ষিকা কুণ্ডলিনী সীতাশক্তির মুক্তির কল্পে বীর্যকে উর্জায় পরিণত করার কৌলযোগক্রমই অকালবোধন পূজার তাৎপর্যে সুনিহিত। কামাসুর মহিষকে দমন করে ভ্রষ্ট বিকৃতধর্মী রাবণের পরাভবকল্পে দশভুজে দশযোগাস্ত্র ধারণ করে জাগো, জাগো মা।

কেন এই অবদমনরূপ ব্রহ্মচর্যকে রক্ষণশীল মিথ্যাচার বলা হল? তবে কি বৃত্তিকে চেপে রাখা সংযম নয় ? বাহ্য সংযমমুখর আন্তর গোপনভোগ, খোঁজে খবরে টিটি ফেলা কুটিল কমিনিষ্ট রাজত্বের ঝামেলাবহা আজকের সাধু ব্রহ্মচারী সমাজ প্রাচীনকালের শ্রীকৃষ্ণের বিচারে—

“কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন। ইন্দ্ৰিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।” (গীতা ৩/৬)

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই কর্মেন্দ্রিয়াদিকে সংযম করে যে মনোময় ভোগে নিযুক্ত থাকে সে ইন্দ্রিয়- ভোগার্থের বিষয়ে বিমূঢ় মিথ্যাচারী বলে উক্ত হয়। ষষ্ঠীর সায়াহ্নে দেবীর আমন্ত্রণ অধিবাস দিয়ে উৎসবের মূল পর্বে প্রবেশ।

কালরাত্রি

তিলে তিলে গড়ে ওঠা কৌলসাধকের সত্ত্বমানস বা অহং ষড়স্তর-ভেদের বিশুদ্ধীকরণে, সেই শুদ্ধসত্ত্ব আত্মশক্তি যিনি শৈলপুত্রী থেকে ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মচারিণী থেকে চন্দ্রঘণ্টা, চন্দ্রঘণ্টা থেকে কুষ্মাণ্ডা, কুষ্মাণ্ডা থেকে স্কন্দমাতা, স্কন্দমাতা থেকে কাত্যায়নী, এবার চরিতার্থতা লাভ করবে কালরাত্রিরূপে। কালরাত্রি শব্দের তাৎপর্য হল কালার্থে মুহূর্ত বা মৃত্যু, রাত্রি অর্থে অভীষ্ট দান করেন যিনি । মৃত্যুরূপ অভীষ্ট দান করেন যিনি, তিনিই কালরাত্রি । এ কেমন কথা? মরলে পরে তবে অভীষ্ট? আমিই রইলাম না তবে অভীষ্ট কার? দরকার নেই বাবা, অমন দেবীর পূজায়! আরে, থাম থাম, ওরে মন তোর ‘আমি’-টি না গেলে কি তোর অভীষ্ট হবে? অভীষ্ট আবার অভি পূর্বক ইষ্ট। যতক্ষণ চাওয়া-পাওয়া ততক্ষণ ইচ্ছা। যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ যোগাবার কর্তৃত্ব ইষ্টের। জীব ‘আমি’র নাশ, এমনকি ঈশ্বর আমি-রও নাশ, যার সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা-অসিতে ওই ‘আমি’র মুণ্ড ছিন্ন হয় সেই কালরাত্রি। সেই কালরাত্রি নির্বিকল্প সমাধিস্বরূপিণী নির্বাণদানকর্ত্রী, কেবলচৈতন্য, চৈতন্যের আত্মারূপ বিধেয় থেকেও মুক্ত। আমরা একটু ফিরে যাই শিবসূত্রের প্রথম শ্লোকে।

।। চৈতন্যমাত্মা।।

সন্ধিবিচ্ছেদ করলে দাঁড়াবে ‘চৈতন্যম্ + আত্মা’। চৈতন্য উদ্দেশ্য পদ, আত্মা বিধেয় পদ। ক্রিয়াটি কী? এখানে ক্রিয়া উহ্য কারণ এইখানে সন্ধি ও সমাস একই সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে একটি সূত্রে। তাহলে ব্যাসবাক্য কী হবে? চৈতন্য এবং আত্মা যদি এক বস্তুই হবে তাহলে ‘চৈতন্যম্’ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গাত্মক, ‘আত্মা” শব্দটি নয়।

বৈদিক ভাষ্যে ‘আত্মা’ ‘অয়ম্’, পুংলিঙ্গ। তাহলে তো বিশেষ্যস্য হি যল্লিঙ্গং…” খাটল না এ বিষয়ে ! তাহলে ব্যা ব্যা ব্যাকরণবাগীশরা কী বলবেন? এখন এই প্রথম সূত্রটি, স্বয়ং শিববাবাজির মুখনিঃসৃত একটি শব্দে একটি বাক্য, যেখানে সমস্ত কৌলসিদ্ধান্ত দ্রবীভূত হয়ে আছে। ‘চৈতন্যমাত্মা’ যদি একটি বাক্য হয়, তবে প্রথমে নির্ধারণ করতে হয় তার উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ দুইটি, কারণ দুইটি মাত্র পদ একত্রিত হয়ে একটি সূত্রবাক্য হয়েছে। সূত্রকার শিব স্বয়ম্ বৈ-আকরণের অর্থাৎ শব্দের আকরণের ব্যাখ্যায় “চৈতন্য’কে পূর্বপদ করেছেন ও ‘আত্মা’কে পরপদ করেছেন। ভগবান শিব কি ফেকলু নাকি? না বুঝে শুনেই গাঁজায় টান মেরে শিবসূত্র প্রবচন করেছেন নাকি ? তাহলে উহ্য ক্রিয়াটি একমাত্র ‘উপহিত’ই হতে পারে, নচেৎ শিব ধরে ধরে জেনে বুঝে এমন বৈয়াকরণকুশলতায় তাঁর মূল প্রবচনের প্রথম সূত্রটি এত যত্ন করে একটি শব্দের ভিতর পরিবেশন করতেন না। আবার কী দর্শনশৈলীতে করেছেন, না দ্বৈতাদ্বৈত রসে— সন্ধিসমাসবদ্ধ এক শব্দে অদ্বৈতরস আর পদভেদ করে বাক্যরূপে দেখলে দ্বৈতবিচাররস। এই সমাসমেই কৌল বৈয়াকরণম্ । তাহলে চৈতন্য উদ্দেশ্যপদ আর আত্মা বিধেয়পদ— এই দুটি পদ সমলিঙ্গী না হওয়ার দরুন এই শব্দবন্ধনী মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ব্যতীত অন্য কোনও সমাস হতে পারে না। তাহলে ‘চৈতন্য’ মুখ্য শব্দ এবং ‘আত্মা’ গৌণ শব্দ হল। তবে দাঁড়াচ্ছে চৈতন্যই আত্মারূপে প্রতীয়মান হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকটি, “জ্ঞানং বন্ধঃ।।” অর্থাৎ জ্ঞানই বন্ধন!!! কৌল পদ্ধতিতে অনুলোমের পর বিলোম। তবে সম্যক তত্ত্বানুসন্ধান । বিলোমে দাঁড়াল বন্ধজ্ঞানম্ ।। আত্মচৈতন্যম্।। বন্ধজ্ঞানই আত্মচৈতন্য। তাই যতক্ষণ আত্মচৈতন্য আছে ততক্ষণ কেবল চৈতন্য সিদ্ধ নয়। যতক্ষণ ওই সাক্ষীচৈতন্য আছে ততক্ষণ বিষয়-বিষয়ী দ্বৈতভেদবোধ আছে। যতক্ষণ সে-বোধ আছে, ততক্ষণ ‘আমি’ আছে। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে, ততক্ষণ অভীষ্ট কোথা? তাই বলছিলাম কি, শক্তিসাধনা কৌলক্রম, বেদের প্যানপ্যানানি নয়। এ বাবা সেই মা, যাঁর সাধনা করতে হলে ‘আমি’-টির মাথা কাটা যাবে, তবে অভীষ্ট! তাই কালরাত্রি হলেন জীবকলন ও ঈশ্বরকল্প— এই দুই কল্পের নাশ করে নির্বিকল্পচিত্তমাত্রতা— নৈরাত্মা। মূলাধারে যে অহংকারের ব্যঞ্জনা বিশুদ্ধরূপে জড়- সমাধিস্বরূপা শৈলপুত্রী, সেই শক্তি স্বাধিষ্ঠানে লয়সমাধিযুক্তা ব্রহ্মচারিণী। তিনিই মণিপুরে তৃপ্তিসমাধিরূপা চন্দ্রঘণ্টা, আবার প্রীতিসমাধিরূপা কুষ্মাণ্ডা অনাহতে, বিশুদ্ধাখ্যে বাক্সমাধিরূপা স্কন্দমাতা আর আজ্ঞাচক্রে প্রকাশসমাধিরূপা কাত্যায়নী। এই অহং তত্ত্বের ষড়পদ সবিকল্পের সোপান। কালরাত্রি এলেন ওই আমি তত্ত্বের সম্পূর্ণতার পর, সেই ‘আমি’টিকে অতিক্রম করে নির্বিকল্প সায়রে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে।” কালরাত্রির সাধন চিত্রমাত্রতার সার। এ মন কেমন? এমন অমন। তাহলে তারাপীঠ ভৈরব বামাখ্যাপার ভাষায়,

বেদো শালার কম্মো নয়।

বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত,

ঘুরে ফেরে দুর্বিপাকে।

জীবের কালরাত্রি সুষুপ্তি, তন্ত্রদৃষ্টিতে স্বাভাবিক সমাধি। ঈশ্বরের কালরাত্রি নির্বিকল্প সমাধি। এমন যে দেবী, সেই শূন্যরূপা আবার প্রকাশমাধুর্যে ব্রহ্মময়ী, কৃষ্ণসংকর্ষণগতিম্। এই সমাসসাধনাই দ্বৈতাদ্বৈত সমার্থক অদ্বয় বা শূন্যতা। সেই শূন্যতাই প্রকাশবিগ্রহায়িত হয়েছেন ব্রহ্মময়ী- মহিষাসুরমর্দিনী শ্রীশ্রীদুর্গারূপে। দক্ষিণপদ সিংহপৃষ্ঠে— দেবী ব্রহ্মতেজারূঢ়া পরব্রহ্মময়ী। বামপদে মহিষ কণ্ঠনিপীড়িতা কামদমনী। দক্ষিণপদে মোক্ষ আর বামপদে কামধ্বংসী সন্ন্যাস- দেবী তান্ত্ৰিকী, দক্ষিণবামাচারসমর্থকা কৌলাত্মিকা। দশভুজে দশ-দিশাদি ভেদসংহার— অসিতে অজ্ঞাননাশ, শঙ্খনাদে বিচারবিনাশ, সুদর্শন চক্রে মিথ্যা দর্শননাশ ও সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা, ধনুতে বৈরাগ্য, বাণে লক্ষ্যভেদী বিবেক, গদায় মোহভঙ্গ, করুণাঘন্টাধ্বনিতে ঘৃণাপসারণ, পাশসর্পে অযোগতানাশ, বজ্রে কামাগ্নিকে তপাগ্নিতে রূপান্তরীকরণ আর আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-আধ্যাত্মিক ত্রিতাপনিষ্কল যোগশূলখট্রাঙ্গে নিপীড়িত কামহৃদয় মহিষাসুর। সুন্দরী মেয়ে দেখে লোভ করেছিলি না? ভোগ করতে চেয়েছিলি! এখন হৃদয়ভঙ্গ হয়ে সন্ন্যাস নে। আর উত্তম ফুস্তুম করে তলোয়ার ঘোরাতে হবে না; ওই জৈব পুরুষকারটিও মোক্ষসিংহের গ্রাসে! ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। ভয় নেই, তুই অনন্তকাল বেঁচে থাকবি শ্রীশ্রীমায়ের বামপদ পেয়ে। পুজোও পাবি, ঢাকও বাজবে। ওরে অসুর! তুই তো নারীশক্তির মাতৃত্ব-অতিপ্রকাশের হেতু। যা ব্যাটা, আশ্রয় পেয়ে গেলি। এখন জপ্, তোকে লাই দিয়ে লাটে তোলা ওই চারমুখো সৃষ্টিবুড়োর বেদমুখভাষ্যে—

প্রকৃতিত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।

কালরাত্রিমহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।।(চণ্ডী ১/৭৮)

যাঁরা যাঁরা জীবভাব ছেড়ে শিবভাব আশ্রয় করেছেন, তাঁদের এত ঝামেলা পোয়াতে হয় না। ওই দেখো, দক্ষিণে ও বামে গণপতি ও কার্তিকেয়। সিদ্ধি গুহ্যভাব মূষিকবাহিত হয়ে দেবীপুত্র গণনায়ক হয়েছেন। বগলে আবার কলাবউ, ভৈষজ্যরূপিণী, ব্যাধিদুর্গতিনাশিনী শাকম্ভরী নবপত্রিকা। ঢাকাই কুট্টির পল্লীগীতিতে—

ঐ জে কলাগাজডা আসে, জোড়াবেল বাইন্ধা দিসে, মাথায় ঘোড়া টাইনা দিসে এই দিগে নাই পাছা, দুগ্গি দ্যাগ্লাম নানী ও ঠাউর দ্যাখলাম চাচা।

ভৈষজ্য-আরোগ্য বিধান তো সিদ্ধিরই শক্তি। নিষ্কাম- ময়ূরারূঢ় কার্তিকেয় দিব্যপুরুষকারের চরিতার্থতা। দক্ষিণে পরমার্থরূপিণী লক্ষ্মী, পঞ্চতত্ত্বরূপ পেচকবাহনা, বামে পরাবিদ্যা সরস্বতী পরমহংস-সমারূঢ়া। দক্ষিণনাড়ি পিঙ্গলায় বিচারবৈভবসাবলীলকরণে পরমার্থের প্রয়োগে, লক্ষ্মীরূপিণী অমৃতত্ব সুধাকলসধারিণী। বামনাড়ি ইড়ায় ভাবশোধনে পরাবিদ্যার প্রয়োগ, সরস্বতীরূপিণী সাত্তত্ত্ববীণাবাদিনী। দক্ষিণমার্গে পরামার্থউর্জিত সিদ্ধিই গণনায়কত্ব, তাই লক্ষ্মীগণপতি দক্ষিণে। বামমার্গে পরাবিদ্যাসিদ্ধি ঊর্জাই পরমপুরুষকার; তাই সরস্বতী কার্তিকেয় বামে। এত যে যুদ্ধবিগ্রহের প্রকোপ, এত যে অস্ত্রের ঝনঝনানি, এত যে ঐশ্বর্য-মাধুর্যের ঝকমকানি …. ওই দ্যাখো চালচিত্তিরের মাথায় সমস্ত মহিমার ওপরে সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো সহজরসের ছিলিমে টান মেরে ভাঙসর্বস্বভুঁড়োপেটে ধুতরো গাঁজা দুই কানে নিন্দপ্রশংসা ভোঁ করে বাউলা ঢঙে বীণে বাজিয়ে মৌতাত করছেন। ওই নিষ্কলুষ সহজতাই মানুষ হওয়া, দেবতার মাথায় চড়া। “অটল মানুষ আছে বসে, ধরে তারে সাধ্য কার’… মধ্যরাত্রবিহিত পূজায় কালরাত্রি সমাসীনা । ওই ঐশ্বর্যময়ী দুর্গা রাত্রিশেষের শূন্যতানিদান। সারাদিনের পূজাবৈভবের পরে নবরাত্রির সপ্তম পদে শূন্যরূপা কালীর কাছে প্রার্থনা ক্লান্তির সুরে—

যে ভালো করিলি কালী,

সে ভালোতে কাজ নাই

এবার ভালো ছেড়ে ভালোয় ভালোয়

আলোয় আলোয় চলে যাই…।

মহাগৌরী

ওই যে ভালোয় ভালোয় এবার ভালো মা, আলোয় আলোয় চলে যাই, সেই আলোর পথে প্রকশিত হওয়াই মহাগৌরীর তাৎপর্য। কালরাত্রির নিষ্কলুষ নির্বিঘ্ন অহংদ্রবীভূত নির্বিকার বোধাতীত, নির্বাণ অন্ধকারের পরেই প্রকাশের পালা। শূন্যস্বরূপ আদ্যাশক্তির মহৎশক্তিতে প্রকাশই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মবিবৃতি। জ্যোতির সম্যকতায় কৃষ্ণগহ্বর, আবার কৃষ্ণগহ্বর থেকেই জ্যোতির প্রকাশ। তাই কালরাত্রির রাত্রিশেষে দেবীপক্ষের মহাষ্টমীর পদক্ষেপ জ্ঞানপ্রকাশজ্যোতিরূপা মহাগৌরীর আবির্ভাব। ইনিই জ্যোতিরূপা ব্রহ্মময়ী, সমাধির বিজ্ঞানকল্প। এই বিজ্ঞানকল্পেই সুষুপ্তি সমাধিভেদ। মায়ার বিমর্ষ শেষে নিরহংকার পূর্ণপ্রকাশ ।

মহামুদ্রাসাধনায় আজ্ঞাচক্র পেরিয়ে আটটি সারিবাঁধা ললাটকমল বা গুহ্যচক্র — অমাকলা অমাবিন্দু, বিমলাকলা বিমলাবিন্দু, নির্বাণকলা নির্বাণবিন্দু, উন্মণিকলা ও সমানাকলা। এক একটি কলাচক্রে আট আটটি দল। সব মিলিয়ে চৌষট্টিকলা। এই চৌষট্টিকলার অন্তর্গত একান্নটি মন্ত্র ন্যয়সাপেক্ষ, বর্ণমালার নাদবিন্দু ধ্যান সমাধি। এর পরের তেরোটি কলা মন্ত্র ওষধি, জপ-পূজা-রহিত কৈবল্যসমাধি—

ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।

বিনা জপ্যেন সিধ্যেত্তু সর্বমুচ্চাটনাদিকম্।।(কীলকস্তব,৪)।

এই অষ্টচক্র পেরোলেই সবিকল্প সমাধির সম্যকস্তর অতিক্রম হল, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হল। এরপর সুমেরুপার অর্থাৎ মাথার ওপরে আরও দ্বাদশটি ব্যাহৃতি, যার প্রত্যেকটি শিবস্বরূপত্ব, গিয়ে মিলবে চিৎবিমর্ষকলায় বা মহাব্যোমে, যাকে শূন্যস্থান, আদ্যাপীঠ, তারাগর্ভ বা বুদ্ধস্থান বলা হয়েছে। সেখান থেকে পুনরায় অবতরণ করে সহস্রার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ফের চৌষট্টিকলা-সংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশবিভুতি। যিনি চিৎবিমর্ষকলা অবধি পৌঁছে ফের প্রত্যাবর্তন করেন আজ্ঞাচক্রে, তিনিই অবতার । তাঁর এই যুঞ্জনরূপ মায়াকর্ষেই আত্মশক্তি যোগমায়া মহাগৌরী স্বরূপিণী। জীবত্ব লয়েই শিবত্ব, আর শিবত্বের সায়রে জীবভাবাবগাহনেই অবতারত্ব। যে পারে সেই রাজা। মহাগৌরীর পূজাপটলে তাই মহামুদ্রার চৌষট্টি উপচার অনুকল্প। আর ওই ললাটস্থিত অষ্টচক্রভেদই অষ্টমঙ্গলার অষ্টকলস-স্থাপনা। এই অষ্টকলসে এই অষ্টমহাপ্রাণের আবাহনই অষ্টনায়িকা পূজা। অষ্টমহামঙ্গলক্রিয়া বা শিবত্বলাভের উপায়। আবার মহাষ্টমীর এই রাত্রি কৌলক্রমে মহারাত্রি-চক্রানুষ্ঠান চক্রের প্রথম সাধনায় প্রথম পাত্রস্থাপনা ভূতত্ত্ব, মদ্যপাত্র, হরিদ্রা-শক্তি, পশ্বাচার অনুকল্প, রসরসায়নে কুণ্ডলিনী- সহস্রারযোগে কারণামৃত আস্বাদন সমাধি। ভূতত্ত্বই দেহরূপ পশু, ক্রিয়াদি পূজারূপ যোগে ব্রহ্মচর্য- সাধনানুকল্পে মদ্যসহযোগে খেচরীমুদ্রা-সাধনে যে ব্রহ্মরসের আস্বাদন, তাই ধ্যানরূপা পীতা-তারিণী, ইনি পশুপাশবিমুক্তকারিণী স্বচ্ছন্দোময়ী কারণরসাত্মিকা শ্রী।

চক্রের দ্বিতীয় সাধনায় দ্বিতীয় পাত্রস্থাপনা- জলতত্ত্ব, মাংসপাত্র, রক্তিকাশক্তি, বীরাচার অনুকল্প, রসরসায়নে চাণ্ডালী-সহস্রারযোগে মাংসামৃত আস্বাদন সমাধি। জলতত্ত্বই প্রাণরূপ বীর; চাণ্ডালী নাড়িতে ষট্চক্র জ্বলিতাযোগে, দেহতত্ত্বের সংহরণপূর্বক প্রাণতত্ত্বে বিলয়ীকরণ সাধনানুকল্পে, মাংসসহযোগে খেচরীমুদ্রা সাধনে যে ব্রহ্মরসের আস্বাদন তাই ধ্যানরূপা রক্তিকা তারিণী। ইনিই বীরাহংকারবিমুক্তকারিণী স্বচ্ছন্দোময়ী মাংসরসাত্মিকা হ্রী।

চক্রের তৃতীয়সাধনায় তৃতীয়পাত্রস্থাপনা— অগ্নিতত্ত্ব, মৎস্যপাত্র, শ্বেতাশক্তি, দিব্যাচার অনুকল্প, রসরসায়নে বজ্রাণীব্রহ্মরন্ধ্রযোগে, মৎস্যামৃত আস্বাদনসমাধি। অগ্নিতত্ত্বই মনোরূপ দেব; ঊনপঞ্চাশবায়ু- সংযোজনপূর্বক হংসসাধনানুকল্পে মৎস্যসহযোগে খেচরীমুদ্রা সাধনে যে ব্রহ্মরসের আস্বাদন, তাই ধ্যানরূপা শ্বেতা তারিণী। ইনিই দিব্য অহংতত্ত্ববিমুক্তকারিণী স্বচ্ছন্দোময়ী মৎস্যরসাত্মিকা ধাঁ।

চক্রের চতুর্থসাধনায় চতুর্থপাত্রস্থাপনা— বায়ুতত্ত্ব; মুদ্রাপাত্র, কৃষ্ণাশক্তি,, কুলাচার অনুকল্প, রসরসায়নে ব্রহ্মরন্ধ্রচিৎবিমর্ষযোগে মুদ্রামৃত আস্বাদন সমাধি। বায়ুতত্ত্বই বুদ্ধিরূপ কুলসত্তা; মহামুদ্রালোপামুদ্রাযোগে নির্বাণসাধনানুকল্পে মুদ্রাসহযোগে খেচরীমুদ্রাসাধনে যে ব্রহ্মরসের আস্বাদন, তাই ধ্যানরূপা কৃষ্ণা তারিণী। ইনিই কুলীনবোধবিমুক্তকারিণী স্বচ্ছন্দোময়ী রসাত্মিকা ক্ৰী।

চক্রের পঞ্চম সাধনায় পঞ্চম পাত্রস্থাপনা –

আকাশতত্ত্ব; মৈথুনপাত্র, শ্যামাশক্তি, সহজাচার-অনুকল্প, রসরসায়নে ললনারসনা-অবধূতিকাযোগে মৈথুনামৃত আস্বাদনসমাধি। আকাশতত্ত্বই শিবস্বরূপত্ব; রজঃ-শুক্র- অদ্বয়করণযোগে সহজোলীসাধনানুকল্পে মৈথুন সহযোগে খেচরীমুদ্রাসাধনে যে ব্রহ্মরসের আস্বাদন, তাই ধ্যানরূপা শ্যামাতারিণী। ইনিই নির্ধতকারিণী স্বচ্ছন্দোময়ী মৈথুন- রসাত্মিকা হুঁকারময়ী স্ত্রীপ্রতিমা।

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।।(চণ্ডী ১১/৬)

— যত বিদ্যা ভেদসমূহে, যত স্ত্রী কলাসমূহে জগতের সমস্ত তোমারই, তোমার দ্বারাই পরিপূর্ণিত; কেমন করে তবে করব তোমার স্তবস্তুতি হে জননি!

সন্ধিপূজা

চিৎবিমর্ষকলা থেকে আজ্ঞাচক্রে অবতরণ করে শূন্যা- মানসপ্রকৃতি পূর্ণ-মহাগৌরীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। ‘শূন্যতা পূর্ণতাকল্পে । ‘পূর্ণতা শূন্যতা স্মৃতা’।। এইবার এই মহাগৌরী সর্বসিদ্ধিময়ী নবমাত্মিকা ঈক্ষণীশক্তি সিদ্ধিদাত্রীরূপে জীবনায়িতা হবেন। তারই প্রাক্কালে এই সন্ধি। বোধাতীত নিরঞ্জন-কল্পে। এই কালমুহূর্তরূপাই শৈবের অদ্বয়, শাক্তের অর্ধমাতা, বৈষ্ণবের অনুরাগ। জৈনের কৈবল্য, বৌদ্ধের মধ্যম-নিকায়— এই সন্ধি। এই সন্ধিক্ষণেই দেবী চামুণ্ডা-রূপিণী। একশো আটটি পদ্মনিবেদনে শতাষ্ট অঙ্গুলিপরিমাণ নবতাল জীবশরীরে শিবস্বরূপত্বেরও আত্মনিবেদন। এই সন্ধিপূজা রহস্যপূজা ও বলিদানসহযোগে। সরস্বতী-লক্ষ্মী এখানে যোগিনী- ডাকিনীরূপা। গণপতি উগ্রহেরম্ব, কার্তিকের স্থান নেবে বটুকভৈরব, শান্ত শিব এখানে ক্ষেত্রপাল আর বাহন শিবাগণ-শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনীর ঐশ্বর্যমধুরতা চামুণ্ডার উগ্র মাধুর্যে পরিণত। দক্ষিণাচারের বামায়ন. কৌলগণ এই মুহূর্তকেই কৌলমুহূর্ত বলেন ।

চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি। বলিদান হল, আকাঙ্ক্ষা। অস্ত্র-আরতিতে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের প্রলোভন সংহার নৃত্য।

মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।

আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্তু তে।।

সিদ্ধিদাত্রী

মাতৃপক্ষের মহানবমী নবরাত্রির সম্পূর্ণতা। মূলা প্রকৃতি মহাগৌরীরূপিণী পূর্ণজ্ঞানে চূড়ান্ত পর্যায়ে নবম পদক্ষেপে সিদ্ধিদাত্রীরূপা। সিদ্ধিদাত্রীকে বুঝতে হলে কোনও ব্যাকরণের প্রয়োজন নেই। পূর্ণজ্ঞানের সম্পূর্ণতা জীবনমুক্ততাই সহজসিদ্ধাবস্থা। কুলসিদ্ধ অবধূতের সহজা মানসী আত্মপ্রকৃতি সিদ্ধিদাত্রী। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর ভাষায় ‘স্বক্রিয়সরসামৃত’ বা ‘খেয়াল’, শ্রীশ্রীমা সারদা ও শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায়— ‘যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন…” বা ‘মা রাশ ঠেলে দিচ্ছেন’। এই হল সহজযোগসিদ্ধি। ফুরফুরে মনে দুরদুরে বুকে বিশ্বব্যাপক প্রেমসম্পর্ক। আগে যাকিছু ছিল সাধনপথের অন্তরায় তা সকলই এসে ধরা দিয়েছে যোগসিদ্ধিরূপে সম্পূর্ণতার পরাকাষ্ঠায়। সাধনায় সমস্ত ঐশ্বর্য রূপান্তরিত হয়েছে সর্বসিদ্ধিময়ী প্রেম-করুণার মাধুর্যে। নেতি নেতি হয়েছে ইতি ইতি। “যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে”— চৈতনাচরিতামৃত। ‘প্যার মে ঘুঙরু বাঁধি মীরা নাচে রে”। “বেদপাঠ অধ্যয়ন করেছি যত, কালার পীরিতে পড়ি, হল সব গত”— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। সহজসিদ্ধিতে আর করা নয়, হওয়া। যা লাগছে তা আপনি এসে জুটছে। জীবনের যত ব্যথা নীলকণ্ঠের বিষামৃত আস্বাদন হয়ে উঠেছে। নিত্যানন্দে চৈতন্যের প্রকাশ— সহজাবস্থা। ধর্ম- শাস্ত্র-যম-নিয়ম-সাধনভজন, কামনা-বাসনা আকাঙক্ষা… সবকিছুর বালাই গিয়ে তবেই সহজ। এই সহজই সিদ্ধিদাত্রী।

নবমীরাত্রিতে পূজার সমাপ্তি হোমপূজায়— সর্বভাবান্তরে নিহিত যে আত্মশক্তি তাঁকেই চিত্ত-অগ্নিপীঠে প্রজ্জ্বলিত করে সর্বকর্মাত্মক ইন্ধন ভস্মশেষে নির্বিকার ক্ষান্তি।

বিজয়াদশমী

মৃন্ময়ীর বিসর্জন চৈতন্যসরোবরে—

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবী চণ্ডিকে।

যত্র তত্র আবাহনে পুনরাগমনায় চ।।

—আত্মস্থানে যাও হে, মাগো, আবার এসো ডাকলে পরে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পদটি কিন্তু ছিল অন্যরকম— “সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ।” অবধূতের কৌল মানসে আত্মশক্তির দ্বৈতভাববিগ্রহধারণ কি বার্ষিক হিসেব নিকেশ ধরে চলতে পারে? তাই যখনই দুর্গতি তখনই দুর্গা। ভাবখট্টায় মা যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিতা, স্বাভাবিকী। এমনকি সিদ্ধির অহংকারও দমনীয়; কোনও চমৎকারি চলবে না। তাই বিসর্জনান্তে কৌলক্রমানুসারে অপরাজিতা পূজা। দেবী অপরাজিতা হলেন সহজ সংযম, বৈরাগ্যের রিক্ততা, বিবেকের নিত্যপ্রবাহ।

“অপরাজিতা নানারত্নোপশোভিতা গণপতিসমাক্রান্তা চপেটাদানাভি- নয়দক্ষিণকরা, গৃহীতপাশতর্জনীকা হৃদয়স্থিতবামভূজা অতিভয়ংকরকরালরৌদ্রমুখী অশেষমারনির্দলনী ব্রহ্মাদিদুষ্টরৌদ্রদেবতাপরিকরোচ্ছিতচ্ছত্রা চেতি।”

দ্বিভুজা একমুখী নানা রত্নে সুসজ্জিতা গণপতিকে পদদলিত করে উত্তোলিত দক্ষিণকরে চপেটাঘাতের অভিনয় করে তর্জনীমুদ্রায় পাশধারণকারী বামহস্ত হৃদয়ে নিবিষ্ট অতিভয়ংকর করালরৌদ্রমুখী, অসংখ্য মারকে দলনকারিণী ব্রহ্মাদি দুষ্টদেবতাদের পরিকর করে তাদের উত্থিত ছত্রতলে যিনি বিরাজিতা সেই অপরাজিতাকে স্মরণ করি। কে এই অপরাজিতা? অপরাজেয়া স্বভাবিনী সহজশীলা ভাবামৃতা যিনি অবধূতিকা নাড়িতে প্রবাহিতা মুলাশক্তি শূন্যময়ী পূর্ণাত্মিকা। এই শক্তি মানুষী শক্তি— মনুষ্যত্ববোধ। সব সাধনার শেষে মানুষ হওয়া। শ্রীশ্রীগুরু বলছেন, “খ্যাপা, ভগবান হতে যাসনি, বহু ভগবান ওই আত্মতৃপ্তিতে পড়ে খাবি খাচ্ছে। তাই মনুষ্যরূপ অবতারে মনুষ্যত্বলাভ করার সাধনায় ব্রতী হচ্ছে। মানুষ হ।” সেই মানবিকতার প্রতিমা অপরাজিতা স্বাভাবিকী প্রকৃতি ৷ তাই ঐশ্বর্যময়ী বহুভুজা রূপ ছেড়ে ‘দ্বিভুজা’— দ্বৈতনিষ্ঠাকর্মময়ী। কেবলসিদ্ধান্তবাক্য, তাই ‘একমুখী’। অশেষজ্ঞানের নানা রত্নে সুশোভিতা। সিদ্ধিমূর্তি গণপতি লোকপ্রিয়তার আত্মা। যোগবিভূতিসিদ্ধাই এর ভেলকি দেখাতে পারলেই প্রচুর ভক্তসমাগম— গণনায়কত্ব। অত সাধনতপে যে অহংকারকে অতিক্রম করা, সেই অহংকারই না আবার কায়েম হতে চলল সিদ্ধিদাত্রীর কৃপায় ! সিদ্ধিলাভের আত্মতৃপ্তি তাই গণেশ রূপে পদদলিত ওই সরল মানবিকতার শাসনে। মা সিদ্ধ অহংকার গণপতিকে চড় দেবার অভিনয়ে মধুরকরুণাদৃত শাসন করছেন; ওটি গুরুকর্ম। নইলে কৌলিকের কুল রক্ষা হবে না। লাগ ভেলকি লাগ দেখিয়ে শিষ্যগণ গণপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেই হয়েছে, কৌলক্রম ভ্রিষ্টাচারে গেল। আর ওই ভেলকি দেখিয়ে যে গণনায়কত্ব, কৌলের দৃষ্টিতে তা আধ্যাত্মিক বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “মা দেখিয়ে দিলে সিদ্ধাই কী….. রাঁড়িপুতি এতবড় পোঁদ বার করে পড়পড় করে হাগছে।” দক্ষিণাচারের সংযম তাই দেবীর দক্ষিণহস্তের চড় মারার ভঙ্গিতে চিত্রায়িত হয়েছে। বামহস্ত বামাচারের প্রতীক। অবতরণই বামাচার, হৃদয়গ্রাহ্য করুণায় আপ্লুত, তর্জনী- মুদ্রায় সিদ্ধান্তশাসন। ওই হাতেই আবার পাশ বা বন্ধনী। ওই বন্ধনী-শৃঙ্খলই হল সময়াচারতন্ত্র বা গুরুশিষ্য- পরম্পরায় অনুস্মৃতি। নির্বাণলাভের শেষে ভগবান বুদ্ধ করুণায় অবতীর্ণ হয়ে প্রতিজ্ঞা করে বললেন— “যতক্ষণ না প্রতিটি জীবের মুক্তি হয়, আমি বারবার ফিরে আসব।” এই প্রতিজ্ঞাই তথাগত-প্রতিজ্ঞা। অত আত্মতত্ত্ব প্রশস্তির পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলছেন? না—

“যে আমায় যেভাবে রূপে মন থেকে চায়, আমি তাকে তেমন করেই ভজনা করি।” এই হল অবধূতী শীল, ওই ‘যাকে যেমন তাকে তেমন।’ অপরাজিতার হৃদয়ন্যস্ত বামকরতলে ধৃত সময়শৃঙ্খল এই প্রেমপাশ।

গুরুশক্তির উপস্থাপনা বড়ই খিটকেল। বৈরাগ্যমাধুর্যে বিরক্তি ঐশ্বর্য। যেমন করুণামাধুর্যে রৌদ্রতা ঐশ্বর্য। তাই তামসিক বৈদ্যই উত্তমবৈদ্য। গলায় হাঁটু দিয়ে নাক টিপে পাঁচন গেলায়। তবে না অসুখ ভাল হবে! তাই ‘অতিভয়ংকরকরাল-রৌদ্রমুখী’ ওই গুরুভাব শক্তি, ভালবাসার শাসনে মহীয়সী। মুখে গালমন্দ লেগে আছে, সর্বদা ক্রোধদীপ্ত, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করবার তাগিদ— এই তো চিরায়ত অঘোরগুরু প্রতিমা। ঘোর থেকে উদ্ধার করবার জন্য হয়েছেন মহদ্ভয় ।

‘মার’ হল আমাদের অহংকার। এই অহংকারের শেষ নেই, বাপু, যেখানে যেমন পারে রূপ নিয়ে বসে— ধর্মে ধার্মিক অধর্মে শঠ, শাস্ত্রে পণ্ডিত, ভ্রষ্টতায় ব্যভিচারী, নিষ্ঠায় ছুঁৎমার্গী, অনিষ্ঠায় বিকারময়…. যেন তেন প্রকারেণ আমিটি টিকে থাকলেই হল, জয় আমি! এই বহুবিধ গুণ- দুৰ্গুণ সম্বলিত অনন্ত আত্ম-উপস্থাপনা যা এই কলিযুগে মানসিক মহাসংকটের রূপ ধারণ করেছে সেই সিংকটের অশেষমারনির্দলনী স্বাভাবিকী বিনয়াত্মিকাই অ-পরাজিতা।

‘যতমত তত পথ’ বহুবিধ মার্গের সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠা অবশেষে দুষ্টতায় পর্যবসিত। ‘ব্রহ্মা’ অর্থাৎ চতুর্বেদ বা বৈদিক শাসন; ও রৌদ্র অর্থাৎ ধর্মীয় মৌলবাদী মাস্তানি আমায় দেখ, আমায় দেখ। এই ধর্মীয় ভাবগুলিকে পরিকর করে তাদেরই ধর্মাশ্রয়ের ছত্রতলে মনুষ্যত্বের যে বিপ্লব, তাই অপরাজিতা— “অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্”। ধর্মজগতের সংস্কারবিপ্লবই অ-পরাজিতা। অপরাজিতা লতার অংশ হাতে বেঁধে অবধূতি লতার ধারণকল্পে নির্ধতসহজরসে অপরাজিতাস্তোত্র পাঠ করে বাহ্য পুজাক্রমের ইতি। নাচগানকারণপান পঞ্চ ম-কার আস্বাদনে অজেয় সহজানুসৃতিতে বিজয়ার তাৎপর্য নিত্যজীবনমুখিতায়— গাঁজা-ভাঙ খেয়ে ভোলা নাচে রে ভূতপ্রেত সঙ্গে করি, হস্তেতে ত্রিশূল ধরি ত্রিভুবন ঘুরি ফিরি ভোলা নাচে রে। সুধা ফেলি বিষপান, গাহে রে জীবনগান মহাভাবে মহীয়ান, ভোলা নাচে রে। শক্তি অপরাজিতা যার এ হেন ব্যবহার কারণেতে মত্ত ভোলা নাচে রে। যতেক শৃঙ্খল ছিল, গতদম্ভে ছিঁড়ে গেল

ত্যাগেরও যে ত্যাগ হল ভোলা নাচে রে। নি শ্রাদ্ধের পর যেমন নিয়মভঙ্গ, দুর্গাপূজার পর অপরাজিতা পূজা, তেমনই কৌল-বিলাস-উৎসব—

“যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ। যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ। ভোগমোক্ষৌ মম করস্থৌ এব চ হস্তামলকবৎ আনন্দাখ্যস্তোত্র ৷ কুব্জিকাতন্ত্র”

— যেখানে যেখানে ভোগ সেখানে সেখানে মোক্ষ কোথায়? যেখানে মোক্ষ সেখানে ভোগ কই? ভোগমোক্ষ দুই হাতে ধরে আমলকি লোফালুফি খেলা। এই হল অপরাজিত শিবত্ব জীবত্বের সায়রে সমাসীন। বুকে নাচছে কালজয়ী কালী। আস্বাদনে পাপ রইল না।

পুনশ্চ— দুর্গাপুজায় একাধিক পুরোহিত এবং একজন তন্ত্রধারক প্রয়োজন হয়। আমাদের এই কৌলতত্ত্ব বোধিনী ভাষ্য উপচার নিবেদনকল্পে পাণ্ডিত্যসমুদ্রের বেলাতটে আশ্রিত আদ্যাকৃপায় পণ্ডিত বন্ধু শ্রীসুযশ ভট্টাচার্যর পৌরোহিত্যে এবং এই বিলে খ্যাপার ভাষ্যতন্ত্রধারণে পাঠকপাঠিকাবৃন্দের অদ্বয়তৃপ্তিতে প্রসাদিত হোক। জয় মা ।

লেখাটি আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা, শারদীয়া ১৪১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত। ‘প্রতিপক্ষ’ পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হল।

কুলাবধূত সৎপুরানন্দ

অবধূত, বজ্রযানী তন্ত্রগুরু, চিত্রকর, কবি, গবেষক ও শিক্ষক। বাস করেন পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পং-এ। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় পারিবারিক শিকড়। কমলকুমার মজুমদারের ছাত্র ও পুত্রসম। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে একাত্ম থাকতে পছন্দ করেন। বিপ্লবী কমিউনিস্ট ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এক সময়। গান করেন, মানুষের এবাদতে, প্রাণ ও প্রকৃতির ভজনায়।