।। তন্ময় ইব্রাহিম।।

রাজস্থান, গুজরাত, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গের অভিবাসী শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে, দিনের দিন আটক রাখা হচ্ছে, এমনকী তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে। তাদের অপরাধ? বাংলা বলা। মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের সাতজন ভারতীয় নাগরিক ভুলভাবে নির্বাসিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপের পরেই কেবল তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ৫১ বছর বয়সী প্রাক্তন শিক্ষক খায়রুল ইসলাম সেই সময় সংবাদ মাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘‘বিএসএফ অফিসারেরা আমাকে মারধর করেছে এবং আমি বাংলাদেশে যেতে অস্বীকার করলে চারবার আকাশে রাবার বুলেট ছুঁড়েছে।’’ তার সুপ্রিম কোর্টে একটি মুলতবি আপিল ছিল। কিছুই কাজে আসেনি। যদিও প্যারাড চোখে পড়েছে আমাদের। বিবিসি বাংলা রিপোর্ট করেছে যে আওয়ামী লীগ—হাসিনার দল—কলকাতার উপকণ্ঠে যা মূলত একটি দলীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। বিবিসি স্পষ্টভাবে বলেছে যে, ‘‘ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই অফিস সম্পর্কে অবগত, এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন ছাড়া আওয়ামী লীগের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হত না।’’ এই দ্বন্দ্বের কথা ভাবুন। ভারত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করার দাবি করে অথচ বাংলাদেশের সবচেয়ে কুখ্যাত পলাতককে আশ্রয় দিচ্ছে এবং তার নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী দলকে ভারতীয় মাটিতে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিচ্ছে। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ অনুরোধ পাঠিয়েছে। ভারত ‘রাজনৈতিক’ অপরাধ সংক্রান্ত চুক্তির ধারার উল্লেখ করে কোনো জবাব দেয়নি।

একটি বিভক্ত জাতির আখ্যান

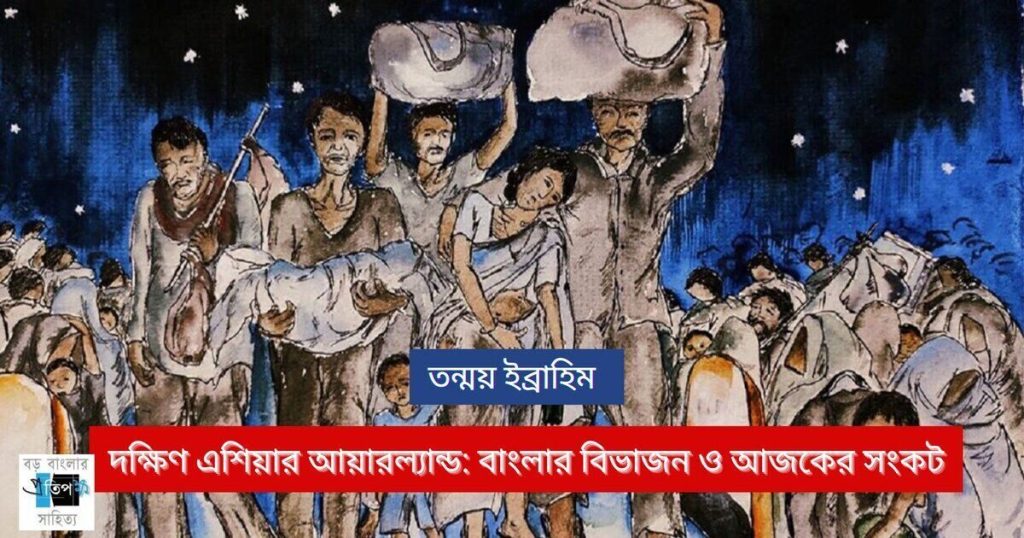

পৃথিবীর মানচিত্রে দুটি ভূখণ্ডের নাম রয়েছে যারা একই পরিণতির শিকার—একটি আয়ারল্যান্ড, অপরটি বাংলা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ঔপনিবেশিক শাসনের পর যেমন আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে বিভক্ত হয়েছিল, তেমনি ১৯৪৭ সালে বাংলাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্বে বাংলাদেশ আর পশ্চিমে ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। দুটি বিভাজনই রেখে গেছে এমন গভীর ক্ষত যা আজও সারেনি, তৈরি করেছে পরিচয়, অন্তর্গত এবং নিপীড়নের নিরন্তর সংকট।

কিন্তু আয়ারল্যান্ডের মতো শান্তি প্রক্রিয়া যেখানে আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা এনেছে, সেখানে বাংলার বিভাজন আজও নতুন নতুন ট্র্যাজেডির জন্ম দিয়ে চলেছে। এই ২০২৫ সালেই ভারতে বসবাসকারী বঙ্গীয় জনগণ সাক্ষী হয়েছেন সম্ভবত ১৯৪৭ সালের পর বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে গুরুতর সংকটের।

২০২৫ সালের মে মাস থেকে এ পর্যন্ত দুই হাজারেরও বেশি বাংলাভাষী মানুষকে ভারত থেকে আটক করে নির্বাসিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্রেফতারি পরোয়ানা সত্ত্বেও ভারতে নির্বাসনে রয়েছেন। আর ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী মুখোমুখি হচ্ছে এমন নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়নের যা বিশেষজ্ঞদের মতে দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পারে।

মহা নির্বাসনের সূচনা

২০২৫ সালের মে মাস।

হয়তো ইতিহাসে এই মাসটি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই মাস থেকে ভারত যা শুরু করেছে তাকে শিল্প-মাপের অভিযান ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই অভিযানের লক্ষ্য বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ৭ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ১,৫০০ জন মানুষকে নির্বাসিত করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ জানিয়েছে যে ২,০০০-এর বেশি ব্যক্তিকে সীমান্ত পেরিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিছক পরিসংখ্যান নয়—এরা শিক্ষক, শ্রমিক, মা এবং শিশু। এই অভিযান বিস্তৃত হয়েছে কমপক্ষে আটটি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে। গুজরাটে একটি মাত্র দিনে—২৬ এপ্রিল—এক হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ চান্দোলা লেক এলাকায় ১০,০০০ কাঠামো ধ্বংস করেছে এবং ৮৯০ জন আটক ব্যক্তিকে আহমেদাবাদের রাস্তা দিয়ে চার কিলোমিটার পর্যন্ত মিছিল করিয়েছে। এই চিত্রটি ভাবুন—প্রায় এক হাজার মানুষকে শহরের রাস্তা দিয়ে মিছিল করানো হচ্ছে, যাদের একমাত্র অপরাধ তাদের ভাষা এবং কথিত পরিচয়।

রাজস্থান, গুজরাত, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গের অভিবাসী শ্রমিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে, দিনের দিন আটক রাখা হচ্ছে, এমনকী তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে। তাদের অপরাধ? বাংলা বলা। মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের সাতজন ভারতীয় নাগরিক ভুলভাবে নির্বাসিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপের পরেই কেবল তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ৫১ বছর বয়সী প্রাক্তন শিক্ষক খায়রুল ইসলাম সেই সময় সংবাদ মাধ্যম কে বলেছিলেন, ‘‘বিএসএফ অফিসারেরা আমাকে মারধর করেছে এবং আমি বাংলাদেশে যেতে অস্বীকার করলে চারবার আকাশে রাবার বুলেট ছুঁড়েছে।’’ তার সুপ্রিম কোর্টে একটি মুলতবি আপিল ছিল। কিছুই কাজে আসেনি।

অথবা ৬৭ বছর বয়সী মালেকা খাতুন, যিনি হাঁটতে অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কোনো আইনি প্রতিকার ছাড়াই সীমান্ত পার করতে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ২,৪৭৬ জন বাংলা শ্রমিকের নথিভুক্ত করেছে যারা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে নিপীড়নের মুখে পালিয়ে এসে বাড়ি ফিরেছেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে অসাধারণ স্পষ্টতার সাথে বলেছেন, “আমরা নির্ভয়ে সীমান্তের ওপার থেকে মুসলিম অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করছি।” তিনি ঘোষণা করেছেন যে আইনি ট্রাইব্যুনালে মামলা না পাঠিয়েই পুশব্যাক তীব্রতর করা হবে। এ একজন রাজ্য কর্মকর্তার পক্ষ থেকে ভারতের নিজস্ব আইনি ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার খোলাখুলি স্বীকারোক্তি।

যথাযথ প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল—যে আইনি সংস্থা নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য তৈরি—শত শত ক্ষেত্রে তাদের এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। আটকের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই নির্বাসন ঘটছে। কোনো আপিল নেই। কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। কোনো ন্যায়বিচার নেই।

শেখ হাসিনার প্যারাডক্স

এখানেই এই গল্প এক অসাধারণ মোড় নেয়। ভারত যখন হাজার হাজার বাংলাভাষীকে কথিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নির্বাসিত করছে, তখন সে আশ্রয় দিচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ওয়ান্টেড বাংলাদেশি—সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, যখন ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থান বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল—যে প্রতিবাদে ১,৪০০-এর বেশি মানুষের প্রাণ গেছে—৭৭ বছর বয়সী হাসিনা ভারতে পালিয়ে যান। তিনি হিন্দন এয়ার ফোর্স স্টেশনে অবতরণ করেন, একই ঘাঁটি যা এখন বাংলাভাষীদের নির্বাসনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি বর্তমানে নিউ দিল্লির উচ্চ নিরাপত্তার লুটিয়েন্স বাংলো জোনে থাকেন, মাঝে মাঝে কঠোর নিরাপত্তায় লোধি গার্ডেনে হাঁটাহাঁটি করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকেরা ‘নিজের দেশ’ ভারতে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশ হাসিনার বিরুদ্ধে একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট দমনপীড়নের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ, তার ১৫ বছরের শাসনামলে জোরপূর্বক গুম, এবং রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার—হ্যাঁ, বিলিয়ন, ইংরাজীর ‘B’ দিয়ে—আত্মসাৎ সংক্রান্ত দুর্নীতি। তাকে অনুপস্থিতিতে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আল জাজিরা যাচাইকৃত ফাঁস হওয়া রেকর্ডিং পেয়েছে যেখানে হাসিনা কথিতভাবে নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ‘প্রাণঘাতী অস্ত্র’ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের বলেছেন, ‘‘যেখানে পাও সেখানেই গুলি করো।’’

কিন্তু যে তথ্য এই প্যারাডক্সকে প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ করে তোলে তা হলো বিবিসি বাংলা রিপোর্ট করেছে যে আওয়ামী লীগ—হাসিনার দল—কলকাতার উপকণ্ঠে যা মূলত একটি দলীয় অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। বিবিসি স্পষ্টভাবে বলেছে যে, ‘‘ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই অফিস সম্পর্কে অবগত, এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন ছাড়া আওয়ামী লীগের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হত না।’’ এই দ্বন্দ্বের কথা ভাবুন। ভারত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করার দাবি করে অথচ বাংলাদেশের সবচেয়ে কুখ্যাত পলাতককে আশ্রয় দিচ্ছে এবং তার নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী দলকে ভারতীয় মাটিতে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিচ্ছে। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ অনুরোধ পাঠিয়েছে। ভারত ‘রাজনৈতিক’ অপরাধ সংক্রান্ত চুক্তির ধারার উল্লেখ করে কোনো জবাব দেয়নি।

এর ফলে ভারতের কিন্তু গুরুতর কূটনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী নেতা মুহাম্মদ ইউনূস তার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর করেছেন চীনে, ভারতে নয়। যখন নরেন্দ্র মোদি আর ইউনূস অবশেষে ২০২৫ সালের এপ্রিলে থাইল্যান্ডে সাক্ষাৎ করেছেন, ইউনূস হাসিনার “নির্বাসন থেকে উস্কানিমূলক মন্তব্য” নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আর মোদি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

বিভাজনের দীর্ঘ ছায়া

আজকের সংকট বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৪৭ সালে। বাংলার বিভাজন নিছক মানচিত্রে একটি রেখা টানা ছিল না—এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয় যার অনুরণন আজও অব্যাহত রয়েছে।

এই বিভাজন পশ্চিমবঙ্গকে সব পাটকল দিয়ে রেখেছিল কিন্তু পাট উৎপাদনকারী জমির চার-পঞ্চমাংশ থেকে গেছে পূর্ববঙ্গে। ১৯৫৯ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ ৯৫০,০০০ টন খাদ্যের বার্ষিক অভাবের মুখোমুখি হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র যে রাজ্য ছিল, কলকাতায় ঘন ঘন দেখা যেতে লাগল ক্ষুধার মিছিল। পঞ্জাবের তাৎক্ষণিক জনসংখ্যা বিনিময়ের বিপরীতে, বাংলায় দেখা গেছে তিন দশক ধরে ক্রমাগত অভিবাসন। তথ্য বলে, মুক্তিযুদ্ধের আগেই ৬০ লাখেরও বেশি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ আরও ৭২ লাখ শরণার্থী এনেছিল, যাঁদের মধ্যে ১৫ লাখ স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া বেছে নিয়েছেন। আর এই থেকে যাওয়ার পিছনে আছে ধর্মীয় পরিচয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয় যখন তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় খুঁজে নিতে সহায়ক হয় তখন দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা একটি আয়ারল্যান্ড দেখতে পাই।

আয়ারল্যান্ডের সাথে সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো। উত্তর আয়ারল্যান্ডের মতো, যেখানে প্রোটেস্ট্যান্টরা ব্রিটেনের প্রতি অনুগত থাকে অথচ ক্যাথলিকরা বৈষম্যের মুখোমুখি হয়, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা নিউ দিল্লির হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে অথচ বাংলাভাষী মুসলিমরা নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়নের মুখোমুখি হয়। দু’টি বিভাজনই যা সৃষ্টি করেছে তাকে পণ্ডিতরা বলেন ‘জোরপূর্বক জনসংখ্যা অপসারণের পাশাপাশি জনতাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হাতিয়ার।’ আফতাব উর রাহামান জাহিনের অ্যাকাডেমিক গবেষণা প্রকাশ করেছে যে বাংলা পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করে ‘বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিক চর্চা সহ একাধিক ছেদপ্রবণ দিক।’ তবুও বর্তমান নীতিগুলো এই জটিলতা উপেক্ষা করে, সব বাংলাভাষীকে সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে।

এখন বাংলা আরেকটি আঘাতের মুখোমুখি। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ৪২টি লোকসভা আসন ধারণ করে—ভারতের জনসংখ্যার ৭.৫৫ শতাংশের জন্য জাতীয় প্রতিনিধিত্বের ৭.৭ শতাংশ। কিন্তু ২০৩১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে ২০২৮ সালের পরিসীমা নির্ধারণ অনুশীলন এই ভারসাম্যকে নাটকীয়ভাবে পুনর্গঠন করার হুমকি দিচ্ছে। ভারতের যে রাজ্যগুলো সফলভাবে পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আপেক্ষিক অর্থে দুই থেকে তিনটি আসন হারাতে পারে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশ ৮০ থেকে সম্ভাব্য ৯৬ বা আরও বেশি আসনে বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানীরা একটি “জনতত্ত্ব লভ্যাংশ প্যারাডক্স”-এর সতর্কবাণী দিচ্ছেন যেখানে দায়িত্বশীল জনসংখ্যা নীতির জন্য শাস্তি পেতে হয়।

মনে করা দরকার, একদা বাংলার নেতারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ১৮৮৫ সালে প্রথম আইএনসি সভাপতি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু আজ বাংলার রাজনৈতিক শক্তি ক্রমাগত শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরায় কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, জনতাত্ত্বিক প্যাটার্ন জাতীয় রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তন করায় প্রবাসী প্রভাব সীমিত হচ্ছে।

ধর্মের ঊর্ধ্বে—পরিচয়ের সংকট

যদিও বর্ণনায় প্রায়শই বাংলা মুসলিমদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ হিসেবে ফোকাস করা হয়, বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে ৫০০-এর বেশি বাংলা শ্রমিক—হিন্দু এবং মুসলিম উভয়ই—আক্রমণ, উচ্ছেদ বা হুমকির শিকার হয়েছেন। ৩০০-এর বেশিকে আইনি ভিত্তি ছাড়াই আটক করা হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, যা কথিতভাবে বাংলা হিন্দুদের উপকার করার জন্য তৈরি, প্রমাণিত হয়েছে মূলত অকার্যকর। সরকারি প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বরাক উপত্যকা থেকে মাত্র একজন সিএএ সুবিধার জন্য আবেদন করেছেন। কেন? কারণ ২০১৯ সালে আসামের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি থেকে ১৯ লাখ মানুষ বাদ পড়েছে—যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা হিন্দু। আরও ২ থেকে ৩ লাখ ১৯৯৭ সাল থেকে ‘সন্দেহজনক নাগরিক’ হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে।

আইনি ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জে ভারাক্রান্ত। সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ অভিবাসী শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের মুলতবি মামলা রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট দেশব্যাপী অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং একাধিক রাজ্য থেকে বিস্তারিত হলফনামা চেয়েছে। তবুও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের আদেশ ছাড়াই নির্বাসন অব্যাহত রয়েছে, আইনি প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করা হচ্ছে এবং অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আশার কিছু মুহূর্ত ছিল। বাংলাদেশে মুসলিম ছাত্ররা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় হিন্দু মন্দির রক্ষা করেছে। অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্রিটিশ মুসলিমস হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমর্থনে ফতোয়া জারি করেছে। কিন্তু ভুল তথ্য বক্তব্যকে বিষাক্ত করেছে। ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ অতিরঞ্জিত করেছে। ১ কোটি বাংলাদেশি হিন্দু আশ্রয় প্রার্থী হওয়ার মিথ্যা দাবি ব্যাপকভাবে প্রচার হয়েছে যা পরে ফ্যাক্ট চেকারেরা খণ্ডন করেছে।

মানবিক মূল্য অপরিমেয়। ইমরান আলী খান, যার বৃদ্ধ মাকে নির্বাসিত করা হয়েছে, সংবাদ মাধ্যম কে বলেছেন, “তাকে কীভাবে ফিরিয়ে আনব তা আমার জানা নেই।” বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুশব্যাকগুলোকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলেছে এবং ভারতকে “স্বচ্ছ, যাচাইযোগ্য প্রক্রিয়া” অনুসরণের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু নির্বাসন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণী এবং ভবিষ্যতের অন্তর্ভুক্তি

নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য এর অর্থ কী তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে যে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের ‘‘স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, প্রায়শই বাংলা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক, এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করে।’’ তারা এমন মামলার নথিভুক্ত করেছে যেখানে নথির ছোটখাটো অসঙ্গতির জন্য নাগরিকত্বের দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। অনেক মানুষ তাদের মামলা উপস্থাপনের সুযোগই পায় না।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা জোরপূর্বক উচ্ছেদের জন্য ‘জাতীয় নিরাপত্তা’ যুক্তি ব্যবহার নিন্দা করেছেন। নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলো আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘুদের প্রভাবিত করে সম্ভাব্য “সাংস্কৃতিক জাতিগত নিধন”-এর সতর্কবাণী দিচ্ছে। দ্য ওয়্যার সতর্ক করেছে যে নিয়মতান্ত্রিক নিপীড়ন ‘‘শুধু সংঘ পরিবারের ইসলামোফোবিক জিন নয় বরং সব বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।’’ স্ক্রল.ইনের তদন্ত দেখায় কীভাবে ‘বাংলাদেশি’ হয়ে উঠেছে ‘ঘৃণার একটি সূচক’ যা ‘দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরী পাড়া থেকে শুরু করে রাস্তার ভিখারি এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে’ ব্যবহৃত হয়।

প্রিন্সটন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সেলফ-ডিটারমিনেশন দেখায় যে ভারত, ফিলিস্তিন, আয়ারল্যান্ড, এবং সাইপ্রাসে বিভাজন একই ধরনের প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে—”বিভাজন-পূর্ব অঞ্চলের তুলনায় অত্যন্ত জাতিগত, ভাষাগত এবং ধর্মীয়ভাবে সমজাতীয় একক” সৃষ্টি করেছে। এই বিভাজনগুলো জনতাত্ত্বিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে সহিংসতা এবং বাস্তুচ্যুতি নিয়মতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

প্যাটার্ন স্পষ্ট: একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এই সহিংসতা এবং বাস্তুচ্যুতির চক্র স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে। এই চক্র ভাঙতে প্রয়োজন পরিচয়ের জটিল বাস্তবতা স্বীকার করা, যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা।

মোড়ের মুখে

তাহলে আমরা ফিরে এসেছি যেখানে শুরু করেছিলাম—দক্ষিণ এশিয়ার আয়ারল্যান্ড। কিন্তু আয়ারল্যান্ড যেখানে একটি দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে নিজের মুক্তি অর্জন করেছিল, উত্তর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ জনগণ যেমন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তার থেকে সৃষ্ট শান্তির জন্যে সংলাপে অংশগ্রহণ করে জটিল পরিচয়ের স্বীকৃতির মাধ্যমে শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছে, সেখানে বাংলার ক্ষত আজও পুঁজ হয়ে থাকছে।

বর্তমান সংকট ঐতিহাসিক বিভাজনের উত্তরাধিকার, সমসাময়িক রাজনৈতিক গণনা, এবং নিয়মতান্ত্রিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি সমাবেশ প্রতিনিধিত্ব করে যা ভারতের বহুসাংস্কৃতিক কাঠামোকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করার হুমকি দিচ্ছে। সাম্প্রতিক অভিযানের মাত্রা, শেখ হাসিনাকে নিয়ে কূটনৈতিক ভাঙন, এবং পরিসীমা নির্ধারণের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণের আসন্ন হুমকি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠীর জন্য অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

এটি শুধু বাংলাভাষীদের বিষয় নয়। এটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে ভারত জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং নির্বাচনী প্রতিযোগিতা পরিচালনা করার সময় তার বহুত্ববাদী চরিত্র বজায় রাখতে পারে কিনা। এটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে দক্ষিণ এশিয়া বিভাজনের ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারে নাকি বাস্তুচ্যুতি এবং বৈষম্যের চক্রে আটকে থাকবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দেখছে। আদালত বিবেচনা করছে। পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন থেকে যাচ্ছে। আর প্রতিদিন আরও বেশি মানুষকে ৭৭ বছর আগে আঁকা সীমান্ত পেরিয়ে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে যা আজও হৃদয়, ঘর এবং আশা বিভাজিত করে চলেছে।

বাংলা সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হওয়া সংকট শুধু তাদের সংকট নয়—এটি দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার, যথাযথ প্রক্রিয়া, এবং সব মানুষের মর্যাদার প্রতি অঙ্গীকারের একটি পরীক্ষা, তারা যে ভাষায় কথা বলুন বা যে সীমান্তের মধ্যে জন্ম নিন না কেন।

এই দীর্ঘ আখ্যানের মাধ্যমে দেখা যায় যে ইতিহাসের ভুলগুলো কীভাবে বর্তমানের ট্র্যাজেডিতে রূপ নেয়। আজকের বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন শুধু একটি আইনি বা রাজনৈতিক বিষয় নয়—এটি মানবতার প্রশ্ন। এটি সকলের জন্য একটি সতর্কবাণী যে পরিচয়ের রাজনীতি যখন ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, তখন সমগ্র অঞ্চল অস্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যায়।

বাংলার বিভাজন এবং তার পরবর্তী সংকটের এই কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা শুধু চুক্তি বা সীমান্ত দিয়ে আসে না—আসে পারস্পরিক সম্মান, ন্যায়বিচার এবং সকল মানুষের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি থেকে।

ছবি: লাবনী জঙ্গী। ছবির সূত্র: Pari

তন্ময় ইব্রাহিম

লেখক, সমাজকর্মী ও সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।