।। তাহমিদাল জামি ।।

“প্রশ্ন উঠবে যে মুসলমানের সাহিত্যটা কি আলাদা কোনো জিনিস? মুসলমান সাহিত্যে কি পেঁয়াজের আলাদা সুবাস পাওয়া যায়? ষোল-সতের-আঠার শতকে মুসলমান সাহিত্যিকদের বেশিরভাগ কাব্যই সরলার্থে ‘তর্জমা’ সাহিত্য। কিন্তু সেগুলির মুসলমানিত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হবে? উদাহরণস্বরূপ, পুণ্যজীবন পালনের উপদেশ সম্বলিত ‘তোহফা’কে মুসলমানি রচনা বলা যায়। লাইলী-মজনু কি মুসলমানি রচনা? কিংবা হরগৌরী সম্বাদ কি মুসলমানি রচনা? ইত্যাদি ইত্যাদি। ‘সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/ নারী লোকের কী হয় বিধান?/ ব্রাহ্মণ চিনি পৈতে প্রমাণ/ বামনি চিনি কিসে রে?’ লেখালেখির যেহেতু সুন্নত করানোর উপায় নাই, পৈতে পরানোরও জো থাকে না বেশিরভাগসময় তাই লেখালেখির ধর্মপরিচয় নির্ণয় করা সবসময় সোজা কথা নয়।”

-তাহমিদাল জামি

মুসলমানের সাহিত্য, আবার

যত শ্রোতা বন্ধু ভাই

তাদের কাছে হিষ্টরি একটা তুলে ধরতে চাই

অন্ধ ফজলু বয়াতি (মোঃ ফজলুর রহমান), ডাকাতের কিচ্ছা

ইতিহাসতত্ত্বে যাকে প্রেজেন্টিজম বা বর্তমানমনস্কতা বলে, সেইটা প্রাগাধুনিক আমল নিয়া চর্চায় একটা সমস্যা। পুরানা আমল নিয়া আলাপ করার সময় তাতে এইযুগের মূল্যবিচার চাপায়ে দেওয়াকে বলে বর্তমানমনস্কতা। বাংলা থেকে শুরু করে গোটা ভারতবর্ষে ‘মধ্যযুগ’ নিয়া চর্চায় এই প্রেজেন্টিজমের সমস্যা প্রকট। দিল্লির মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাসবিদ সুনীল কুমার এই নিয়া বেশ আফসোস করেছেন। কারণ প্রেজেন্টিজমের সমস্যাটা মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাসচর্চাতেই একটু বেশি প্রকট। উপমহাদেশে কংগ্রেসি ধারার লিবারাল-সেকুলার, সংঘপরিবারের হিন্দুত্ববাদী, বামপন্থী মার্কসবাদী, ইসলামপন্থী ইত্যাদি নানা অংশ মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাসকে নানাভাবে আত্মসাৎ, শোধন, উপস্থাপন করে এবং তাকে বানায় সমকালীন রাজনীতির উপজীব্য।

অথচ বর্তমানমনস্কতা পুরাপুরি এড়ানোর কোন উপায়ও নাই ইতিহাস লেখার ব্যবসায়ে। বাস্তব বা বর্তমানের জমিনে দাঁড়িয়েই মানুষ ইতিহাস চর্চা করে, সুতরাং তাতে নানা বর্তমানমনস্ক প্রক্ষেপ ঘটাও অনিবার্য। যেকোনো মানববিদ্যায় কিছু বর্গ থাকে ফেনোমনোলজিকাল বা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ব্যবহৃত বর্গ, আর কিছু থাকে ‘এনালিটিকাল’ যা বিশ্লেষণের জন্য আরোপ করে প্রয়োগ করা হয়। বিশ্লেষণী বর্গ ব্যবহার করার বেলায়, সেগুলার মধ্যে কোন অনুমান বা আগাম মূল্যবিবেচনা নিহিত থাকলে সে ব্যাপারে স্বচেতনা বা রিফ্লেক্সিভিটি থাকা দরকার। মার্কসীয়, নারীবাদী বা দলিত অবস্থান থেকে ইতিহাস চর্চায় অবশ্যই ইতিহাসে গবেষকের আরোপিত এনালিটিকাল বা বিশ্লেষণের বর্গের প্রয়োগ হয়, তবে সেই প্রয়োগে স্বচেতনা অনেকটা স্পষ্ট।

আমাদের আলোচনার বিষয় বাঙালি মুসলমানের পুরানা সাহিত্য। বাংলার ইতিহাস চর্চায়ও বর্তমানমনস্ক ও বিশ্লেষণী বর্গের ব্যবহার নিয়ে স্বচেতনা কিংবা বিশ্লেষণী আলোচনা কমই দেখা যায়। বাংলার মুসলমান সমাজের সাহিত্য বা কাব্য চর্চার আদিযুগ নিয়ে যেসকল চর্চা তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই স্বচেতনা বা রিফ্লেক্সিভিটি মাথায় রাখা দরকার। ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করি।

বাঙালি মুসলমানের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ ও গবেষণার পুরোধা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর উত্তরসূরি আহমদ শরীফও ‘মধ্যযুগে’ বাঙালি মুসলমান লিখিত কাব্য সম্পাদনা, প্রকাশ ও গবেষণায় অসামান্য ভূমিকা রাখেন। এই ধারায় আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন এবং ইদানীং বিদেশের বড় বড় বিদ্যায়তনেও অনেকে সেকালের বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য নিয়ে নানা চিত্তাকর্ষক গবেষণাকর্ম করছেন। যে গবেষণার সূত্রপাত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, সমধিক বিকাশ পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী আমলে, আর চলমানতা এই উত্তরাধুনিক জমানায়, তার নির্মাণ নিয়ে বিস্তর বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাঙালি মুসলমানের পুরানা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণপ্রক্রিয়ার বিচার আপাতত আমাদের লেখার উপজীব্য না হলেও হিসাবটা আমাদের মাথায় রাখা দরকার। বিশেষত মুসলমানের কাব্য চর্চা নিয়ে আলাপ করার বেলায় যে মুহূর্তে এই অ-প্রবন্ধটি লিখছি সেই মুহূর্তটাকেও দাগিয়ে রাখা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে গত এক-দুই দশকের চিন্তা চর্চায় রাজনীতি, দর্শন, উত্তরৌপনিবেশিকতা ইত্যাদি নিয়া যেই চর্চা হইছে, তাতে একরকম অঘোষিত বা ঘোষিত উপায়ে মুসলমানি পরিচয়বাদের লেয়ার নির্মিত হইছে। এর আগে উনিশ শতকে আমরা দেখছি কিভাবে জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণে ধর্মের আছর ঢুকে পড়ে। আমাদের দেশে উনিশশতকি উপনিবেশী সংস্কৃতি হটানোর ডাক দিতে গিয়ে, এই দর্শন চর্চার শুধানি (এড্রেসিভিটি) ও কর্তাকল্পনায় (সাবজেক্টিভিটিতে) বাংলাদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সত্তার স্বরকে রাখা হয় নাই। এখন সেই না রাখাটা দাঁত বের করে কামড়াতে এসেছে। ভারতবর্ষে হিন্দুত্ববাদের উত্থানের দরুন অনেকে মুসলমান-দলিত-প্রান্তিকজন নিয়ে যে বহুজন গঠনের প্রস্তাব করেন, সেটার স্বরূপ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক করার অবকাশ আছে। কিংবা পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি, বড় বাংলা, বাংলাপক্ষ ইত্যাদি নামচিহ্নের দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রশ্ন করে যে প্রতিরোধী বাঙালি পরিচয় নির্মাণের প্রকল্প চলছে, সেখানে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু পরিচয়ের নানা বিনির্মাণ কিভাবে হচ্ছে সেটা নিয়ে বিতর্ক না করে এই বহুজনিকতা অসম্ভব। এটুকু আগাম বলা যায় যে সমাজের রূপান্তরের লক্ষ্যে নির্মিত দার্শনিক ও রাজনৈতিক রেটরিকের শুধানি বা এড্রেসিভিটিতে হিন্দু-মুসলমান-দলিত-পাহাড়ি থেকে শুরু করে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করাটা জটিল হলেও জরুরি।

ভাষার হদ্দবেহদ্দ

ষোল-সতের শতকে যখন বাঙালি মুসলমানেরা বাংলায় ভাষায় সাহিত্য লেখা শুরু করল, তখন তাদের একইসঙ্গে কয়েকটা সীমান্ত বা ভেদরেখার মুখোমুখি হতে হয়। ভেদরেখা বলতে, প্রথমত বাংলা ছিল ইসলামি জাহানের একেবারে শেষ সীমান্তে। তের শতকে যখন তুর্কি-আফগান গোত্র সর্দারের দল বাংলা দখল করে, তখন তা ইসলামের ‘হৃদয়দেশ’ থেকে বহু-বহু দূরে, এক ‘আজব ও গরিব’ অঞ্চল। তবে সীমান্ত বলতে আমি নিছক ইটনের বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের কথা বলছি না। বাংলায় সীমান্ত বা ভেদরেখা ছিল আরও কয়েক কিসিমের। একটা ছিল ধর্মের ভেদরেখা, মুসলমান বনাম অমুসলমান। আরেকটা ছিল ভাষা-লিপির ভেদরেখা। তমদ্দুনি ভেদরেখা, যোদ্ধা বনাম কৃষকের ভেদরেখা এগুলিতে যাচ্ছি না আর। যা হোক, এই সবগুলি ভেদরেখা যোগ হয়ে হয়ে একধরনের অতিনির্ধারণ বা ওভারডিটারমিনেশন ঘটে যায়। আত্ম ও পরের ভেদে যখন কয়েকরকম ভেদরেখা থাকে, তখন কোন একটি ভেদরেখা প্রাধান্যশীল হয়ে উঠলে সবগুলি ভেদরেখাকেই আত্মপরভেদচিহ্নিত করে ফেলতে পারে। এটি সেই বামপন্থীদের প্রিন্সিপাল কন্ট্রাডিকশন বা মুখ্য দ্বন্দ্বের যুক্তির মতো। একটি বিশেষ দ্বন্দ্বের দ্বারা অন্য নানা দ্বন্দ্বের নির্ণীত হয়ে যাওয়া। অত্যন্ত সমস্যাজনক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাস যেহেতু প্রায়ই বেইনসাফিতে ভরা, তাই এই মুখ্যদ্বান্দ্বিকতার ক্রিয়া ইতিহাস খুঁড়লেই হরহামেশা পাওয়া যায়।

বাংলায় মুসলমান ও হিন্দু বা অমুসলমান— এই আত্ম ও পরের ভেদের প্রশ্নটা মেটাফিজিকাল বা অধিবৈদিক। অনাদিভেদ (প্রিফরমেশন) ও ক্রমভেদ (এপিজেনেসিস) বলে জীববিদ্যায় যে দুইটি মত আছে, তার মূল প্রশ্ন এই যেকোনো সত্তা যখন গঠিত হয় তখন তার মধ্যে কি পরিগঠনের ভেদসূত্র আগাম নিহিত থাকে, অর্থাৎ ভেদ কি অনাদি, নাকি ক্রমে ক্রমে অভেদ থেকে ভেদের উৎপত্তি হয়? বাংলায় মুসলমান পরিচয় আগে ছিল না, পরে গঠিত হয়েছে। তাইলে বাংলায় কি মুসলমানিতার আগাম কোন ভেদ (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) নিহিত আছে নাকি ক্রমে ক্রমে বাংলায় মুসলমানিতার একটা নজিরবিহীন ও অভিনব পরিগঠন সম্ভব? যারা মনে করতেন যে বাংলা ভাষা আগামই হিন্দুয়ানি, তাঁরা এক অর্থে অনাদিভেদে বিশ্বাসী। আর যারা বাংলা ভাষায় মুসলমানিতা সম্ভব মনে করেছেন তাঁদের মতকে আমরা একালের ভাষায় ক্রমভেদবাদী বলে শনাক্ত করতে পারি।

যাই হোক, আমরা যে অতিনির্ধারণ বা মুখ্যদ্বান্দ্বিকতার কথা বলেছি, তার ফলে, মুসলমান বনাম অমুসলমানের ভেদ আরবি ভাষা ও লিপি বনাম বাংলা ভাষা ও লিপির ভেদের উপর দুনা হয়ে বসল। তার মীমাংসা কিভাবে হল?

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সুলতানি ও আদি-মোগল আমলের ঘটনা। চোদ্দ-পনের শতকে তার উন্মেষ, আর ষোল শতকে বাংলা সাহিত্য তরতরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বেগ পেল। এখানে বিতর্ক দুইটা। প্রথম বিতর্ক হল বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের প্রশ্ন। অনেকে বলতেন তুর্কি হামলার ফলে চর্যাপদী বাংলা সাহিত্য একটা অবক্ষয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, মাথা তুলেছিল পরে। কিন্তু আহমদ শরীফ প্রমুখ বলেন যে চর্যাপদ ঠিক বাংলা নামক কোনো ভিন্নতাপ্রাপ্ত ভাষায় রচিত হয় নি। বরং তার ভাষা আরও আগের। চর্যাপদের ভাষায় বাংলাভাষা ছাড়াও বাংলার আশেপাশের অঞ্চলের ভাষাগুলির আদিরূপের শেকড় পাওয়া যাবে। ফলে মধ্যখানে বাংলা ভাষার অন্ধকার যুগের ব্যাপার নেই। বড়ু চণ্ডিদাস থেকেই বাংলা সাহিত্যের সমারোহ।

দ্বিতীয় বিতর্ক এই যে বাংলা ভাষার বিকাশ যদি সুলতানি আমলেই হয়ে থাকে, তবে একে সুলতানদেরই অবদান বলে স্বীকার করতে হয়। তবে বলা প্রয়োজন যে এইসময়ে উত্তর ভারতে সুলতানি শাসনের বাইরে থাকা অঞ্চল ও পরিসরগুলিতেও দেশীয় তথা নব্য ভাষার আবির্ভাব ঘটে। দক্ষিণ ভারতে আধুনিক ভাষাগুলো আরও আগেই বিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, এমনকি গদ্যসাহিত্যেরও ভাল বিকাশ ঘটেছিল। উত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষার প্রতাপ হয়তো কিছু বেশি এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার বিকাশ ঘটে পরে। মুসলমান শাসন থাকার কারণেই দেশীয় নব্য ভাষাগুলো মাথা তুলতে পারল এইকথা বলার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। এতটুকু বলা যায় যে বাংলার সুলতানেরা দেশীয় আমভাষার বৈরিতা করেন নি বরং কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। পনের-ষোল শতকের রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, হোসেন শাহী সুলতানগণ ও তাঁদের নানা অমাত্য বা প্রশাসকের অবদান বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

সে যুগের দুনিয়ার আর বেশিরভাগ সমাজের মতোই সুলতানি বাংলাও ছিল বহুভাষী রাজ্য। আরবি, পারসিক, সংস্কৃত, বাংলা, ইত্যাদি ভাষা স্ব স্ব পরিসরে ব্যবহার্য ছিল। সুলতান ও রাজপুরুষেরা যেসব শিলালিপি স্থাপন করতেন, সেগুলিতে আরবি ভাষা ব্যবহার করা হত। মূলত মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা অন্য কোন পুণ্যাকাঙ্খী স্থাপত্যেই সাধারণত শিলালিপি বসানো হত, আর ধর্মের মূল ভাষা ছিল আরবি, তাই শিলালিপিও আরবি। তবে বিশেষ বিশেষ অস্থিতিশীল মুহূর্ত বা ক্রান্তিলগ্নে অনেক শিলালিপিতে পাওয়া যায় ফার্সি ভাষার ব্যবহার। আমার অনুমান, ওরকম পরিস্থিতিতে আরবির বদলে আপনতর ফার্সি ভাষাতেই ভাবসঞ্চার করতে সুবিধা হত সুলতানি রাজপুরুষদের।

এর বাইরে দেশীয় হিন্দুসমাজের উঁচুজাতের ধর্মের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা ভাষা ছিল সাধারণ আদমির ভাষা। সেকালের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশিভাষায় স্বধর্মের প্রধান গ্রন্থগুলি প্রকাশের কথা ভাবলে রি-রি করতেন। আমহিন্দু তথা নিচুজাতের বেদে অধিকার ছিল না। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ঘটে সুলতানি আমলে। তবে বেদ-উপনিষদের অনুবাদের কোন উদ্যোগ বাংলা ভাষায় সে আমলে হয়েছে বলে জানা যায় না। উত্তর ভারতে বসে উপনিষদের পারস্য অনুবাদে নেমেছিলেন মোগল রাজপুরুষেরা, সেটা আলাদা আলাপ। হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে বাংলাভাষা চর্চার বান আসে শ্রীচৈতন্যের আগমনে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ বাংলায় উৎপন্ন হলেও তার নানা সংস্কৃত ভাষায় তাত্ত্বিক চর্চা হয়েছে। বিপরীতে সাধারণ হিন্দুসমাজে দেশি ভাষারই আদর বলে দেশি ভাষায় কথাকাহিনীপুরাণের অনর্গল চর্চা হয়েছে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যের ধারা ইত্যাদি সাধারণ সমাজে পরম আদরণীয় হয়েছে। এই তল্লাটে সবচেয়ে সার্থক লিরিকের ধারাও বাংলা, ব্রজবুলি ইত্যাদিতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী, যার আদর ছিল জনসমাজে। বাংলায় বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব ইত্যাদি সাহিত্যে সংস্কৃত ঐতিহ্য ও ভাষার সঙ্গে দেশিভাষার মিশ্রণ ও মিথস্ক্রিয়া একটি আলাদা অনুধ্যায়।

বাংলা মুলুকে এই বিশেষ ভাষাপরিস্থিতিতে সুলতান বা তাঁদের অমাত্য-পারিষদেরা কি চিন্তা থেকে বাংলা কাব্যের পোষকতা করেছিলেন – শুধু রাজনৈতিক উপযোগিতা বাদ দিলে – সেটা এক চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন। সুলতানী বা মোগল আমলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা ছিল না। বাংলার আশেপাশে আসাম, ত্রিপুরা ইত্যাদিতে দেশীভাষা অনেকটা রাষ্ট্রভাষার মতন হয়েছিল, যেমন মুদ্রা ইত্যাদিতে বঙ্গলিপির প্রয়োগ হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করে রাখি, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সুলতানেরা বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের তেমন কোন পোষকতাই করেন নি, কিন্তু সুখময় মহাশয়ের শুধু আত্মপক্ষসমর্থক উপাত্তগ্রাহ্যতা (কনফার্মেশন বায়াস বা চেরিপিকিং) এবং প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাখ্যাপদ্ধতির কারণে তাঁর এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

সে যাই হোক, পরিচয়ের নানা ভেদরেখার এই পরিস্থিতিতে মুসলমান লেখকেরা যখন দেশি ভাষা লিখতে গেলেন, তখন প্রশ্ন উঠল যে ‘হিন্দি’ বা ‘হিন্দুয়ানি’ ভাষায় আবার ইসলামের বাণী লেখা যায় নাকি? ওই সময় এই এলাকার ভাষাকে নানা নামে প্রকাশ করা হতঃ দেশি ভাষা, বাঙ্গালা ভাষা, এমনকি হিন্দি ভাষাও বলার নজির আছে। হিন্দি বলতে হিন্দ অঞ্চলের ভাষা। বাংলা ভাষাকেই দুয়েক জায়গায় ‘হিন্দি’ বলে ডাকা হয়েছে। তার কারণ কী? কারণ তখনও ভাষার (গ্লসোনিম) নামটি টপোনিম বা স্থাননাম থেকে জন্ম নিচ্ছে মাত্র। আর বাংলা অঞ্চলের টপোনিম বা স্থাননাম মোগল আমলের আগে একেবারে ফিক্সড হয়ে ওঠে নি। প্রশাসক ও সুলতানেরা কেউ কেউ নিজেকে আজম, চিন ইত্যাদি অঞ্চলের শাসক বলে প্রচার করেছেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে বাংলার শাসক বলে প্রচার করেন। মোগল আমলে বাংলা নামটি দেশের প্রশাসনিক নাম হিসাবে স্থিরনির্ধারিত হয়ে ওঠে। ভাষার নাম যে বাংলা সেটার এক পুরানা নজির পাই ১৬০০ সালের দিকে ফাদার পিমেন্টাকে পাঠানো জেসুইট পাদ্রিদের চিঠিতে।

যা হোক, এই বাংলা ভাষায় ইসলামের পবিত্র বাণী লেখা কি জায়েজ নাকি নাজায়েজ? ব্রাহ্মণদের যেমন সংস্কার ছিল বাংলা নিয়ে, মুসলমান সমাজের কিছু লোকেরও বাংলা নিয়ে ছুঁৎমার্গ ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে বাংলার মতো হিন্দুয়ানি ভাষায় ইসলামের কথা লেখা পাপ।

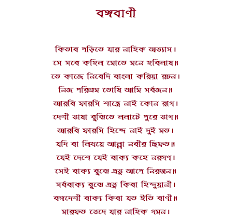

তখন বাংলার আদি মুসলমান লেখকেরা সাফাই বের করলেন যে কী কারণে ইসলামের বাণী এই দূর-বাংলা-গাঁয়ে লেখা দুরস্ত আছে: আরবি যদি বা সেরা ভাষা, এবং পারস্য ভাষা তার পরেই, তবু সাধারণ নও-মুসলমানরা আরবি-ফারসি জানে না। তাদের ধর্ম শেখানোর জন্য বাংলা ভাষায় কিছু কিছু ধর্মকথা লেখাই দরকার। না পারতে লিখতে হবে। এছাড়া গল্পকথা যা কিছু আরবি-ফারসিতে আছে সেগুলিও লোকের মনোরঞ্জন করার জন্য বাংলায় লেখা যেতে পারে। এইসব সাফাই যখন চলছে, তখন গুরুতর দার্শনিক চিন্তাক্ষেপ করলেন সতের শতকের নোয়াখালীনিবাসী আবদুল হাকিম। তিনি বললেন যে ঈশ্বর বা নিরঞ্জন সকল ভাষা বোঝেন, সকল স্থানে তাঁর ব্যাপ্তি। ফলে হিন্দুর অক্ষর, হিন্দুয়ানি ভাষা এগুলি নিরঞ্জনের কাছে পর নয়, এবং এই বাঙ্গালা দেশেরও নিরঞ্জনের কৃপাবঞ্চিত হওয়ার কারণ নাই।

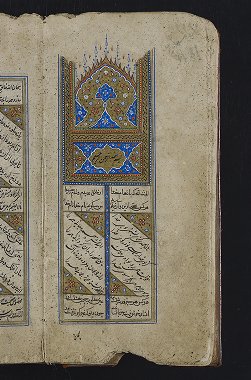

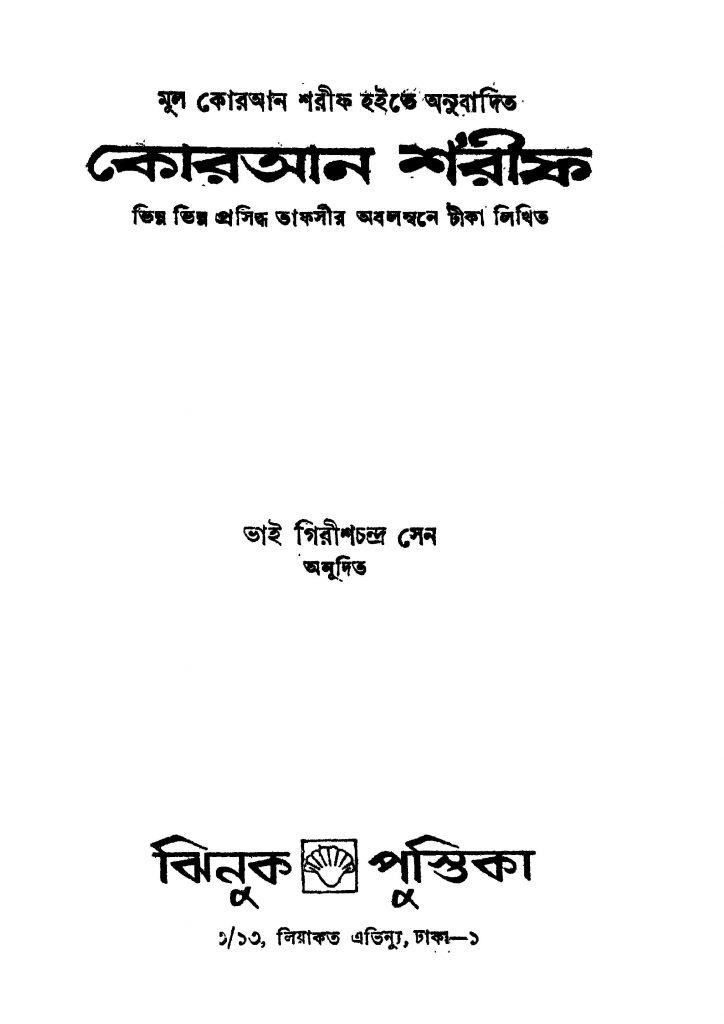

আবদুল হাকিমের এই আলাপ একটা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিপ্লব। মনে রাখার কথা হল যে ইসলামে কোরান শরিফের অনারব ভাষায় খুব বেশি অনুবাদের নজির আদি-আধুনিক জমানার আগে পাওয়া যায় না। বাংলায় ‘হোরান জরিপ’ বলে একটা গ্রন্থের খবর আমাদের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ দিয়েছেন বটে, কিন্তু ওটাকে পাঠ করলে বোঝা যায় যে বইটিকে কোরানের ঠিক অনুবাদ বলার জো নাই, যদিও তাতে মুসলমানি ধর্মতত্ত্বের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে আঠার শতকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর গোষ্ঠী কোরানের পারস্য ও উর্দু অনুবাদ করে যুগান্ত সাধন করেন। বাংলায় কোরান অনুবাদ ভাই গিরিশচন্দ্র প্রমুখ করেন উনিশ শতকে। তার ঢের আগে সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, আলাওল সহ অনেকে যে ইসলামের বাণী ও পারস্যকাহিনীকে বাংলায় আনার একটা চেষ্টা করলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং হাকিম যে ইসলামের বাংলায়নের তরফে একটা অস্তিতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিনামাও পেশ করলেন সেটা অতিশয় সুন্দর ঘটনা।

মুসলমানি ও হিন্দুয়ানি শব্দদ্বয়ের অর্থ একটু স্পষ্ট করা দরকার। ইংরেজিতে ‘ইসলামিকেট’ বলে যে শব্দ মারশাল হজসন সাহেব এই সেদিন চালু করেছেন, তারই বাংলা হল পুরানা শব্দ ‘মুসলমানি’, আর ইংরেজিতে যাকে “ইন্ডিক” বলে তারই বাংলা হিন্দুয়ানি। মোল্লা সাহেব যখন শাড়ি পরা বা টিপ দেওয়াকে হিন্দুয়ানি বলেন তখন সেটা অঞ্চল অর্থে হিন্দ এবং সংস্কৃতি অর্থে হিন্দু এই দুইয়ের সমাপতনে সৃষ্ট যে ভেদরেখা তারই দিকে ইঙ্গিত করে। মধ্যযুগের কবিরা যখন হিন্দুর অক্ষর বা হিন্দুয়ানি ভাষা বলেছেন, সেখানে অঞ্চল, ভাষা, ধর্ম সকল ভেদরেখা এক জটিল গ্রন্থিতে অতিনির্ধারিত হয়েছিল। হিন্দুয়ানি আর মুসলমানি— এই দুই শব্দে আঞ্চলিক সংস্কৃতি আর ধর্মাশ্রিত পরিচয় এই দুই ব্যাপারের যে অতিনির্ধারণ বা ওভারডিটারমিনেশন ঘটেছে, সেটাই আমাদের মুসলমানি-হিন্দুয়ানি নিয়ে বহুকাল ধরে হয়ে আসা “সাংস্কৃতিক রাজনীতি” নামধেয় হাঙ্গামার কারণ। যে কারণে আরবি-ফারসি শব্দ দেখলেই অনেকের শুচিবায়ু হয়, আবার অনেকে প্রাচীন হিন্দ-সভ্যতার সাথে বাংলার সংযোগ মেনে নিতে পারেন না। বলা বাহুল্য মুসলমানি শব্দটির কোন চিরস্থির অর্থ নেই। আমরা জানি, “মুসলমানি” বাংলায় মায় গসপেলও প্রকাশিত হয়েছিল। ভিত আর বস্তু, অর্থাৎ গ্রাউন্ড আর ফেনোমেননের মধ্যে ভেদ-অভেদ বিচার করলেই আমরা “মুসলমানি” শব্দটার, এবং এই তাবৎ সাহিত্যবস্তুর, অন্তরের ডায়ালেক্টিক বুঝতে পারব।

প্রশ্ন উঠবে যে মুসলমানের সাহিত্যটা কি আলাদা কোনো জিনিস? মুসলমান সাহিত্যে কি পেঁয়াজের আলাদা সুবাস পাওয়া যায়? ষোল-সতের-আঠার শতকে মুসলমান সাহিত্যিকদের বেশিরভাগ কাব্যই সরলার্থে ‘তর্জমা’ সাহিত্য। কিন্তু সেগুলির মুসলমানিত্ব কিভাবে নির্ণয় করা হবে? উদাহরণস্বরূপ, পুণ্যজীবন পালনের উপদেশ সম্বলিত ‘তোহফা’কে মুসলমানি রচনা বলা যায়। লাইলী-মজনু কি মুসলমানি রচনা? কিংবা হরগৌরী সম্বাদ কি মুসলমানি রচনা? ইত্যাদি ইত্যাদি। ‘সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/ নারী লোকের কী হয় বিধান?/ ব্রাহ্মণ চিনি পৈতে প্রমাণ/ বামনি চিনি কিসে রে?’ লেখালেখির যেহেতু সুন্নত করানোর উপায় নাই, পৈতে পরানোরও জো থাকে না বেশিরভাগসময় তাই লেখালেখির ধর্মপরিচয় নির্ণয় করা সবসময় সোজা কথা নয়।

কবিরা বাংলায় যখনই নানা বিদেশি কাহিনী লিখেছেন সেটাকে দেশি ভাষা ও প্রেক্ষিতে হাজির করেছেন। যখন শরিয়তের আলোচনা করেছেন সেখানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য দেখা গেছে, আবার যখন দেহতত্ত্ব বা সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ব্যাপারাদির আলোচনা করেছেন সেটা ভারতসভ্যতার যোগ, তন্ত্র ও ভক্তিবাদী নানা ভাষার ধারায় লিখেছেন। টনিকে স্টুয়ারট যেভাবে এইধরনের বহুবিচিত্র তর্জমা সাহিত্যকে মুসলমান টেক্সট বলে আলাদা করে দেখেন সেটা বেশ গোলমেলে। অনুবাদ মাত্রই ডায়ালেক্টিকাল বা দ্বান্দ্বিক, বরং অনুবাদ হচ্ছে দ্বান্দ্বিকতার সবচেয়ে ভাল পরিক্ষেত্র। অনুবাদে উত্তমর্ণ ভাষা ও অধমর্ণ ভাষা, আদিভাষাভাষী বনাম অনূদিত ভাষার গ্রাহকসমাজ ইত্যাদি নানা ভেদাভেদ থাকে এবং এইসবকিছুর ভেতরে অনুবাদক যে নির্মাণ করেন তার প্রক্রিয়া দ্বান্দ্বিক ও বিচিত্র।

ধরুন একজন মুসলমান কবি আল্লাহর নাম লিখলেন নিরঞ্জন। এই ব্যাপারটা ইসলামে কিভাবে দেখা হবে? তুলনা করি, ইহুদী ধর্মে আল্লাহর নাম নেওয়া নিয়ে ভারি কড়াকড়ি ছিল। আল্লাহর নাম নিবার বেলায় অনেক শর্ত ছিল। অন্যদিকে খ্রিস্টান ধর্মে অনুবাদ ব্যাপারটা একদম গোড়ার। খোদ গসপেলে সিরীয় ইহুদী বংশের ঈসার বচনকে হাজির করা হয়েছে গ্রিক ভাষায়। ফলে সেখানে আল্লাহর নাম স্বাভাবিকভাবেই অনুবাদে নানা রূপ নিয়েছে। ইসলামে অনুবাদিতার ব্যাপারটা অনেকটা ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মের চিন্তাপথের মধ্যামধ্যি। এখন আল্লাহর নামটি খোদা বা নিরঞ্জন লেখাটা কেমন? খোদা নামটি ইরানে ইসলামপূর্ব আমল থেকেই চালু থাকলেও এটি আল্লাহর নাম হিসাবে নির্বিশেষে গ্রাহ্য হয়েছে। ইসলামি রিপাবলিক অব ইরানের সংবিধানেও খোদা শব্দ আছে। আর নিরঞ্জন শব্দ? যার অঞ্জন নাই। নিরাকার ও নিষ্কলঙ্ক। বাংলায় ইসলামের একদম আদি একটা টেক্সট-প্রমাণ হল অমৃতকুণ্ড বা বেহরুল হায়াত। ওতে খোদাকে বলেছে বি-আয়িব। এই বি-আয়িব শব্দ আর নিরঞ্জন একই শব্দ। তাইলে নিরঞ্জন বলে যখন খোদাকে উল্লেখ করা হচ্ছে, তখন সেটা কি আল্লাহর নাম হিসাবে গ্রাহ্য নয়? ইসলামে আল্লাহর নানা এসমের স্বীকৃতি আছে। এই সকল এসম গুণবাচক, ফলে সেগুলি বহুক্ষেত্রে নশ্বর জীবের বেলাতেও প্রযোজ্য হয়, যেমন মালিক। সুতরাং নিরঞ্জন শব্দটি বিশেষণ হিসাবে যেমন প্রযোজ্য তেমনি বিশেষ্য রূপেও অপ্রযোজ্য নয়। নিরঞ্জন শব্দটি বৌদ্ধরাও ব্যবহার করত আগে। কিন্তু এটি এবার একইসঙ্গে মুসলমানি শব্দও হয়ে উঠল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবজাতি যেসকল শব্দ দিয়ে জীবন পালন করত, ইসলামের আবির্ভাবের পরে সেসকল শব্দ বর্জন করার প্রয়োজন হয় নি। রোমান জাতি গম্বুজ ও খিলান প্রচলন করলেও সেটা মুসলমানি স্থাপত্যের অঙ্গীভূত হতে বাধা হয় নাই কোন। যেমন বাংলায় সুলতানি আমলের মসজিদের ছাদের কিনারটা বাংলার কুঁড়েঘরের ছাদের কিনারের মতোই আলতো বাঁকা। সেও এক অনুবাদ।

আবদুল হাকিমদের ‘অনুবাদ’ কর্মের মধ্য দিয়ে হিন্দুয়ানি বাংলা ভাষা একই সঙ্গে মুসলমানি ভাষাও হয়ে উঠল। এই প্রস্তাব রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাইলে মধ্যখানে আঠার-উনিশ-বিশ শতকে যে একটি আলাদা ‘মুসলমানি বাঙ্গালা’ চালু হয়েছিল, সেটির ব্যাপারে কি বলতে পারা যায়? এই ভাষাকে অনেক সময় দোভাষী সাহিত্য বলা হয়, ফলে এই ভাষার বিচার করতে হলে বাংলার সাথে উত্তর ভারতের ভাষার সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলতে হবে।

বাংলায় ইসলামের একদম আদি একটা টেক্সট-প্রমাণ হল অমৃতকুণ্ড বা বেহরুল হায়াত। ওতে খোদাকে বলেছে বি-আয়িব। এই বি-আয়িব শব্দ আর নিরঞ্জন একই শব্দ। তাইলে নিরঞ্জন বলে যখন খোদাকে উল্লেখ করা হচ্ছে, তখন সেটা কি আল্লাহর নাম হিসাবে গ্রাহ্য নয়? ইসলামে আল্লাহর নানা এসমের স্বীকৃতি আছে। এই সকল এসম গুণবাচক, ফলে সেগুলি বহুক্ষেত্রে নশ্বর জীবের বেলাতেও প্রযোজ্য হয়, যেমন মালিক। সুতরাং নিরঞ্জন শব্দটি বিশেষণ হিসাবে যেমন প্রযোজ্য তেমনি বিশেষ্য রূপেও অপ্রযোজ্য নয়। নিরঞ্জন শব্দটি বৌদ্ধরাও ব্যবহার করত আগে। কিন্তু এটি এবার একইসঙ্গে মুসলমানি শব্দও হয়ে উঠল।

বাংলায় উত্তর ভারতের ভাষার মূল তিন পরত পড়েছে, আওয়াধী, ব্রজবুলি, আর উর্দু-হিন্দি। বাংলার সাথে উত্তর ভারতের নানা ভাষার এই গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্বীকার করার মধ্যে দীনতা বা গর্বের ব্যাপার নাই। বাংলার সঙ্গে উর্দু বা হিন্দি ভাষারও কোনো মৌলিক দ্বন্দ্ব নাই, দ্বন্দ্ব কেবল সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদী আরোপণের সাথে। ওই আরোপণ বাংলার সাথে এদেশের অবাঙালি জাতিগুলির ভাষারও রয়েছে।

ভাষা থেকে ভাষায় শব্দের আদানপ্রদানের একটা বিচার্য দিক হল মধ্যস্থতাকারী বা মাঝি হিসাবে বৈঠা কার হাতে থাকে। বাংলায় মুসলমান সমাজের শিক্ষিত অংশ আরবি ও ফার্সি নানা কাজে ব্যবহার করতেন। পীরফকিরেরাও অনেকে আরবি ও ফার্সি জানতেন। তাঁদের দ্বিভাষিকতা, ত্রিভাষিকতা শব্দের আদানে ভূমিকা রেখেছিল। এঁরা আরবিতে বইপত্রও লিখেছেন। কাজেই মুসলমান রচিত অনুবাদমূলক সাহিত্যে বাংলার উত্তমর্ণ ভাষা হিসাবে হিন্দুস্তানি, ফার্সি, এবং আরবি তিনটাই ছিল। মোহাম্মদ আজম যেভাবে শুধু হিন্দুস্তানি ও ফার্সিকে ধরেছেন সেটা ঠিক নয়। বাংলা ভাষায় এসকল ভাষার শব্দের আগমনে হিন্দুস্তানি ও ফার্সি ছিল প্রত্যক্ষ উৎস, আর আরবি সেকেন্ডারি উৎস। আর যদি তুলি দোভাষী সাহিত্যের কথা, এই সাহিত্যে হিন্দুস্তানিই ছিল প্রত্যক্ষ উৎস।

দোভাষী সাহিত্য সাধু বাংলায় ললিত পারস্য শব্দাবলি বা আরবি শব্দ আমল করে নি, বরং বাংলার শরীরের হাড়েমাংসে হিন্দুস্তানি/উর্দুবাহিত ভাষাবস্তু গেঁথেই দোভাষী সাহিত্য গঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সত্যপীরের কাব্যের কথা তুলতে হয়। সত্যপীরের কাব্যে দেখা যায়, মূল বয়ান আর সত্যপীরের উক্তির ভাষা প্রায়ই আলাদা হয়। মূল বয়ান সাধারণত সাধু বাংলা আর পীরের উক্তিতে হিন্দুস্তানির প্রাদুর্ভাব। কেন আলাদা হয় বয়ান আর সংলাপের ভাষা? কিংবা দোভাষী সাহিত্যে হিন্দুস্তানির এত বাহুল্যই বা কেন?

দক্ষিণপশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্র করে, কিছু অংশে চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় বণিক পুঁজির যে লগ্নি, তার ফলে এখানে যে সামাজিক অর্থনৈতিক সচলতা, এবং মোগল সুল-ই-কুল বা প্যাক্স মোগলিকার দরুণ উত্তর ভারতের সাথে ষোল শতকের শেষ থেকে বাংলার যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, তারই ফলে উত্তরভারতীয় ভাষা, এবং রামভক্তির কিঞ্চিৎ আমদানি বাংলার এইসকল অঞ্চলে, মূলত বন্দরলগ্ন অঞ্চলে হয়েছিল। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবাহগুলোই সম্ভবত কলোনিপূর্ব কালে সত্যপীর মানিকপীর ইত্যাদি আখ্যানের হিন্দুস্তানিয়ানার পেছনে অংশত দায়ী। এই কারণেই দোভাষী সাহিত্যের হিন্দুস্তানিয়ানা, অর্থাৎ এই কারণেই বাংলার কিছু অঞ্চলে হিন্দুস্তানিয়ানা দোভাষী বাংলার বিকাশ ঘটে। আরও বড় করে বললে, দোভাষী সাহিত্যের এই হিন্দুস্তানিয়ানাকে আখেরি মোগল আমলে হিন্দুস্তানির প্রাধান্য এবং উনিশ শতকে উর্দুভাষার পরিসরে একটি নতুন সুসংগঠিত ইসলামি পাবলিকের পরিগঠনের ফলাফল বলে মনে হয়।

এই ভাষার সারস্বত সমাজের জাতবিচার করলে, উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সেই সকল বর্ধিষ্ণু সমাজের এলিটরা তো ছিলেনই, আমও ছিলেন। তার কিছু ইঙ্গিত মমতাজুর রহমান তরফদারের লেখায় আছে।

দোভাষী ভাষাসাহিত্য পূর্ব বাংলায় মানভাষা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে বলে আবিষ্কার করেছেন মোহাম্মদ আজম। কিন্তু তার আগে থেকেই ওই চট্টগ্রাম সিলেট অঞ্চলে আলাওল আবদুল হাকিম শেখ চাঁদ প্রমুখ অ-দোভাষী ভাষায় মান সাধু বাংলায় কাব্য চর্চা করে খ্যাত হয়েছিলেন। পরে কি হয়েছে, অর্থাৎ দোভাষী কিভাবে একটি সুস্বীকৃত সাহিত্যিক উপভাষা হল, আর কেমন করে পরে পতিত ভাষা হল, সেটাকে তারিখ দিয়ে পাঠ করতে হবে। বাংলার ভদ্রসমাজের কোনো অংশে এর প্রভাব ছিল বিরাট, যদিও বাংলার বহু উপভাষায় দোভাষী সাহিত্যের বিপুল হিন্দুস্তানিয়ানা আত্মীকৃত হয় নি। বাংলায় ভদ্রবিত্ত সমাজ যখন ফার্সি ও হিন্দুস্তানির বদলে ইংরেজিমুখি হল, তখন তারা বাংলা-ফারসি বা বাংলা-হিন্দুস্তানি দ্বিভাষিকতা ছেড়ে বাংলা-ইংরেজি দ্বিভাষিকতায় মগ্ন হল, সেইসাথে ওরিয়েন্টালিজমের চাপে কিছুটা বাংলা-সংস্কৃত দ্বিভাষিকতায়ও। একারণেই হিন্দুস্তানিয়ানা মাটি হল। ঊনিশ শতকে এসে এই বিশেষ উপভাষার যে অপরায়নের কথা বলেছেন পণ্ডিতপ্রবরেরা, তার সাথে সেই সারস্বত সমাজের ভাঙ্গন ও পুনর্নির্মাণও বোধ করি জড়িত। আজও আমাদের পণ্ডিতেরা প্রায়ই দোভাষী, কেবল তারা বাংলা-হিন্দুস্তানি বা বাংলা-মৈথিলী না মিশিয়ে বাংলা-ইংরেজি আদি মিশামিশি করেন।

হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান

এর আগে সাংস্কৃতিক অনুবাদের প্রক্রিয়ায় হিন্দুয়ানি ও মুসলমানিচিন্তাবস্তুর দ্বান্দ্বিক উত্তরণ ও মিলনের কথা তুলেছি। এখানে বৌদ্ধ প্রশ্নটিও যোগ করি। আমরা ইন্ডিক অর্থে যখন হিন্দুয়ানি বা হিন্দু শব্দের অনুবাদ করেছি তখন তাতে বৌদ্ধও পড়ে। মানে ওই অর্থে বৌদ্ধরাও ‘হিন্দু’। এমনকি যেসকল মুসলমান এই অঞ্চলে জন্ম নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও বিদেশি মুসলমান কর্তৃক কখনো কখনো হিন্দু বলে অভিহিত হয়েছেন। মানে ইন্ডিক অর্থে এখানকার মুসলমানেরাও হিন্দু। এখানে আরেকটা ছোট দফা দিয়ে রাখিঃ ইন্ডিক আর আব্রাহামি বলে যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ধাতগত দ্বিধাবিভক্তি করা হয় সেটা অত্যন্ত সমস্যাজনক। ইন্ডিক ও আব্রাহামি কোন শাশ্বত দ্বিধাবিভক্ত এসেন্স বা ধাত নাই। যাই হোক, এবার আমরা ইন্ডিক পরিসরের ভেতরে বৌদ্ধ উপাদানটিকে আলাদা করে বিবেচনা করতে চাই।

বাংলারআদিবাসীগণ বৈদিক বা পৌরাণিক ছিলেন না, বরং আদি বৈদিক বা পৌরাণিক ঐতিহ্যে এই অঞ্চলকে অনার্য, অপবিত্র বলে গোনা হত। গুপ্ত-পাল-সেন আমল জুড়ে এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠান হয়, এবং দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লোকজ বা আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসগুলি পৌরাণিক হিন্দুধর্মের কাঠামোতে কিছুটা আত্মীকৃত হয়, তবে বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে তা কখনো খুব গভীর ও সমসত্ত্ব কোন আত্মীকরণছিল না। অন্যদিকে বাংলায় জৈন ও বৌদ্ধ মতের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল। পাল-চন্দ্র রাজারা এই অঞ্চলে বৌদ্ধ মঠ, বিহার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলেই বজ্রযান মতের বিশেষ বিকাশ হয়। এই বিশেষ জটিল সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পূর্ব ভারত, পঞ্চগৌড়, বৃহৎ বঙ্গ ইত্যাদি নামে একটি পৃথক সাংস্কৃতিক এলাকার ধারণা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীর গবেষণার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। ইদানীং বড় বাংলা বলে তার একটা পুনরুত্থানবাদী প্রকল্পও দেখা যাচ্ছে।

তবে বাংলায় ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান ও বৌদ্ধ মঠ-বিহার স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমজনতার ধর্মবিশ্বাসে কিভাবে কিরকম রূপান্তর ও গঠন সাধিত হয় তা আরও গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। আন্দ্রে উইঙ্ক বলেন বৌদ্ধ মূলত একটি শ্রমণিক ধর্ম, পপুলার কাল্ট তত নয়। অর্থাৎ এই অঞ্চলের আমমানুষ বৌদ্ধ ছিল এমনটা বলার বেলায় আরও ভাবাভাবি দরকার। ইসলামের আগমনের ফলে এই অঞ্চলের ‘বৌদ্ধ’ বা নিম্নবর্ণের ‘হিন্দু’রা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এই প্রচলিত চিন্তাটিও রিচার্ড ইটনের গবেষণামূলক ধোপাগিরির ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। কিংবা ‘সহজিয়া’’ বলে যে বর্গটিকে ভাবনাচিন্তা ছাড়াই যত্রতত্র ব্যবহার করা হয়, সেই সামাজিক বর্গটির কুলুজী ও ইতিহাস বিবেচনা করাও প্রয়োজন।

উনিশ শতকে বাংলায় জাতীয় পরিচয় গঠনের সময়ে ক্রমশ একটি হিন্দু পুনরুত্থানবাদী বয়ান গঠনের বিপরীতে পরবর্তীতে একটি মুসলমান পরিচয়বাদী বয়ান নির্মিত হয়। হিন্দু পরিচয়বাদকে নিজের অধিপতি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনে করার কারণে এই মুসলমান পরিচয়বাদ নিজের সাংস্কৃতিক নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দু পরিচয়ের বিপরীতে নানা প্রতিচিহ্ন সংগ্রহ করেছে। জল-পানি, কাল পিঁপড়া-লাল পিঁপড়া, দাদা-ভাই, শ্রী বলা বা না বলা ইত্যাদি এগুলির বাহ্যিক, উপরিতলীয় উদাহরণ। বাঙালি মুসলমানের প্রাক-ইসলামি শেকড় খুঁজতে গিয়ে মূলত বৌদ্ধ পরিচয়কে দাঁড় করানোটা এই বিশেষ সামাজিক বাস্তবতা থেকে তৈরি, যা পাকিস্তান আমলেও একভাবে বাহিত হয়েছে।

বাংলায় বজ্রযান, তন্ত্র, ইত্যাদি মতের যে বিকাশ তার জনসমাজে উপস্থিতির বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তবে লোকধর্ম বা সাধারণের ধর্ম বিচার করার বেলায় ধর্ম দিয়ে সমাজকে ব্যাখ্যা না করে সমাজ দিয়ে ধর্মকে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয়। পুরানা মুসলমান সাহিত্যের বিদ্যমান নানা নমুনায় আমরা যদি ইন্ডিক ধারার উপস্থিতি পরখ করে দেখি তাইলে ডেভিড কাশিনের অনুকরণে আমরা তাতে নাথদের হঠযোগের ধারার প্রভাব এবং বৈষ্ণব ধারার প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি। যেমন ধরুন শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় একদম প্রথম দিকের মুসলমান রচিত সাহিত্যের একটা নমুনা। এটি হল নাথসাহিত্যের হঠযোগী ও তান্ত্রিক ধারা অবলম্বনে রচিত। তন্ত্রের বিকাশ শৈব ও বজ্রযান ইত্যাদির নানা জটিল মিশ্রণের মধ্য দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে বৈষ্ণব চিন্তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক গ্রহণ-বর্জন-প্রতিযোগিতা-প্রভাব ইত্যাদির দ্বারা দ্বান্দ্বিক ও জটিল। থিবো দুবের, আয়েশা ইরানি যেমন ইউসুফ-জুলেখা কাহিনীতে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর সাথে দ্বান্দ্বিক প্রতি-অবস্থান নির্মাণের প্রয়াস দেখেছেন। কিংবা সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ নিয়ে আয়েশা ইরানির আলোচনাতেও এই দ্বান্দ্বিকতার প্রস্তাবনা দেখা যায়। বিপরীতে, আমি লায়লী-মজনু সহ বেশ কিছু রচনা-নমুনা থেকে মিত্রভাবাপন্নতার নজিরও বের করেছি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ফোক ইসলাম বা লোকজ ইসলাম মানে চিন্তায় অক্ষম, বিদ্যমান নানা ধারার মধ্যে একেবারে অবিমিশ্র হয়ে যাওয়া বোকাসোকা সরল মানুষের ভাবাদর্শ বলে যেটা উপস্থাপন করা হয় সেটা বাংলার সাধারণ সমাজে প্রচলিত ইসলামকে একেবারে নাদান ও নিরাকার এক ব্যাপারে পর্যবসিত করে, যা নিয়ে কোন বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই এবং যাকে আধুনিক রাষ্ট্রপ্রকল্পে সাক্ষী হিসাবে অনায়াসে হাজিরা দেয়ানো যায়। এই সরল লোকজতার ধারণাকে অবশ্যই প্রশ্ন করা দরকার। স্থানিক সাধারণ সমাজে প্রচলিত মুসলমানি আচার, বিশ্বাস, বয়ান, ইত্যাদির ভেতরকার চিন্তাগত নির্মাণ, সামাজিক জবানি ইত্যাদির ‘ভাববস্তু’ হিসাবে গভীরভাবে তলিয়ে বোঝা জরুরি। উদাহরণ আহরণ করিঃ বাংলার মুসলমান সুফীদের মারেফতি কাব্যে একটি বিশ্বজনীন রুহানিয়াতের রূপকল্প দেখা যায়, যা একান্তভাবে ইসলামি রুহানিয়াতের পরিসরের ভেতরেই নির্মিত। এর সঙ্গে এইকালের বাউল, ফকির, বয়াতিদের চিন্তার সাযুজ্য অসাযুজ্য বিচার করা জরুরি।

পুরানা মুসলমান সাহিত্যের বিদ্যমান নানা নমুনায় আমরা যদি ইন্ডিক ধারার উপস্থিতি পরখ করে দেখি তাইলে ডেভিড কাশিনের অনুকরণে আমরা তাতে নাথদের হঠযোগের ধারার প্রভাব এবং বৈষ্ণব ধারার প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি। যেমন ধরুন শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় একদম প্রথম দিকের মুসলমান রচিত সাহিত্যের একটা নমুনা। এটি হল নাথসাহিত্যের হঠযোগী ও তান্ত্রিক ধারা অবলম্বনে রচিত। তন্ত্রের বিকাশ শৈব ও বজ্রযান ইত্যাদির নানা জটিল মিশ্রণের মধ্য দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে বৈষ্ণব চিন্তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক গ্রহণ-বর্জন-প্রতিযোগিতা-প্রভাব ইত্যাদির দ্বারা দ্বান্দ্বিক ও জটিল। থিবো দুবের, আয়েশা ইরানি যেমন ইউসুফ-জুলেখা কাহিনীতে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর সাথে দ্বান্দ্বিক প্রতি-অবস্থান নির্মাণের প্রয়াস দেখেছেন। কিংবা সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ নিয়ে আয়েশা ইরানির আলোচনাতেও এই দ্বান্দ্বিকতার প্রস্তাবনা দেখা যায়। বিপরীতে, আমি লায়লী-মজনু সহ বেশ কিছু রচনা-নমুনা থেকে মিত্রভাবাপন্নতার নজিরও বের করেছি।

এই অ-প্রবন্ধের পরিসর আমি আর লম্বা করতে চাই না। অতনু সিংহ ভাইজানের পীড়নের ফলে দুই বৈঠকেই এই হিজিবিজি লেখাটি লিখতে হল। অপাঠ্য ও অবধারিতভাবেই অসমাপ্য এই লেখায় আমি কিছু বিতর্ক উল্লেখ করেছি যেন বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য নিয়ে নানা পক্ষের সরলীকরণগুলোকে এইসব বিতর্কের পরকলা দিয়ে খানিকটা প্রতিসরিত করা যায়। একাডেমির বাইরে বসে এবং একাডেমিওয়ালাদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েও গবেষণাপ্রচেষ্টা করার ধৃষ্টতা আমরা দেখাই বটে, তবে এইসকল গুরুতর ক্রান্তিজিজ্ঞাসার মীমাংসার জন্য অত্যন্ত বৃহৎ উদ্যোগের দরকার। মানুষ যত বড় সংকটে পড়ে, তার প্রচেষ্টাও ততই সুদূরপ্রসারী হয়। আর নাইলে সে বিলীন হয়ে যায়।

তাহমিদাল জামি

লেখক-গবেষক এবং বেঙ্গল হিস্টরি কালেক্টিভের সমন্বয়ক, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Great Summarization with few indication for further detail debate. Congratulations Tahmidal

Darun